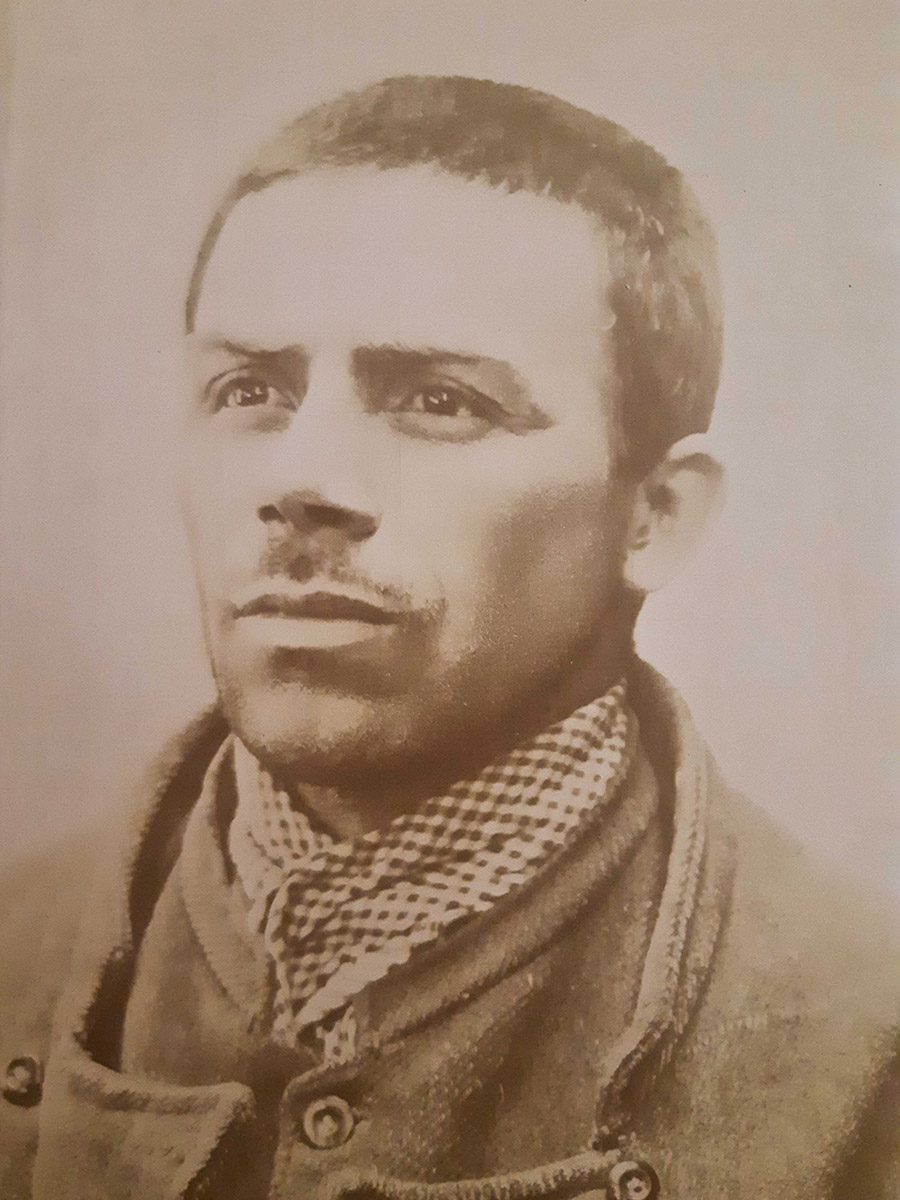

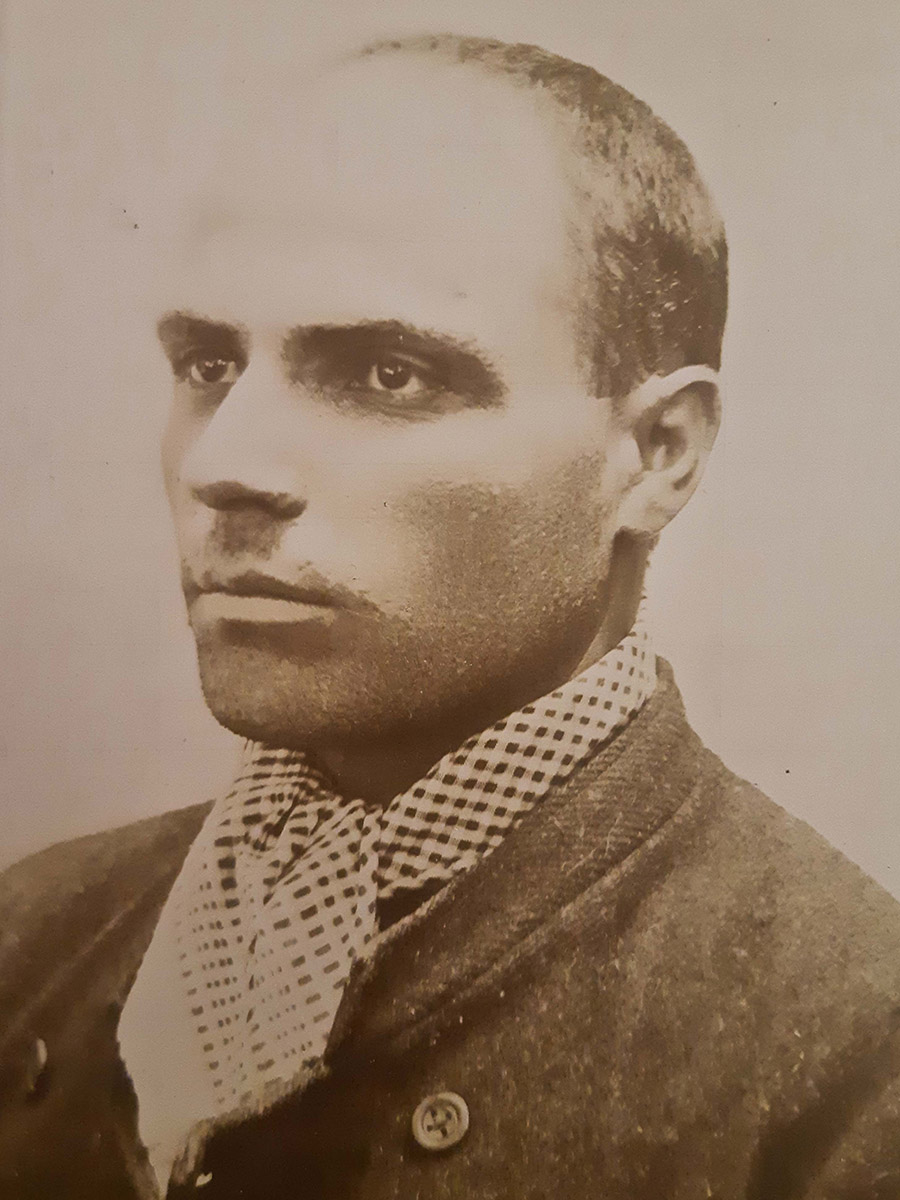

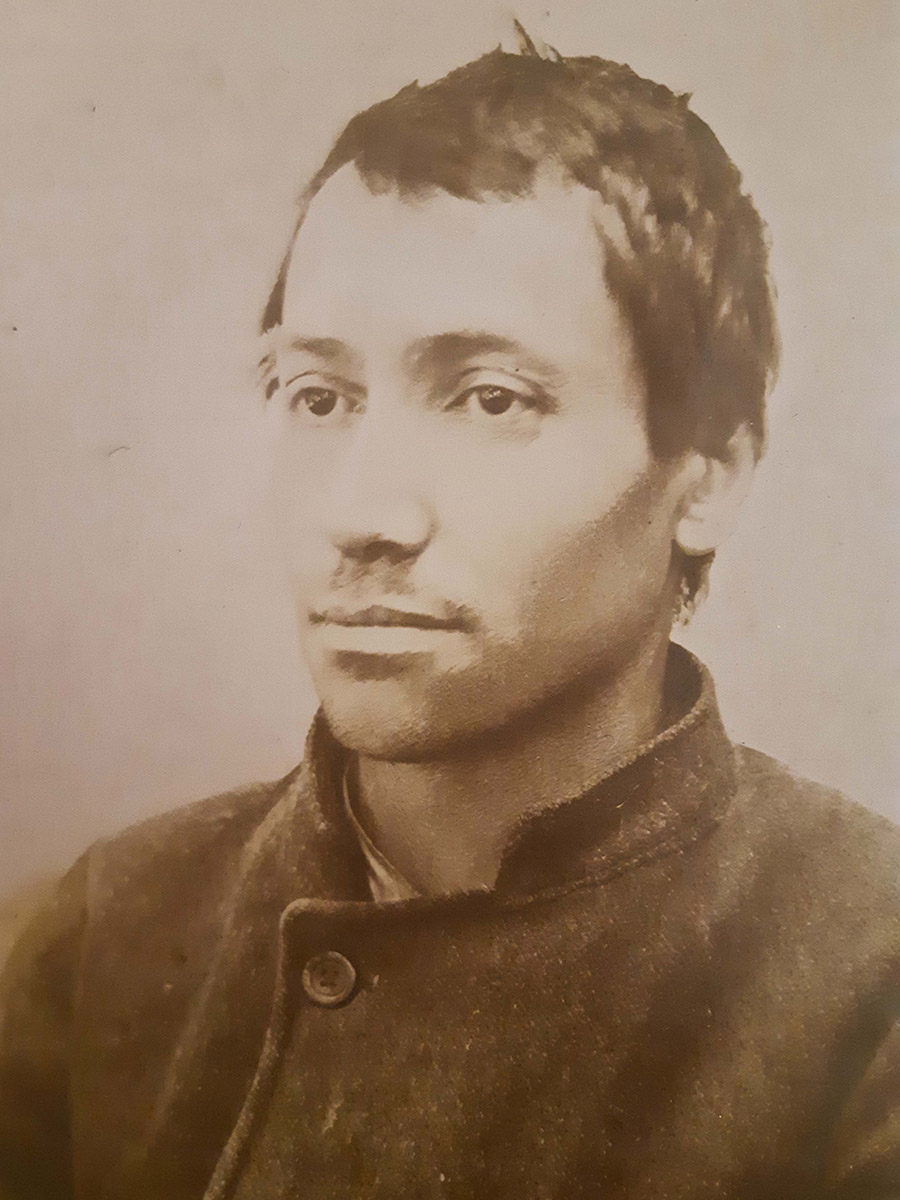

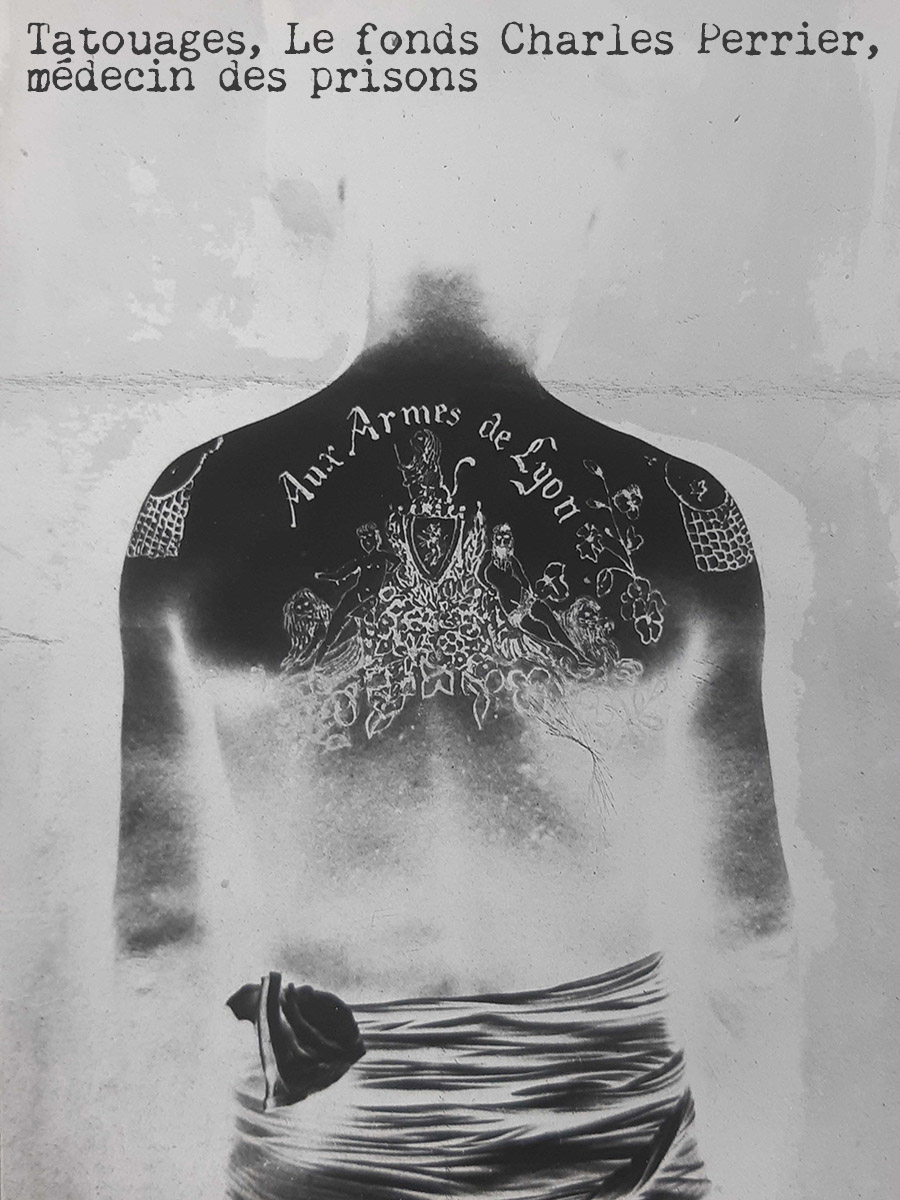

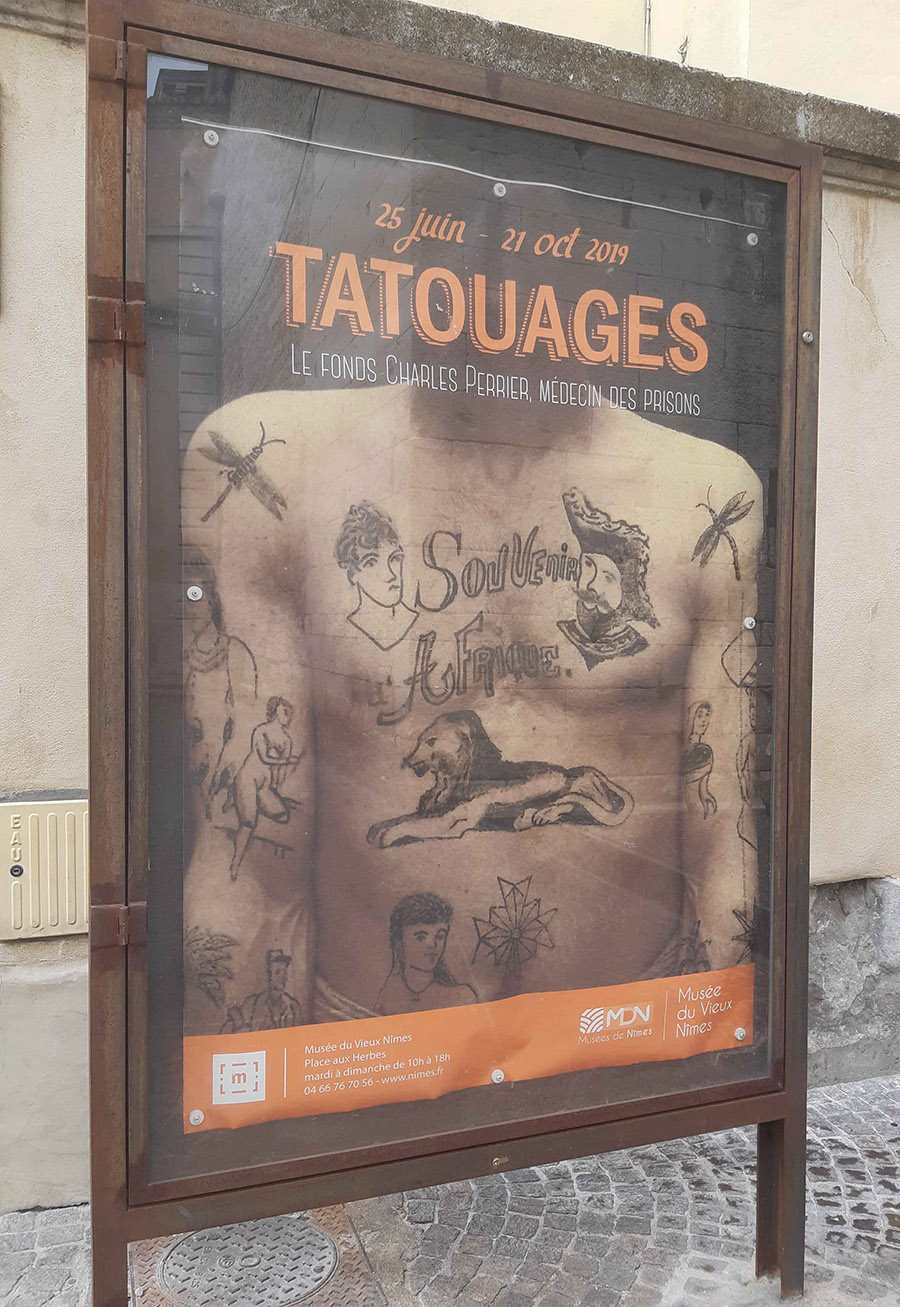

A l’occasion de l’exposition intitulée Tatouages, Le fonds Charles Perrier, médecin des prisons, le Musée du Vieux Nîmes a dévoilé jusqu’au 27 octobre une partie des photographies composant le fonds légué par le docteur Charles Perrier. Les images des détenus tatoués nous replongent dans le contexte de l’époque et la perception du tatouage à la fin du 19e siècle.

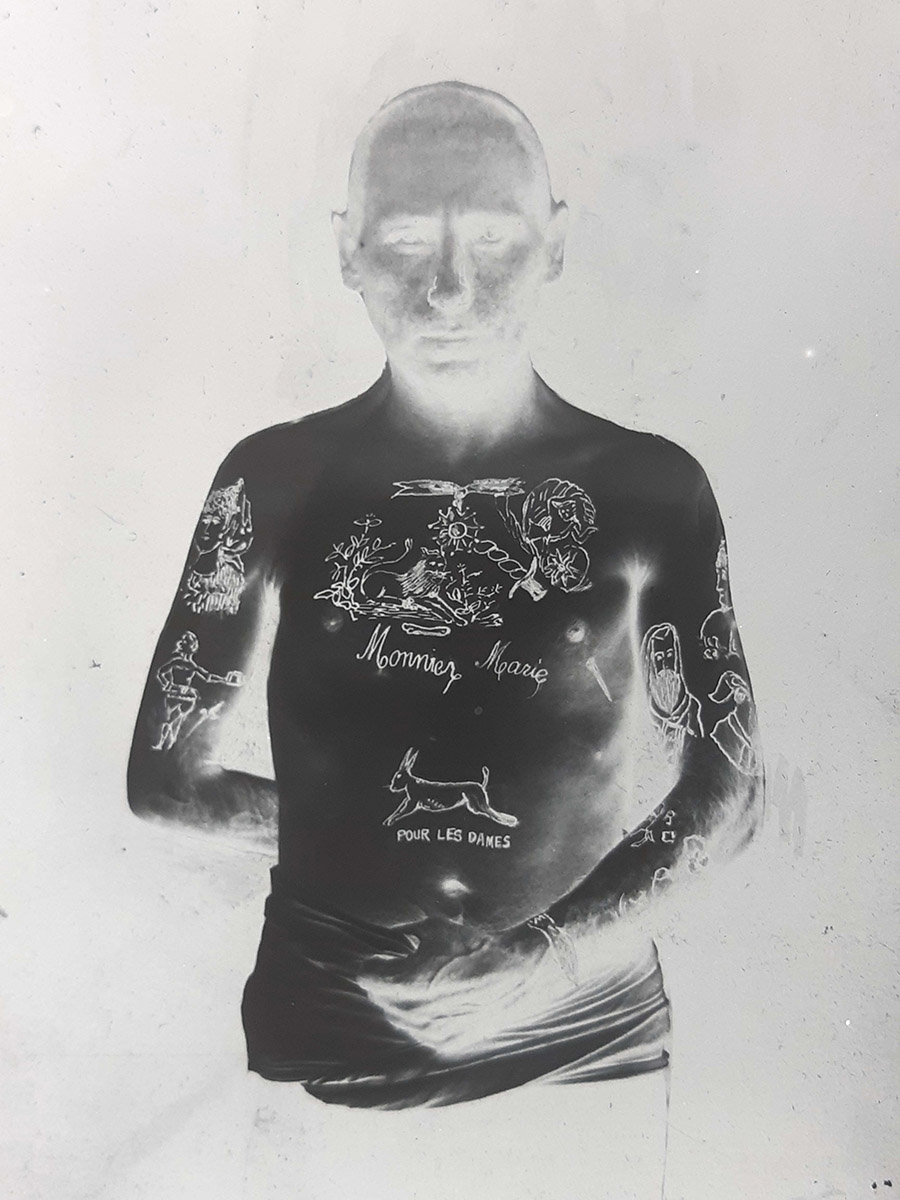

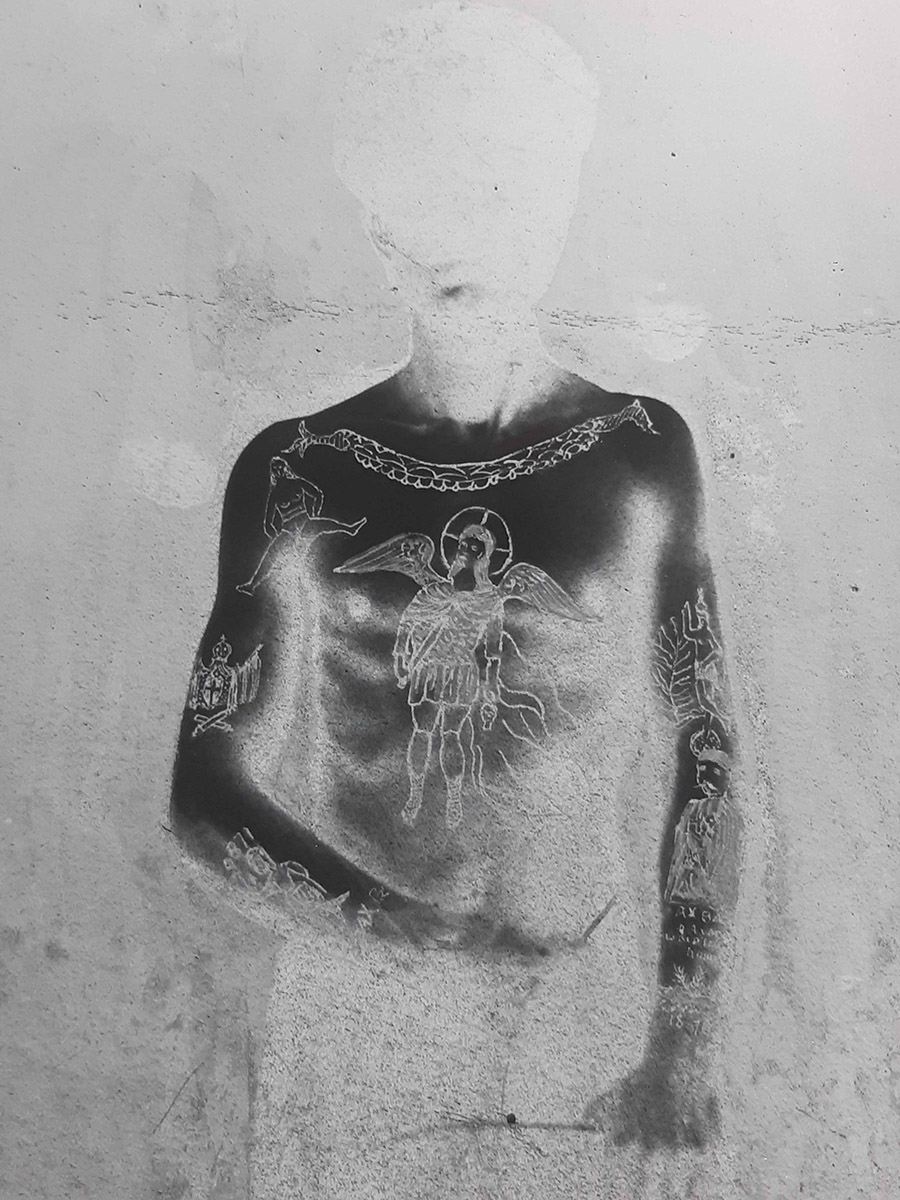

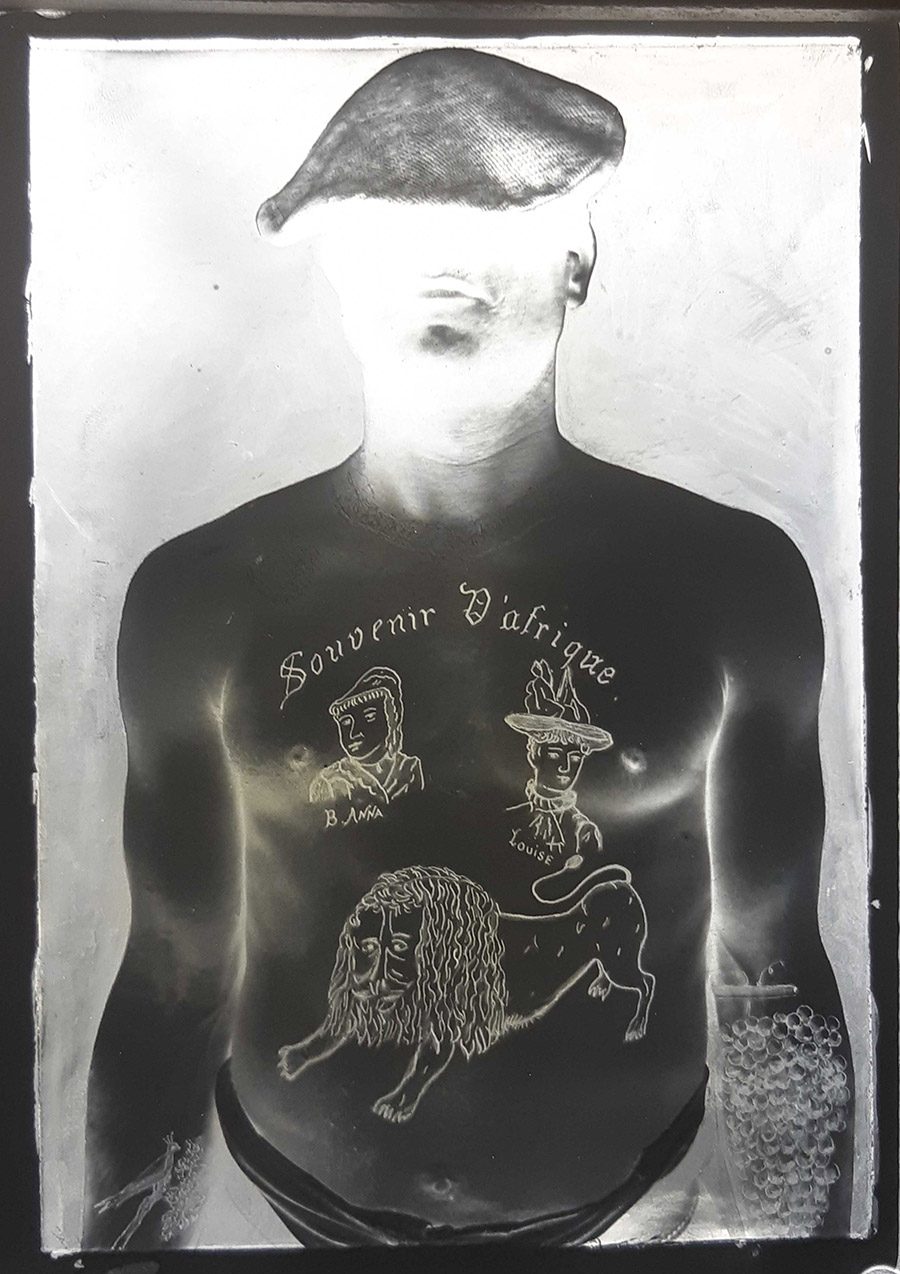

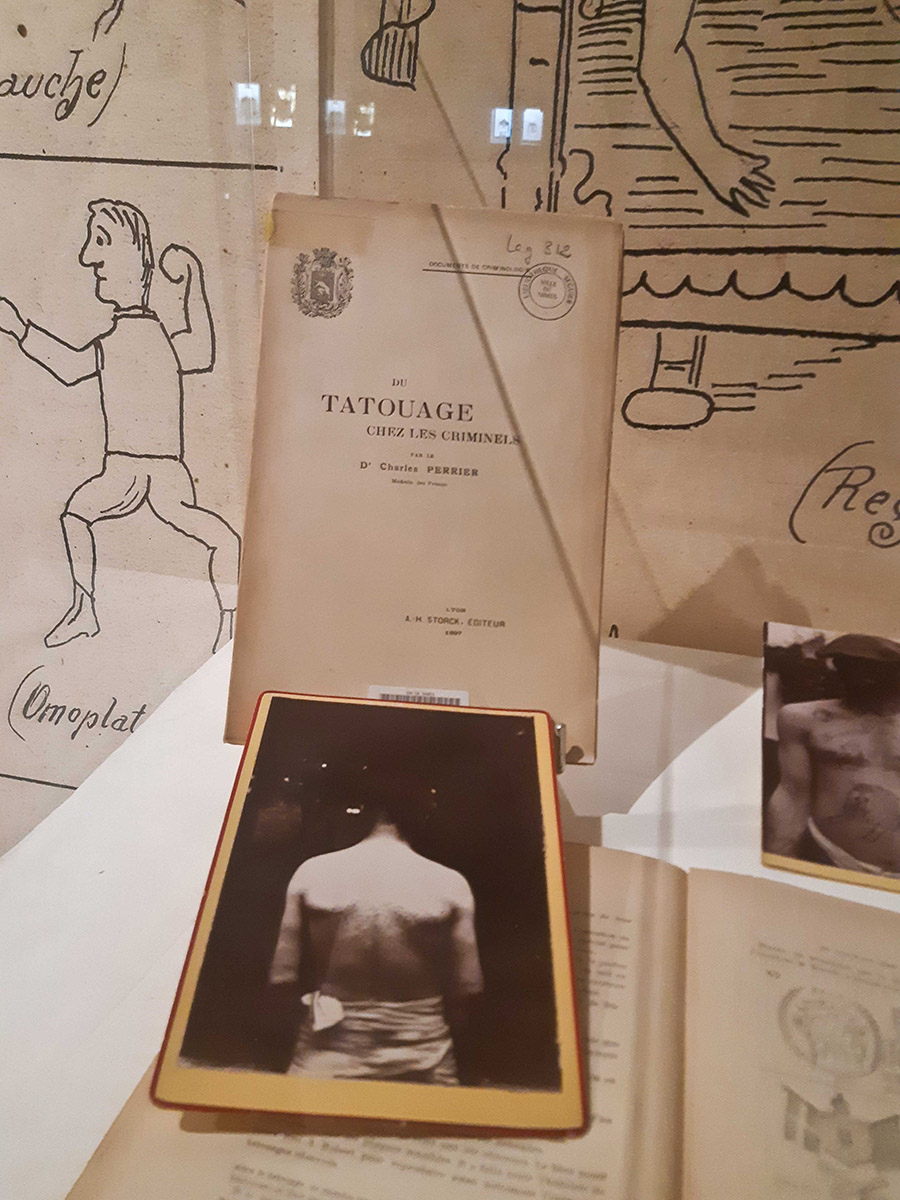

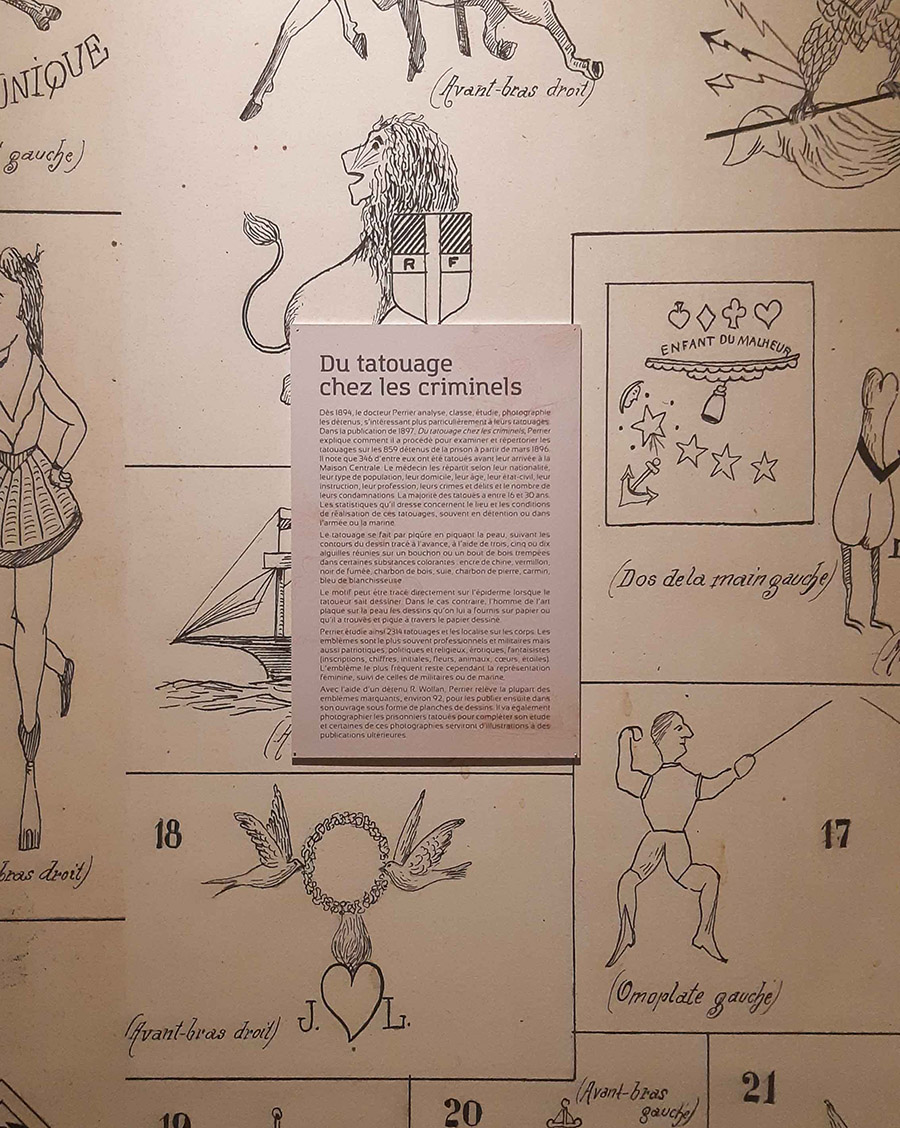

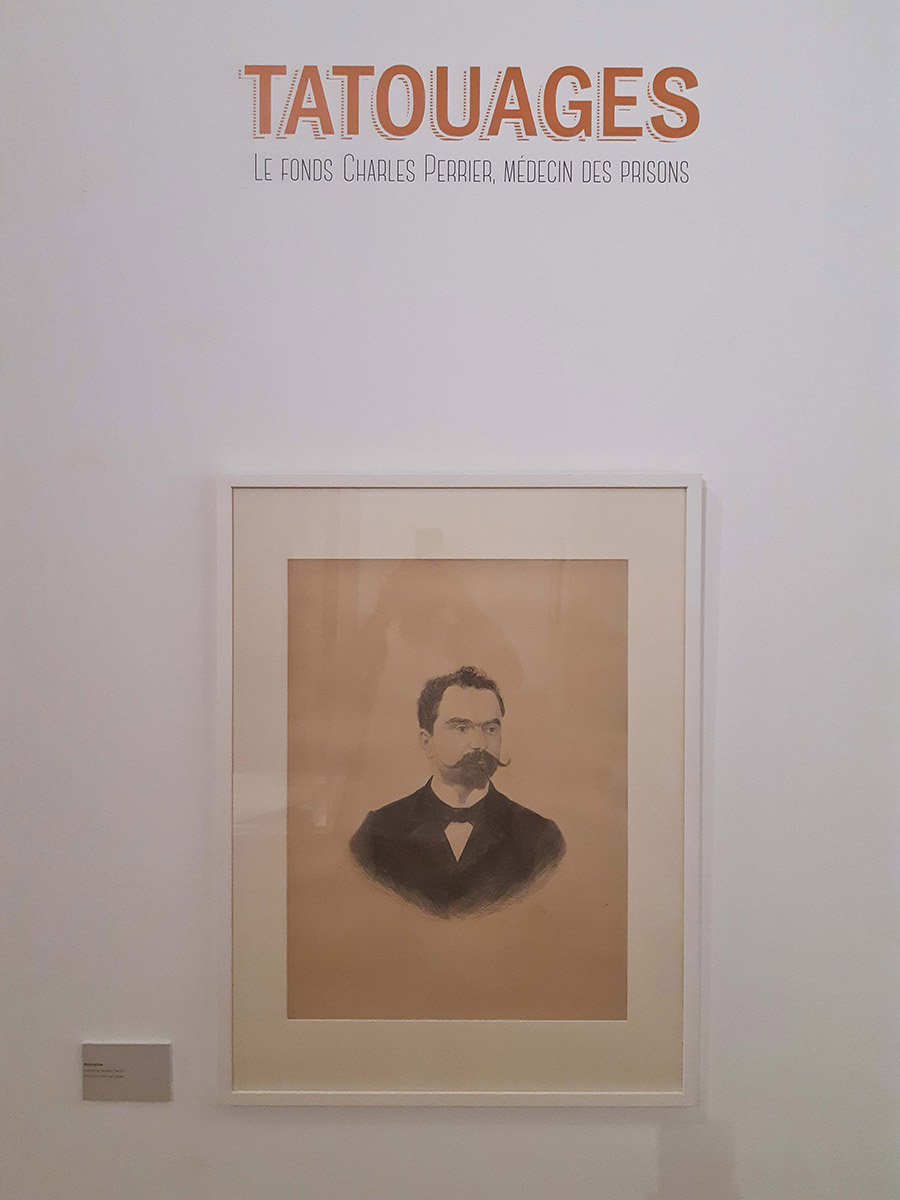

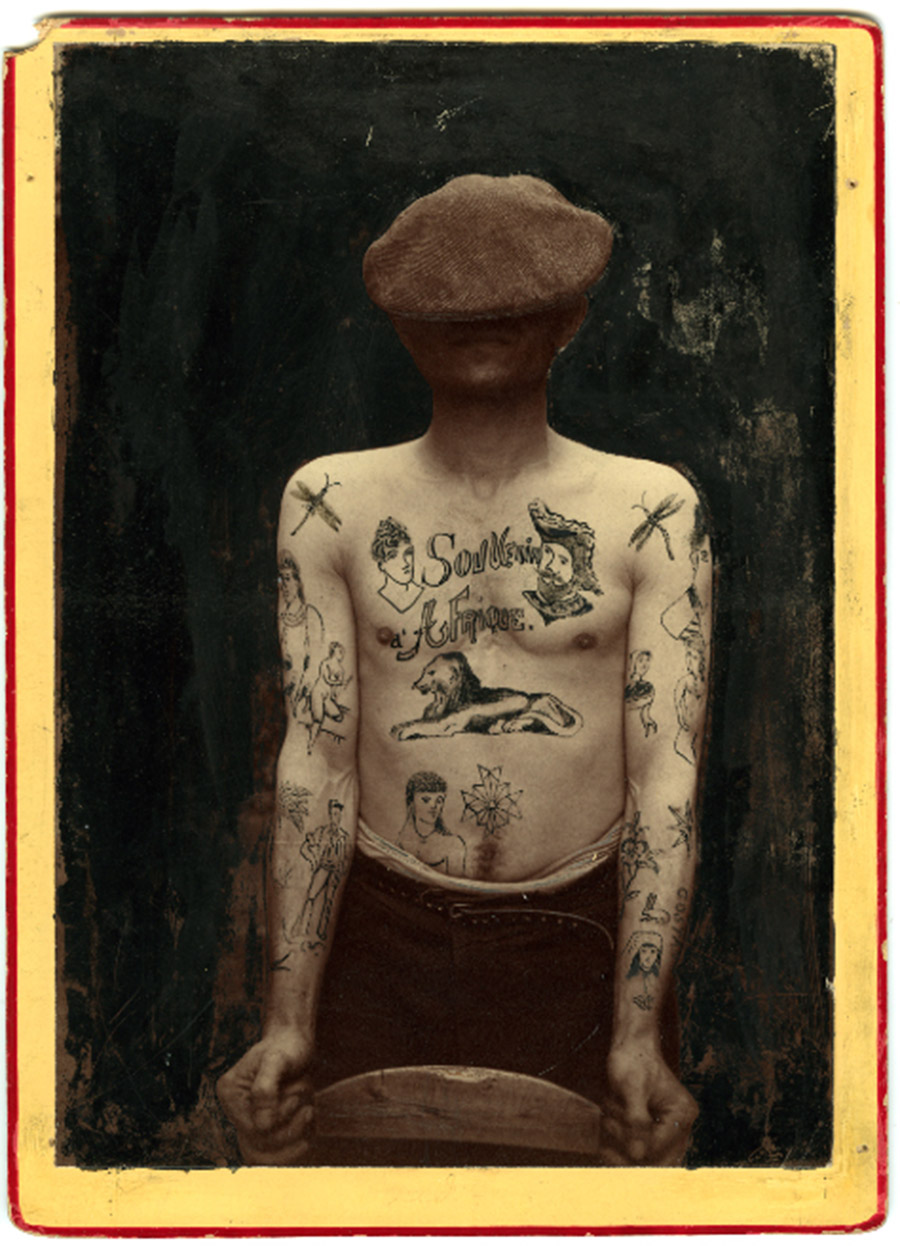

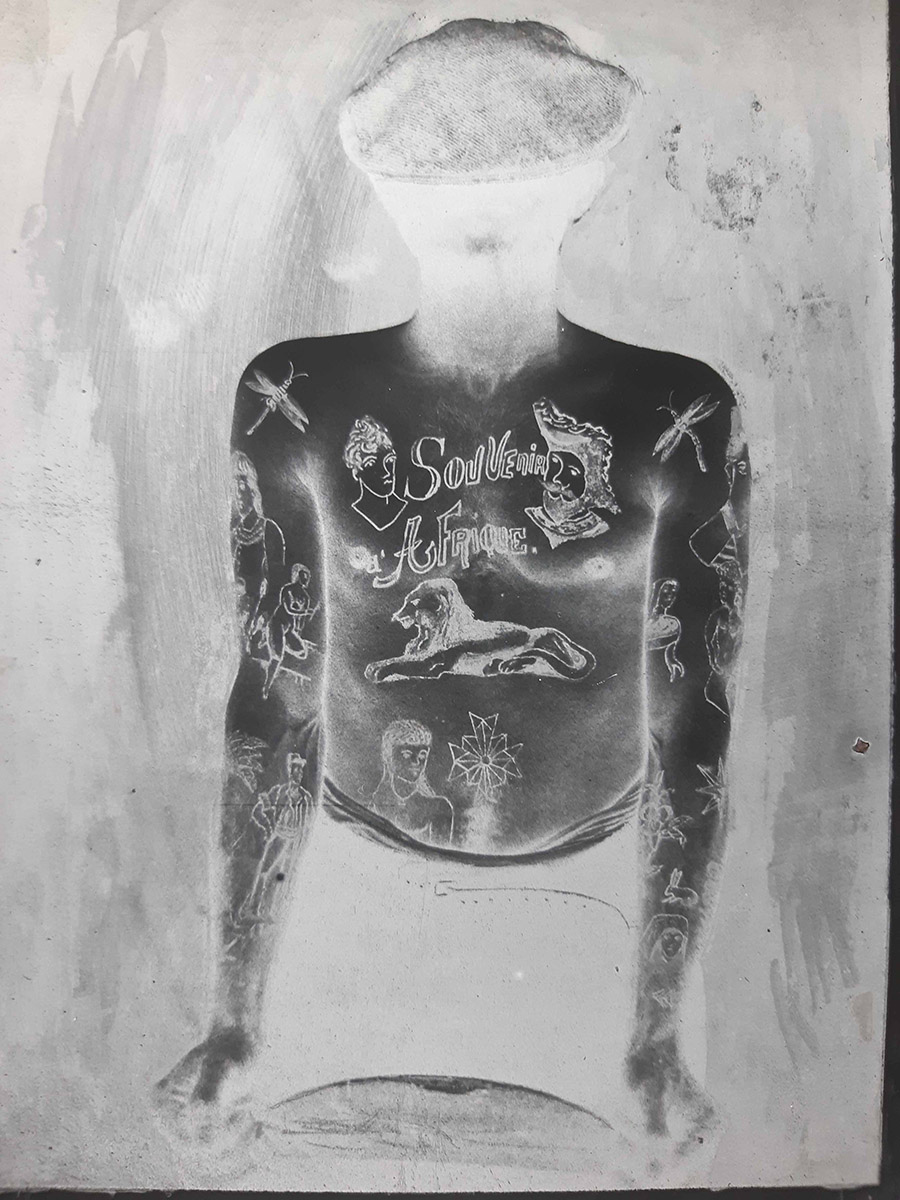

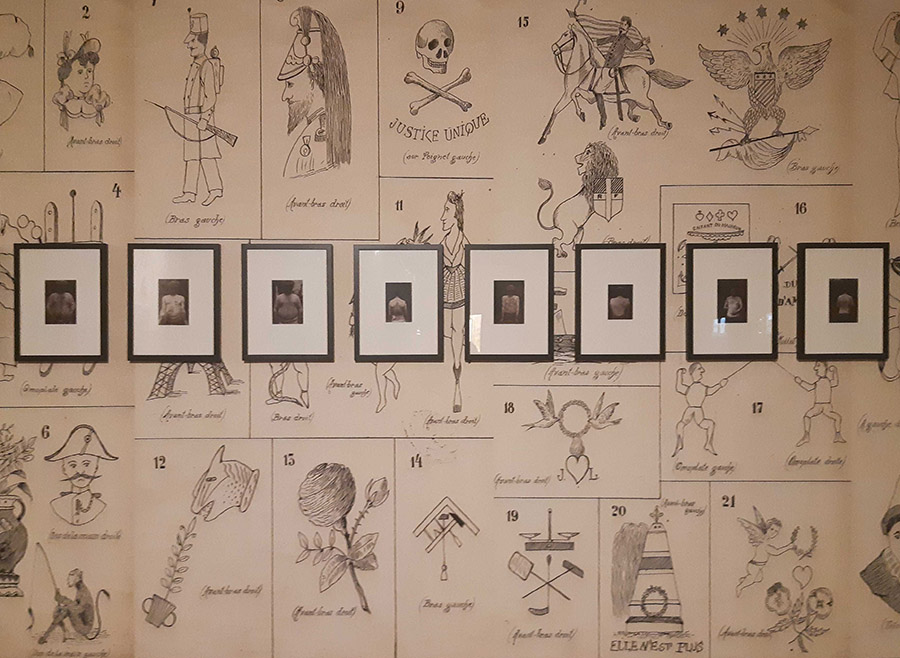

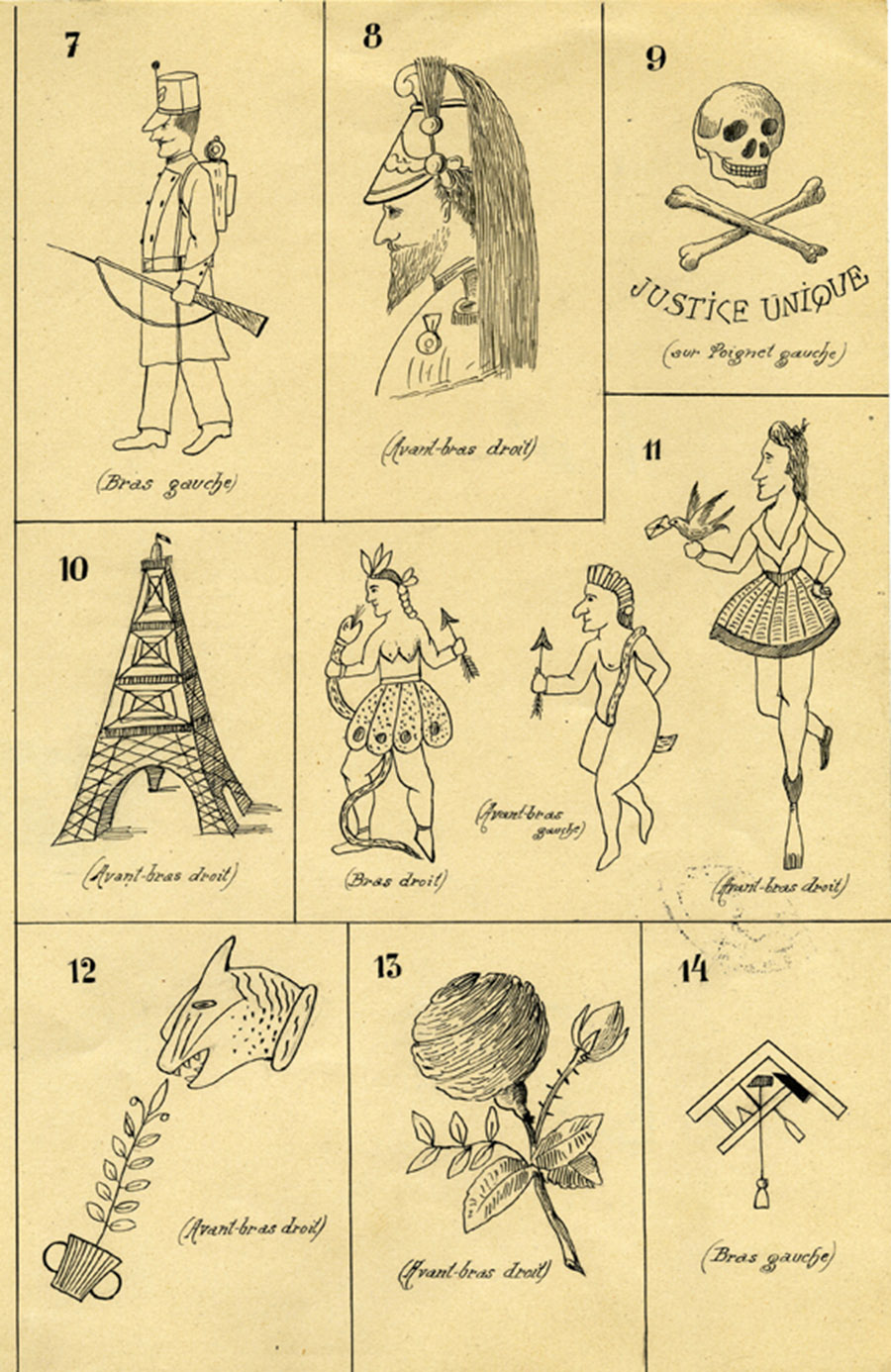

Médecin à la Maison centrale de Nîmes, Charles Perrier profite de sa position à l’infirmerie pour étudier les détenus. Il s’intéresse à leurs conditions de détention, examine leur état de santé, etc, pratique des relevés et collecte des informations diverses (nationalité, profession, origine sociale, etc.). A partir de 1895, il se concentre sur l’observation de leurs tatouages et prend un soin particulier à les documenter à l’aide de dessins, de photographies, de notes. Pourquoi Perrier accorde-t-il autant d’attention à un sujet que lui-même qualifie dans l’une de ses publications de « pratique ridicule »? Cet intérêt pour le tatouage est à l’époque partagé par d’autres chercheurs en science criminelle. Une des idées récemment développée dans la communauté scientifique, et en particulier par l’Italien Cesare Lumbroso est celle du « criminel né ». Autrement dit, la délinquance est génétique. Et l’une des caractéristiques de cette identité est le tatouage. Si l’exemple le plus connu de recensement des tatouages en France est celui effectué par Alexandre Lacassagne, Perrier adopte sans doute la vogue de l’époque et se plie à cette reproduction des motifs encrés sur les corps des détenus. Elle fera l’objet d’une publication en 1897 : Du tatouage chez les criminels.

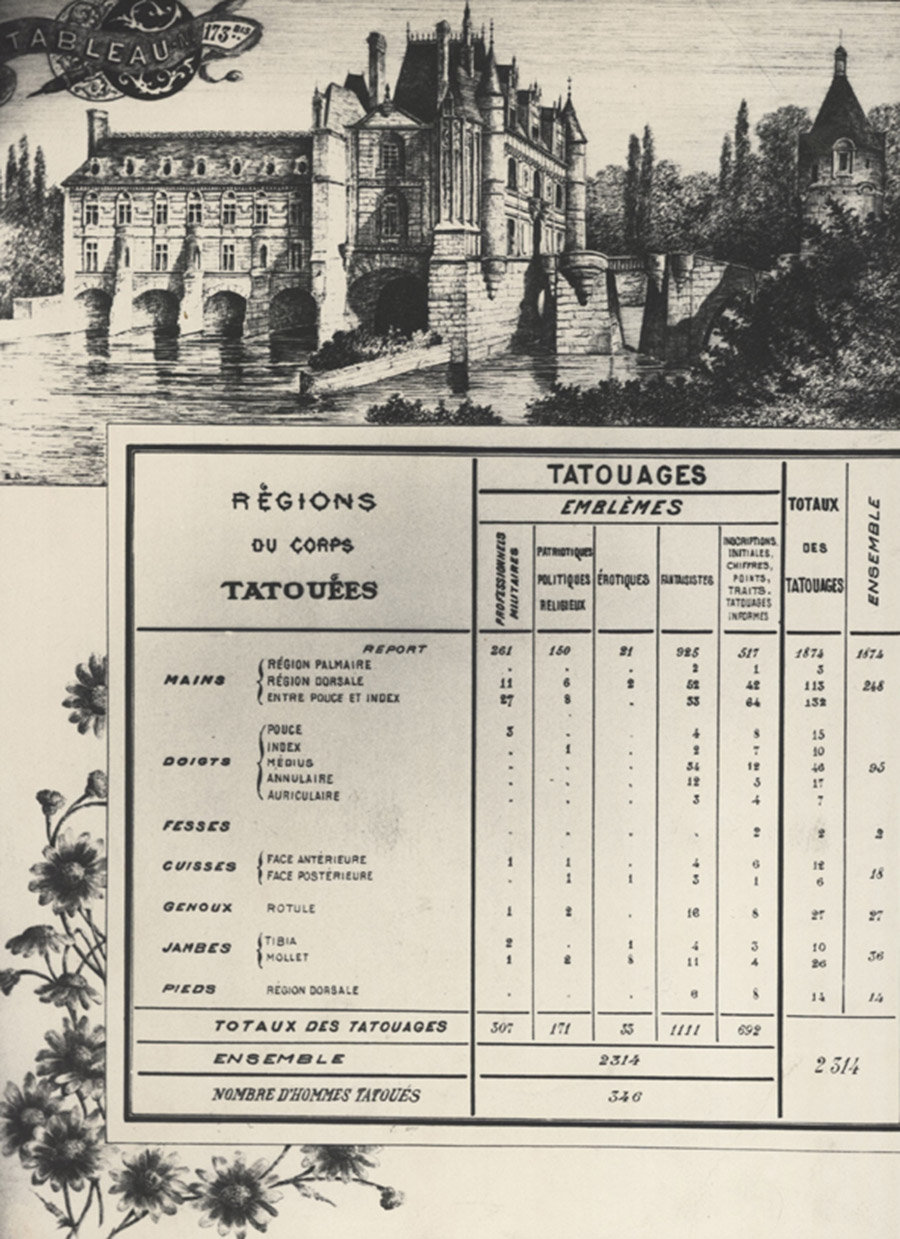

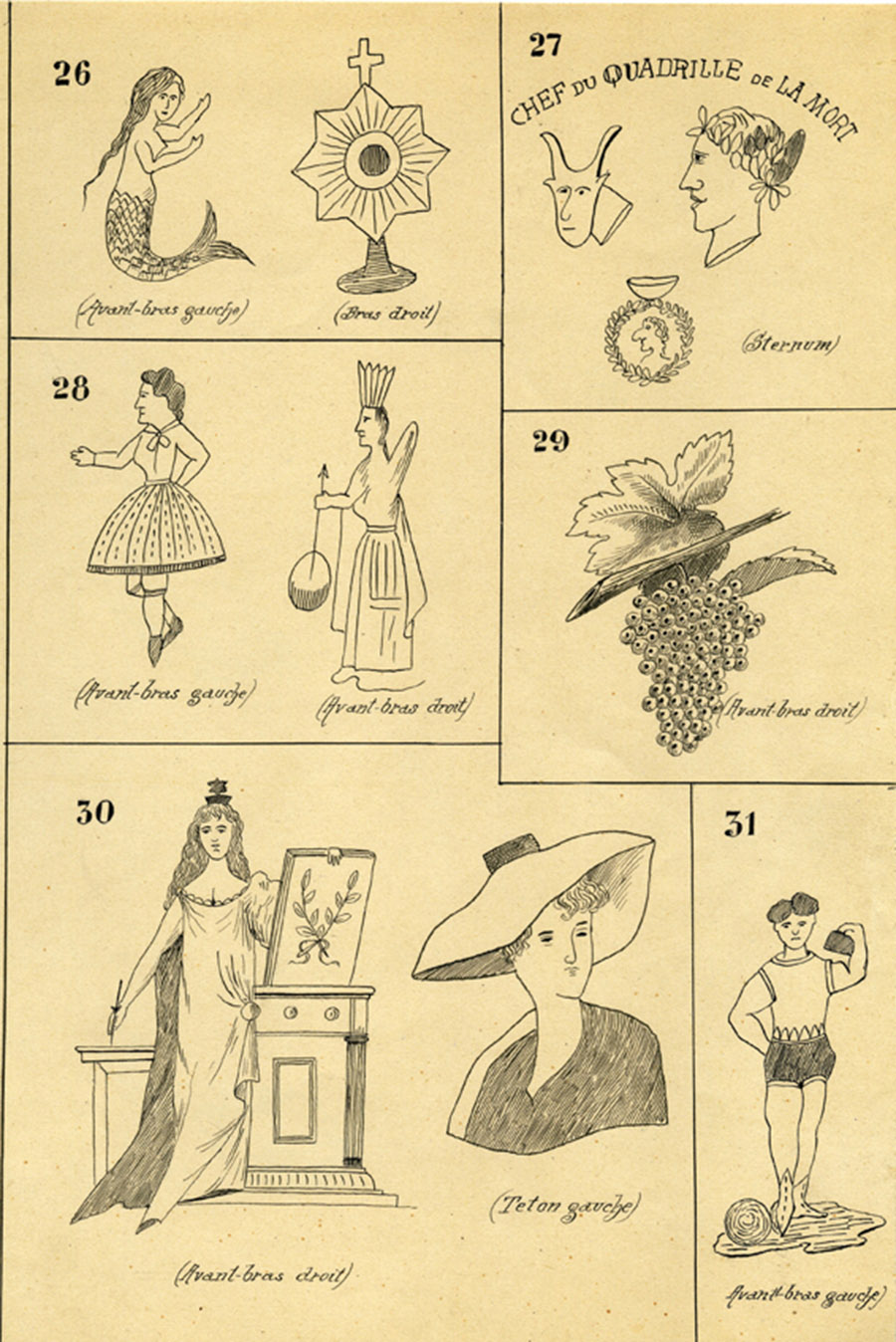

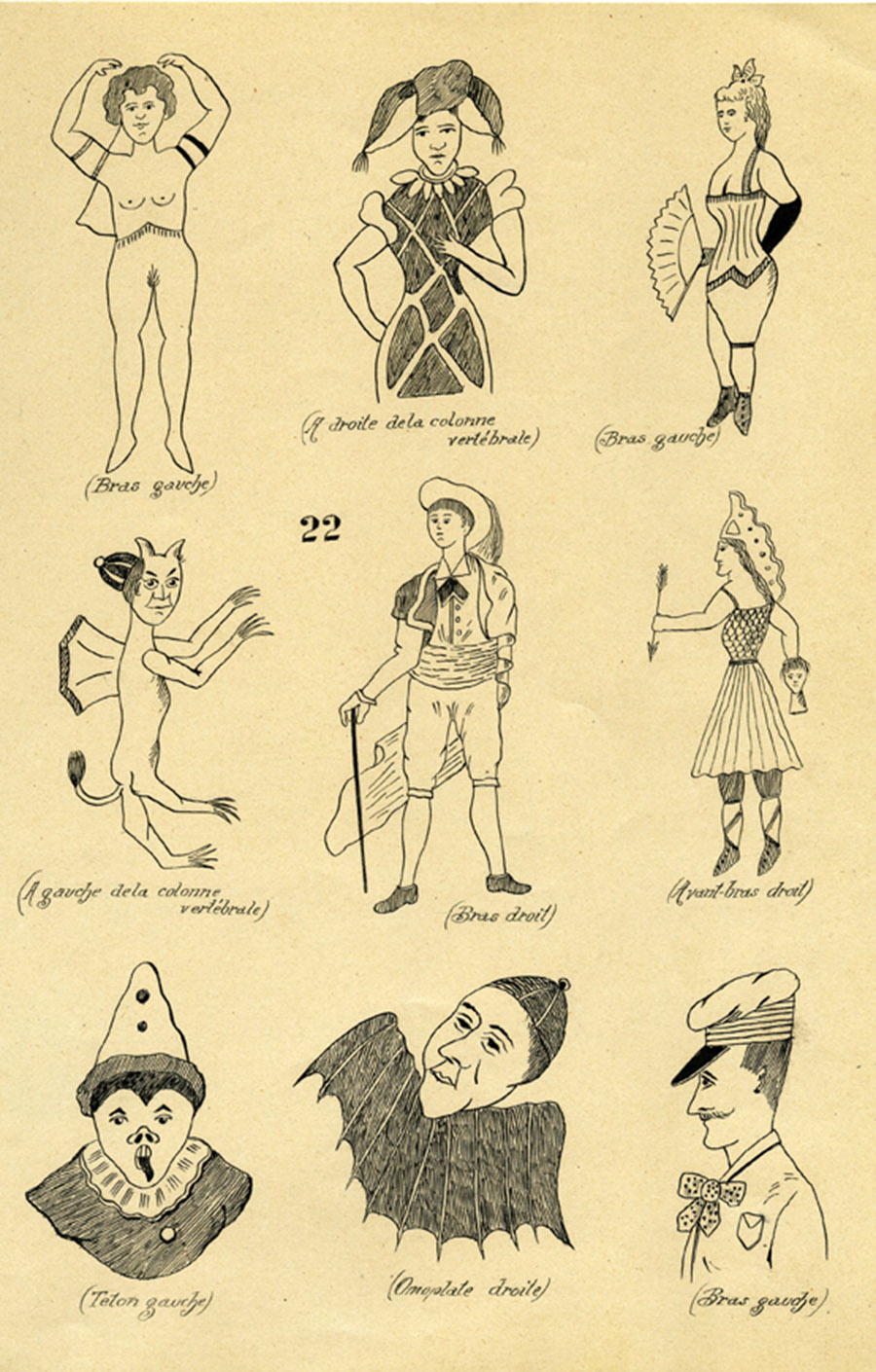

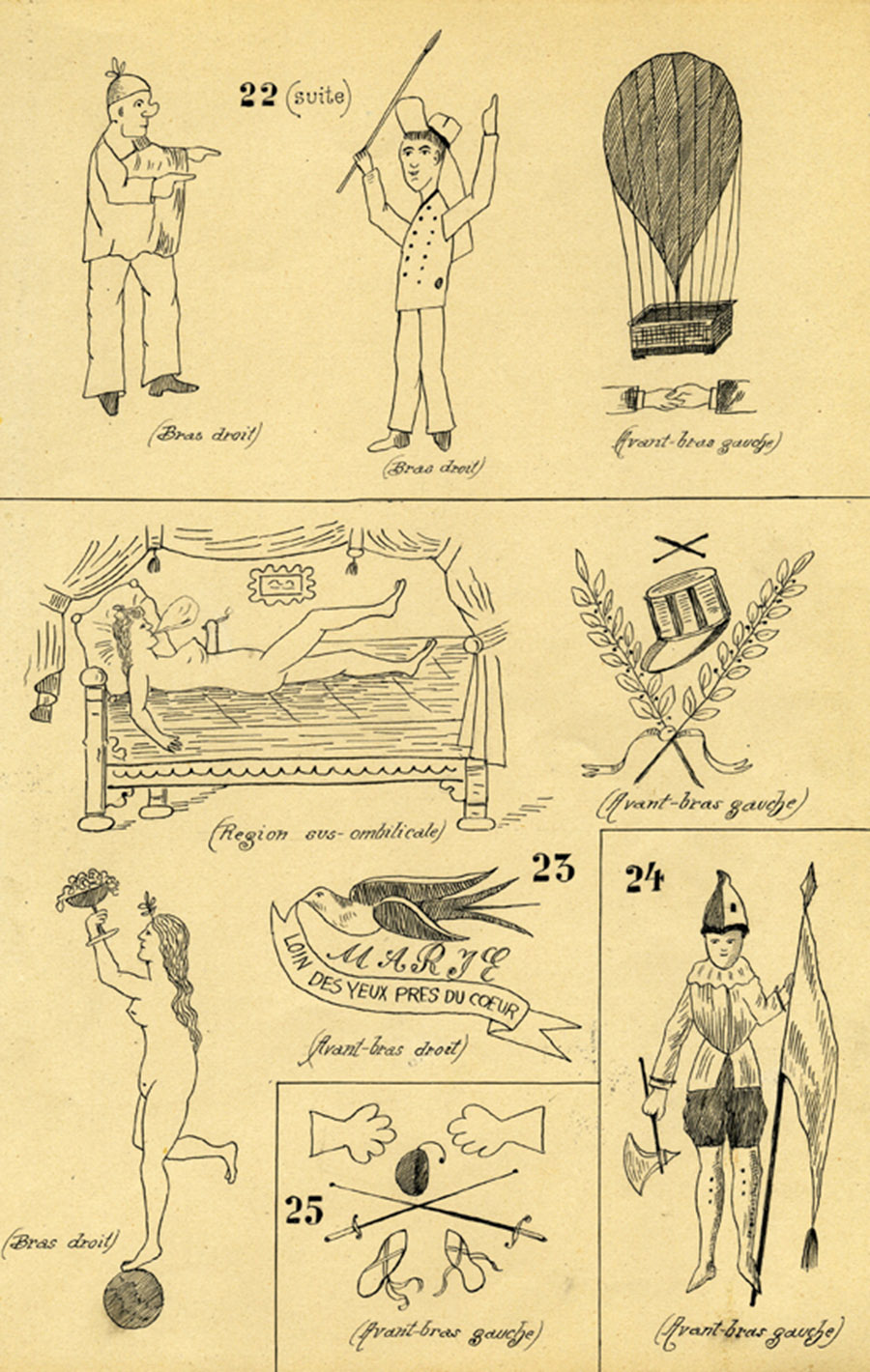

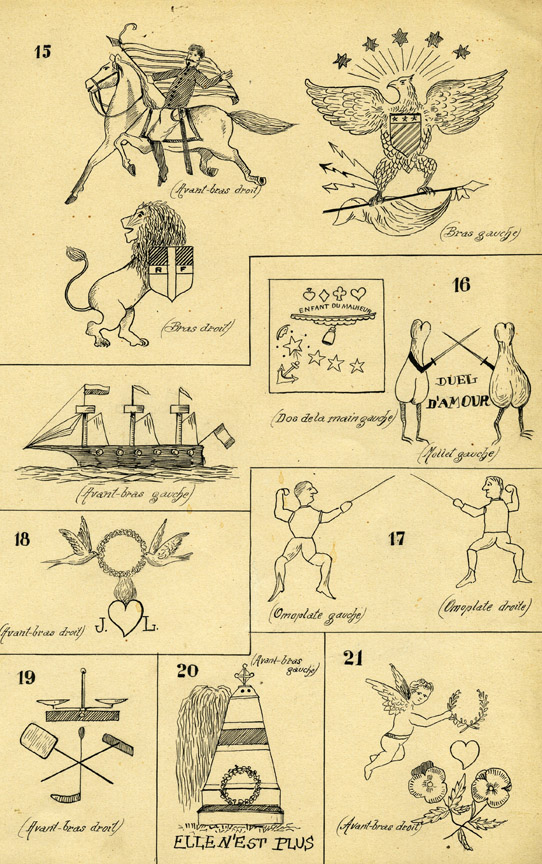

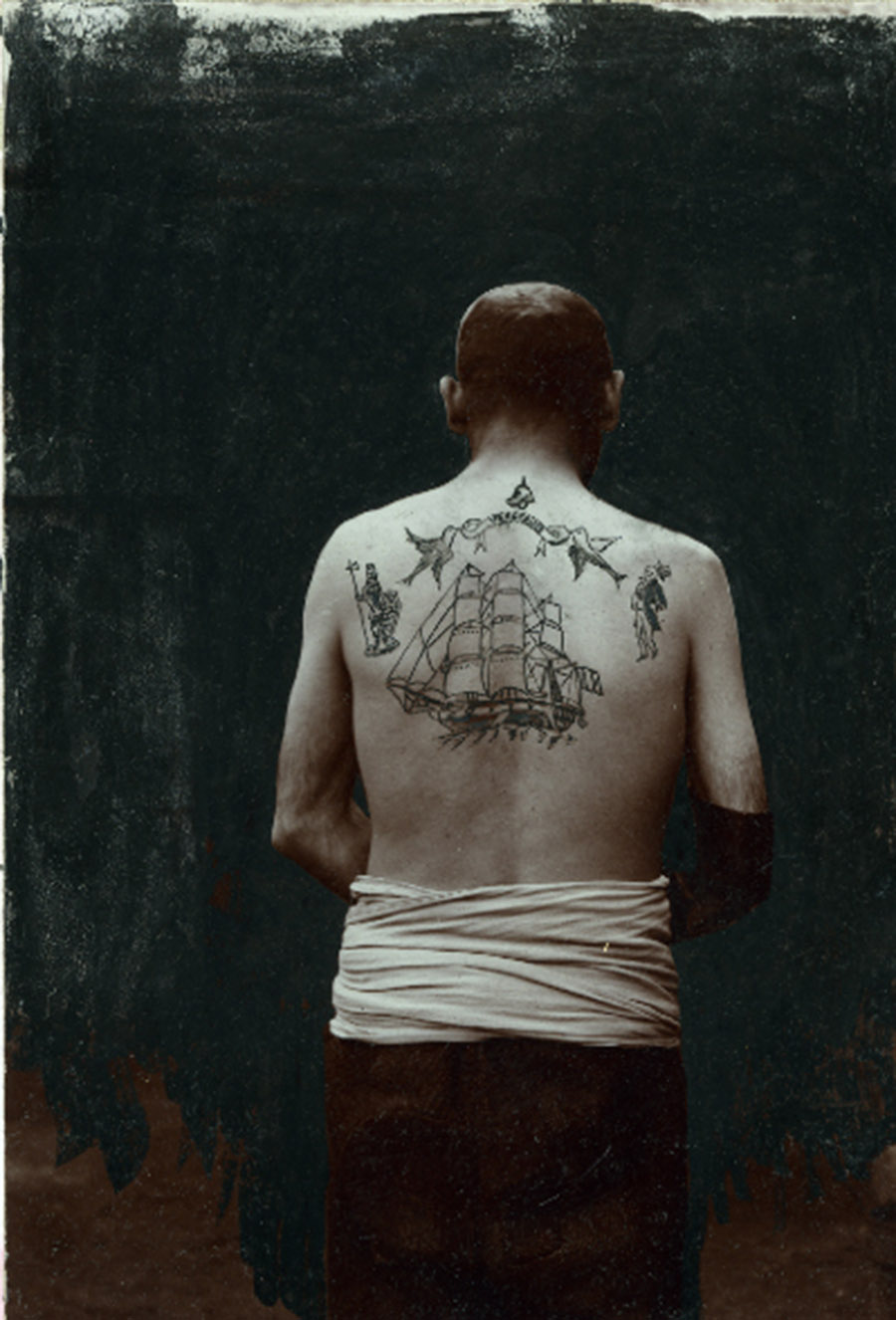

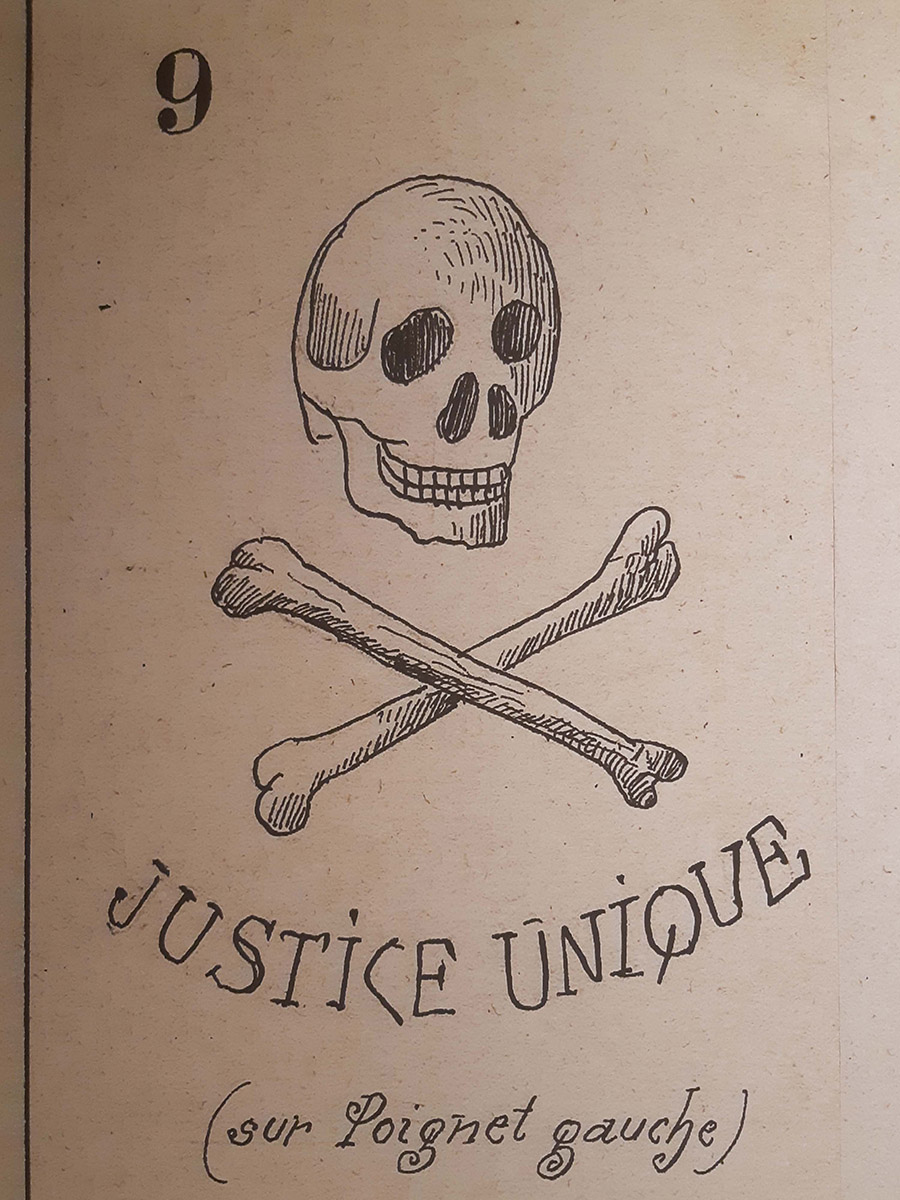

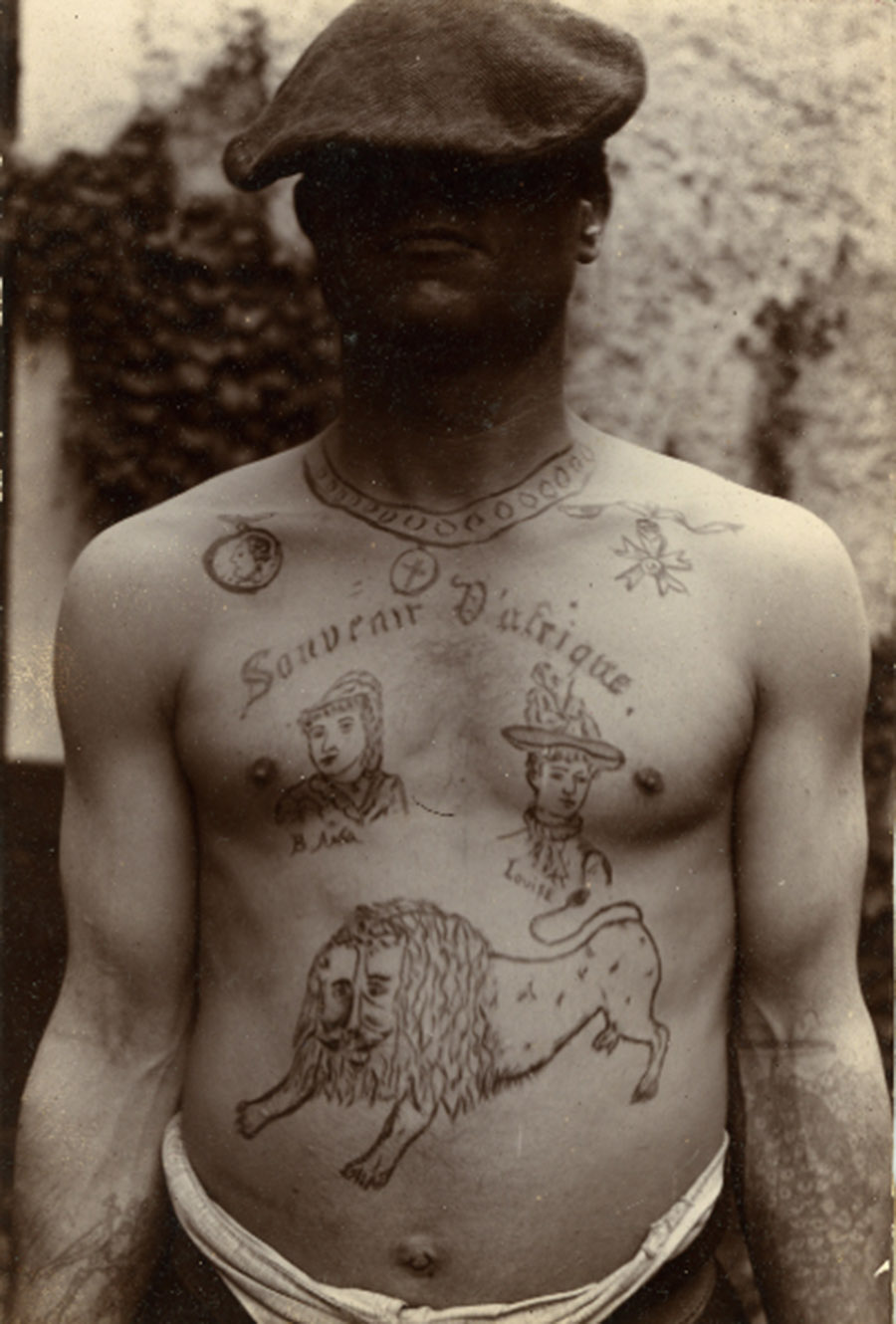

Parmi la population carcérale de la Maison centrale de Nîmes composée de 859 prisonniers, Perrier note que 346 d’entre eux sont arrivés tatoués. Ils sont pour la plupart éduqués, savent lire et écrire. Ils viennent de toutes origines, la majorité étant néanmoins issue de condition modeste. Ils sont cuisiniers, boulangers, cordonniers, manœuvriers, ouvriers d’atelier, maçons, commerçants, employés de banque et même rentiers. Ils sont tatoués sur les mains, la poitrine, les mains, la tête, le dos… Les 2314 motifs qu’ils portent sont classés dans différentes catégories : patriotique, religieux, érotique, fantaisiste, etc. Ils donnent ainsi à voir des bustes de femmes, des fleurs, des bateaux, des coeurs, des dagues, ou encore des croix. Dans ses relevés, Perrier fait mention de tatoueurs professionnels. Ils exercent dans des bars, à l’occasion de fêtes populaires ou sur les quais dans les villes. On remarque néanmoins l’absence de référence à l’existence ou l’utilisation de la machine électrique, dont le brevet a pourtant été déposé quelques années plus tôt, en 1891, par l’Américain O’Reilly à New-York. Les professionnels, nomades, se contentaient vraisemblablement d’oeuvrer de façon encore très rudimentaire avec l’aide de quelques aiguilles dans un bouchon et d’encre de Chine.

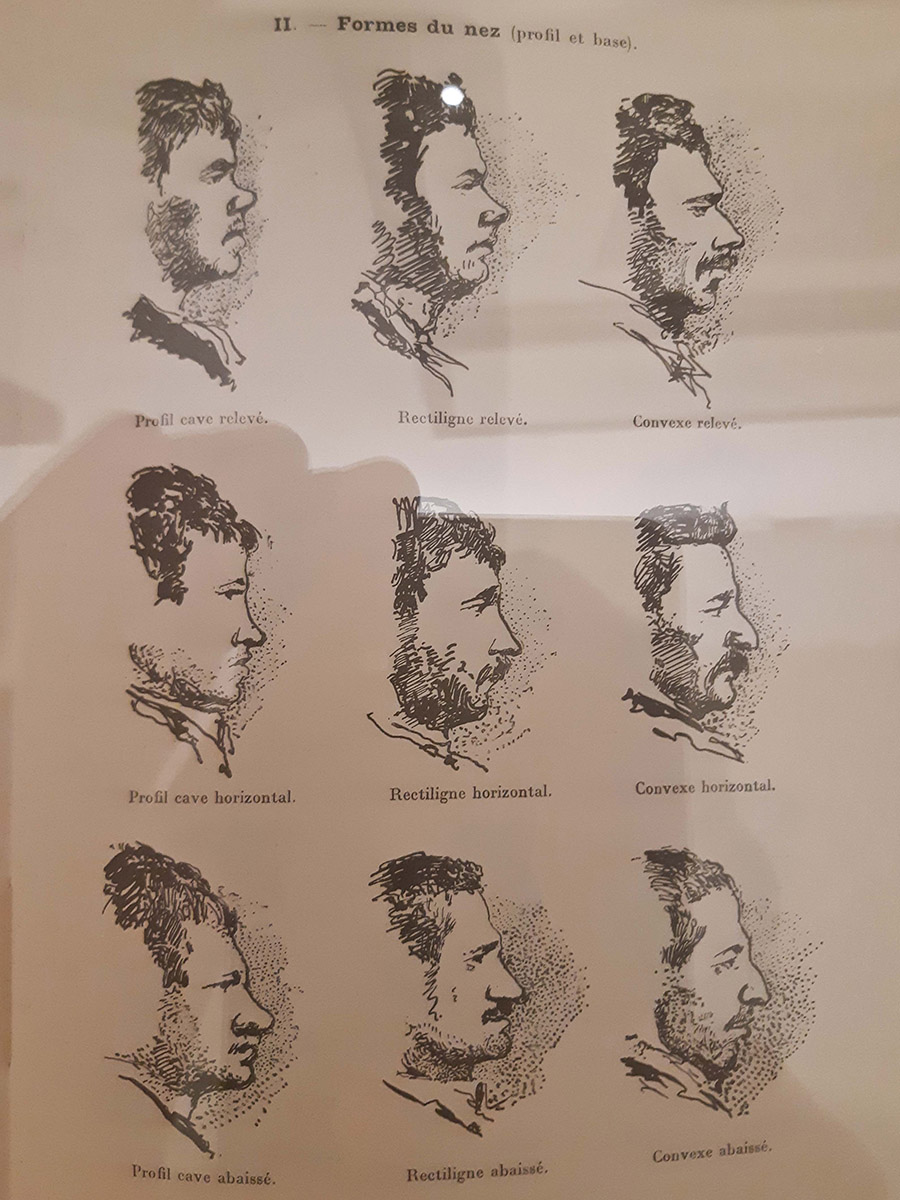

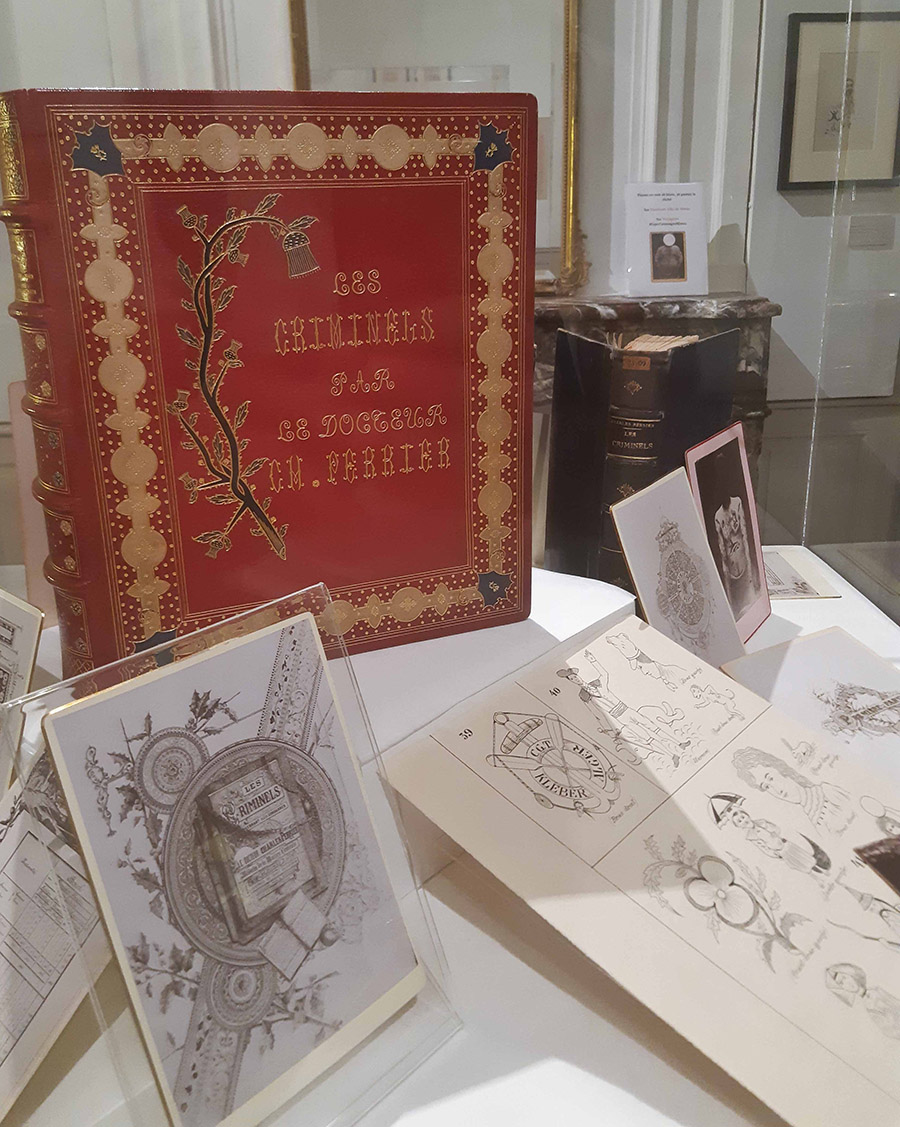

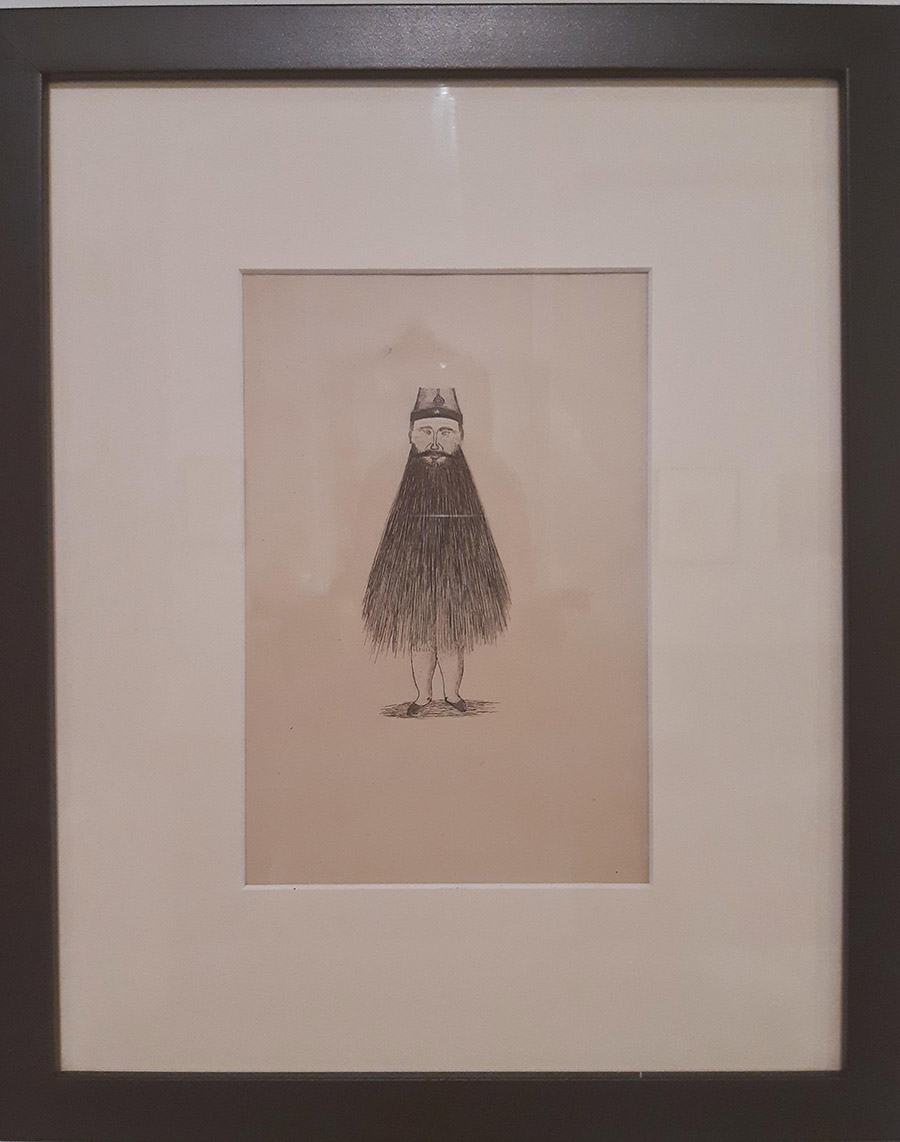

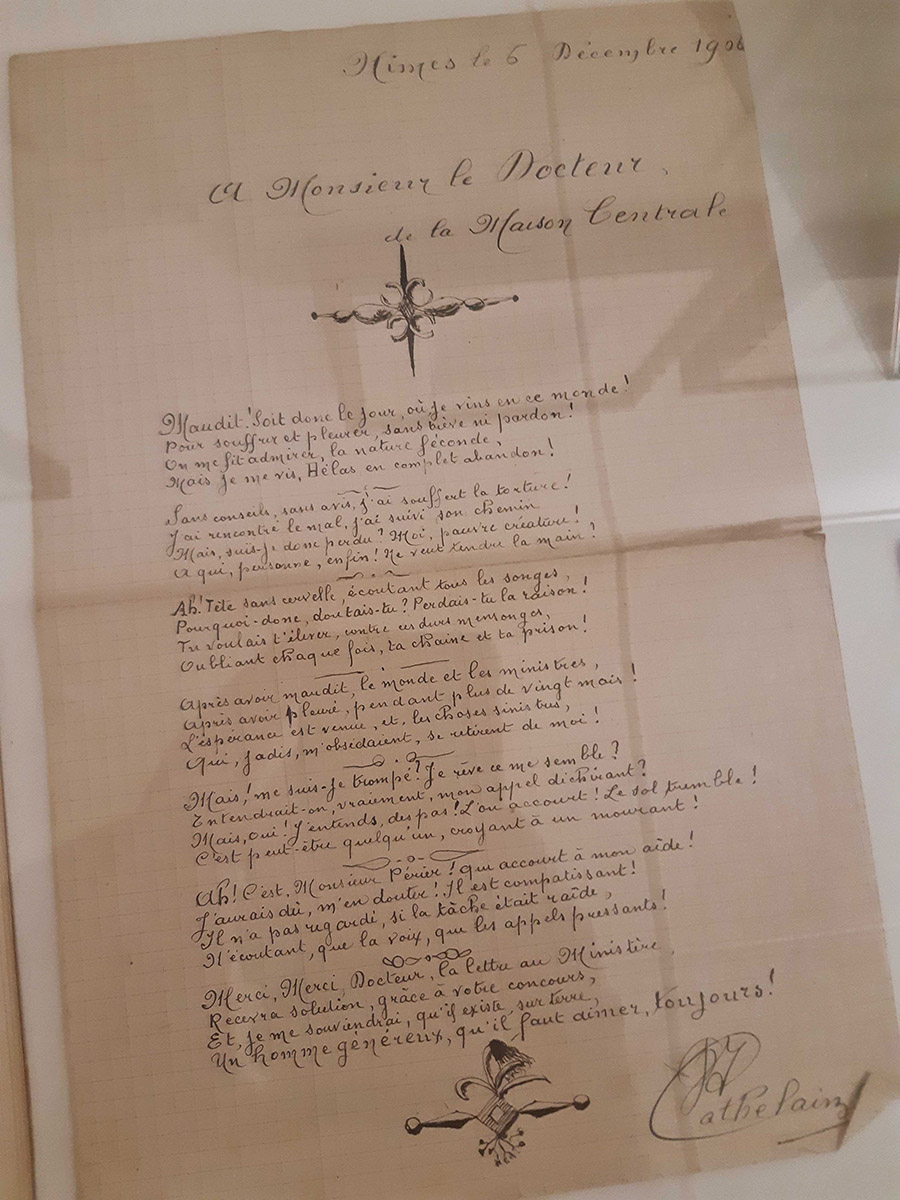

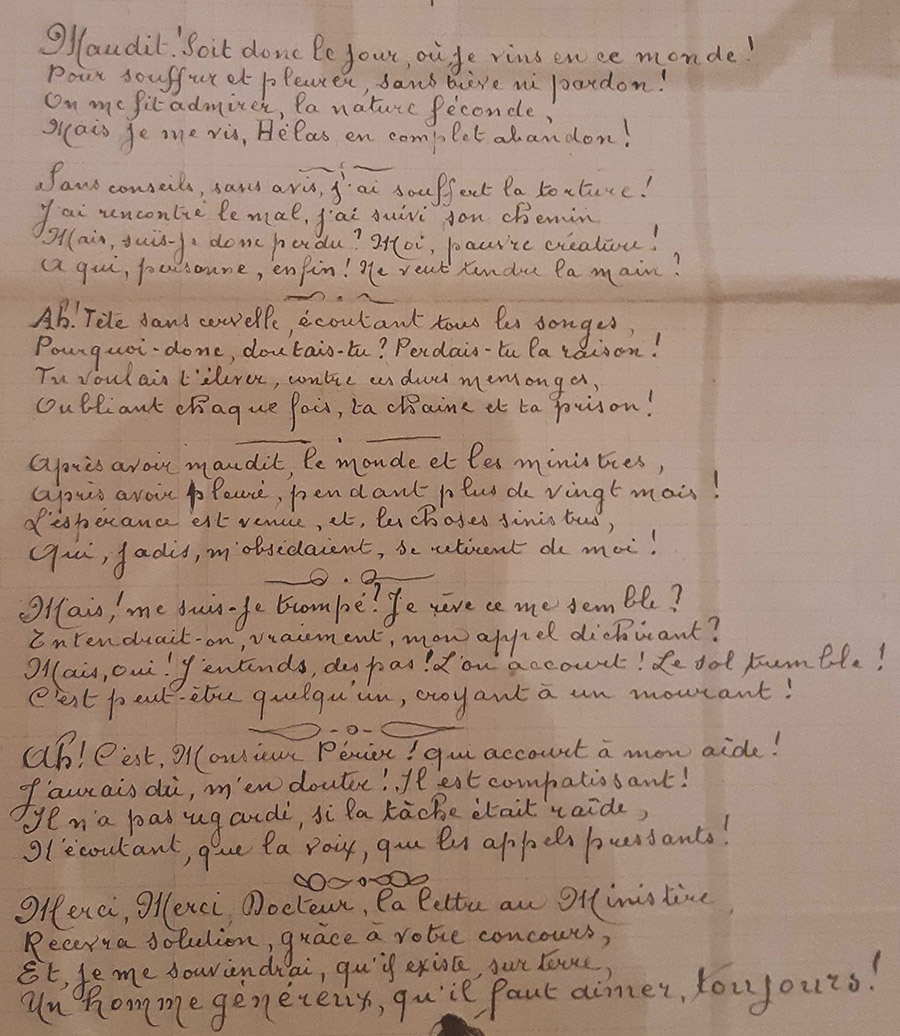

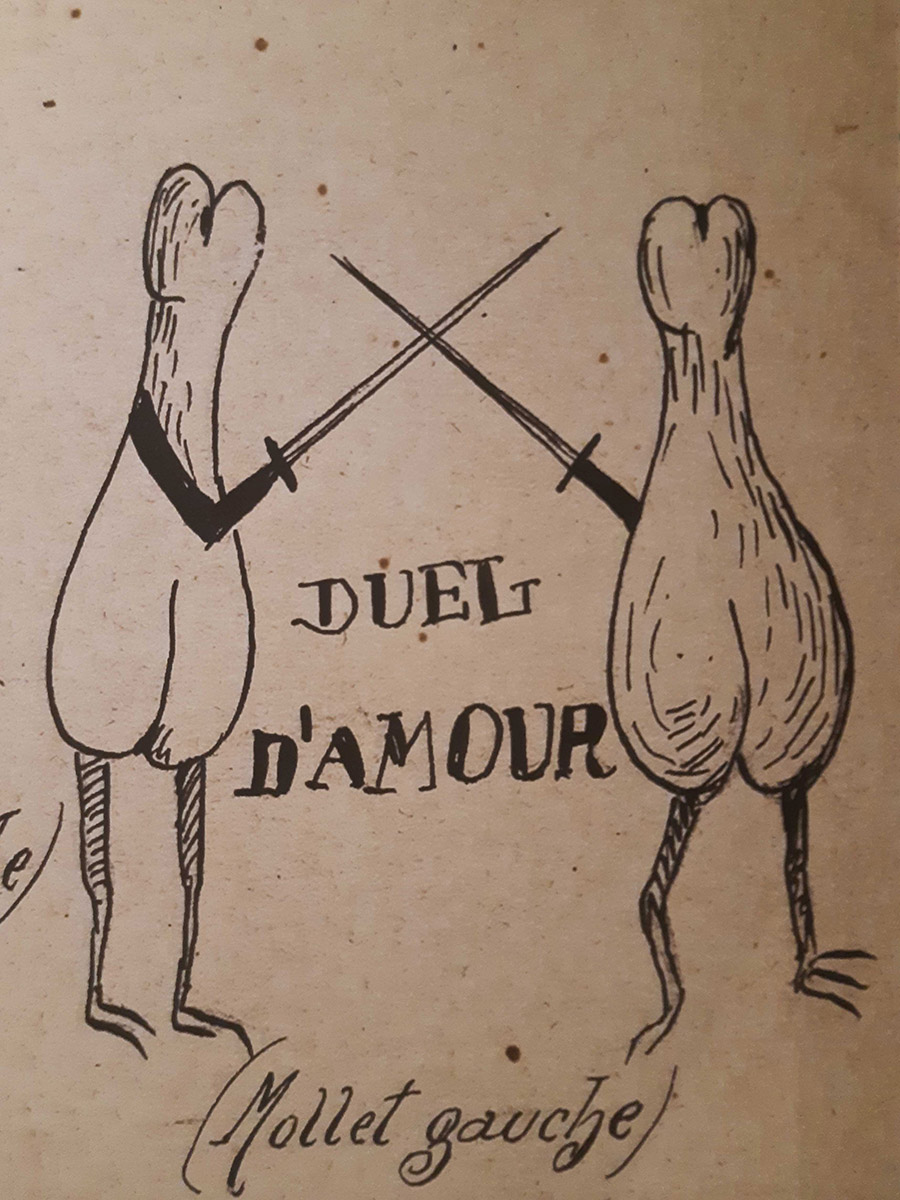

Du tatouage réalisé au sein même de la prison, Perrier n’en fera pas mention. Pas plus qu’il n’évoquera les questions sanitaires dans lesquelles sont réalisés ces oeuvres ou ne se préoccupera de la conséquence de la pratique sur la santé de ses détenus. Il aura pourtant bien remarqué l’incidence du séjour en prison sur leur peau, ils ressortent plus tatoués qu’à leur arrivée. Peu importe. Perrier, en bon statisticien, se concentrera sur ses relevés et l’écriture de son ouvrage majeur intitulé Les criminels (1900). Dans cet album statistique, il compile le résultat de ses recherches sur la population carcérale. Un énorme livre, mais aussi un bel objet, illustré des superbes décorations et dessins faits par des détenus, dont Perrier n’aura pas manqué de remarquer le talent et qu’il mettra à contribution pour sa postérité. - Tatouages- Le fonds Charles Perrier, médecin des prisons, Musée du Vieux Nîmes https://www.nimes.fr