Au printemps dernier se tenait le festival Polynesia Tatau. Se déplacer au cœur de l’océan Pacifique nous a permis de mettre en perspective les spécificités géographiques et culturelles d’un territoire singulier, car insulaire, et berceau traditionnel du tatouage actuel. L’occasion également de découvrir une cinquantaine d’artistes locaux et internationaux dans le partage de leur savoir et l’échange de leurs cultures. Reportage.

Cinq ans maintenant que l’association Polynesia Tatau présidé par Laurent Purotu organise à Tahiti ce festival résolument ancré dans son territoire. Nous sommes en plein cœur de l’archipel de la Société, qui avec Tuamotu, les Gambier, les Australes et les Marquises dessine la Polynésie française. Soit 118 îles situées à environ 6 000 à km de l’Australie et formant une superficie grande comme l’Europe occidentale. Un espace unique parfaitement représenté par le site choisi pour la tenue du festival: les jardins botaniques du musée de Tahiti et ses îles, situé à Punaauia, sur la Pointe-des-Pêcheurs, à 15 km de Papeete. Cet écrin de végétation tropicale donnant sur le lagon bleu turquoise de la passe de Nuuroa et faisant face à Moorea délivre un panorama de carte postale. Il révèle par ailleurs l’essence même de la Polynésie : un espace où la mer l’emporte sur la terre, où la mer relie les terres.

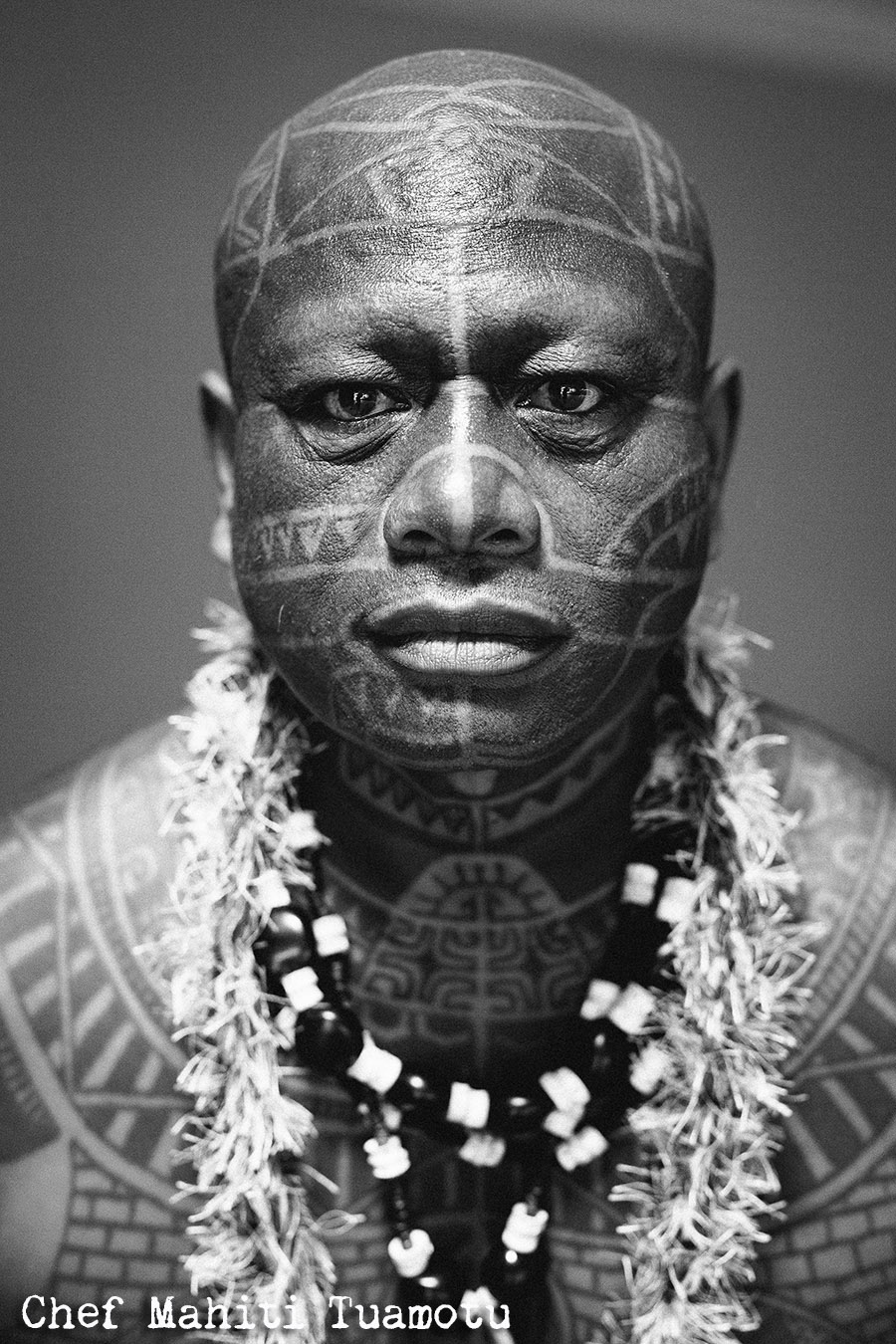

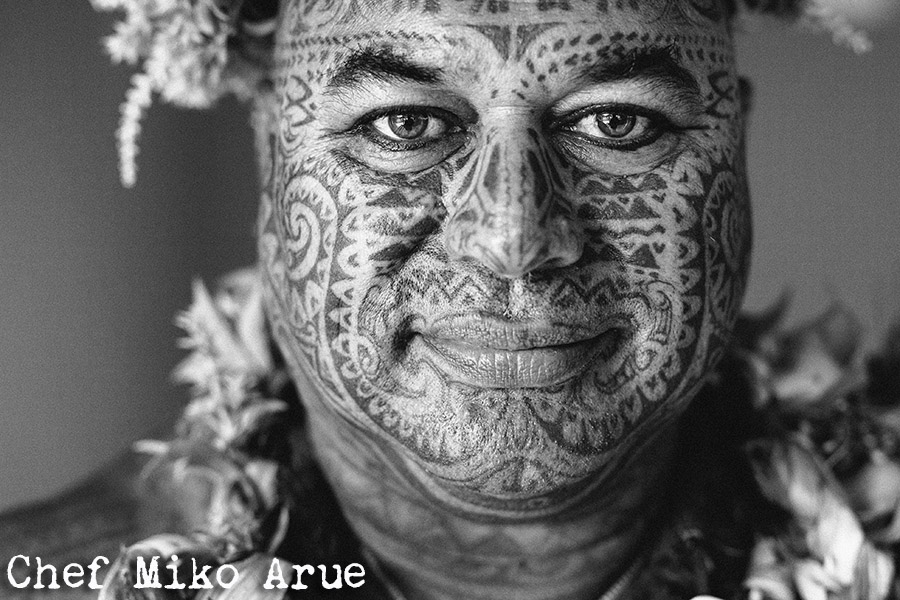

L’inscription du tatouage polynésien au cœur du développement culturel de la Polynésie. br>ue de métropole, la Polynésie est encore beaucoup (trop) pensée à l’aune de Gauguin, Matisse, Jacques Brel et des publicités faisant des rivages de sable blanc et de l’accueil des vahinés une terre d’asile pour touristes en mal de soleil et de bleu outremer. C’est un tout autre angle que le festival soutenu par le Ministère de la Culture et le Centre des métiers d’Art de Tahiti s’est employé à mettre en relief. Exit les poncifs touristiques brouillant le regard que nous pouvons porter sur cet espace, place à l’histoire et la culture polynésienne telle qu’elle est aujourd’hui produite, écrite, vécue par les Polynésiens eux-mêmes. Dans cette idée, le festival a fait la part belle à des animations révélant la pluralité d’us et coutumes traditionnels polynésiens aujourd’hui réactivés :démonstration de Pahu (tambour, symbole de la culture marquisienne), Haka (célèbre danse maori aujourd’hui reprise dans l’ensemble de la Polynésie), ’Õrero (art oratoire consistant à capter l'attention d'un auditoire), cérémonie du Kava (boisson traditionnelle mélanésienne obtenue a partir de racines d'arbustes), préparation du monoï (à partir de fleurs de tiare, symbole de Tahiti) ou encore confection du Horo (coiffe féminine végétale odorante). Le tout sous l’égide « Te Ahi – Le Feu », le thème du festival, que la cérémonie de l’Umu-ti a magistralement révélé. Orchestrée par le tahua (prêtre) Raymond Graffe, cette marche sur des pierres chauffées au rouge chargée de purifier le corps et l’esprit était un rituel crucial dans la cosmogonie polynésienne, ici transmué en une véritable expérience communautaire de retour aux sources et aux Dieux.

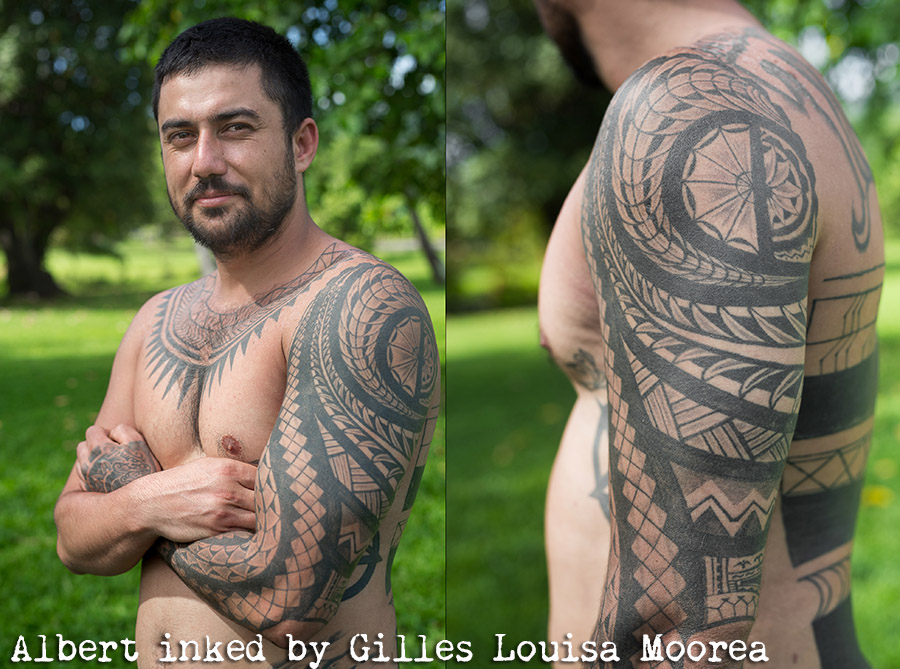

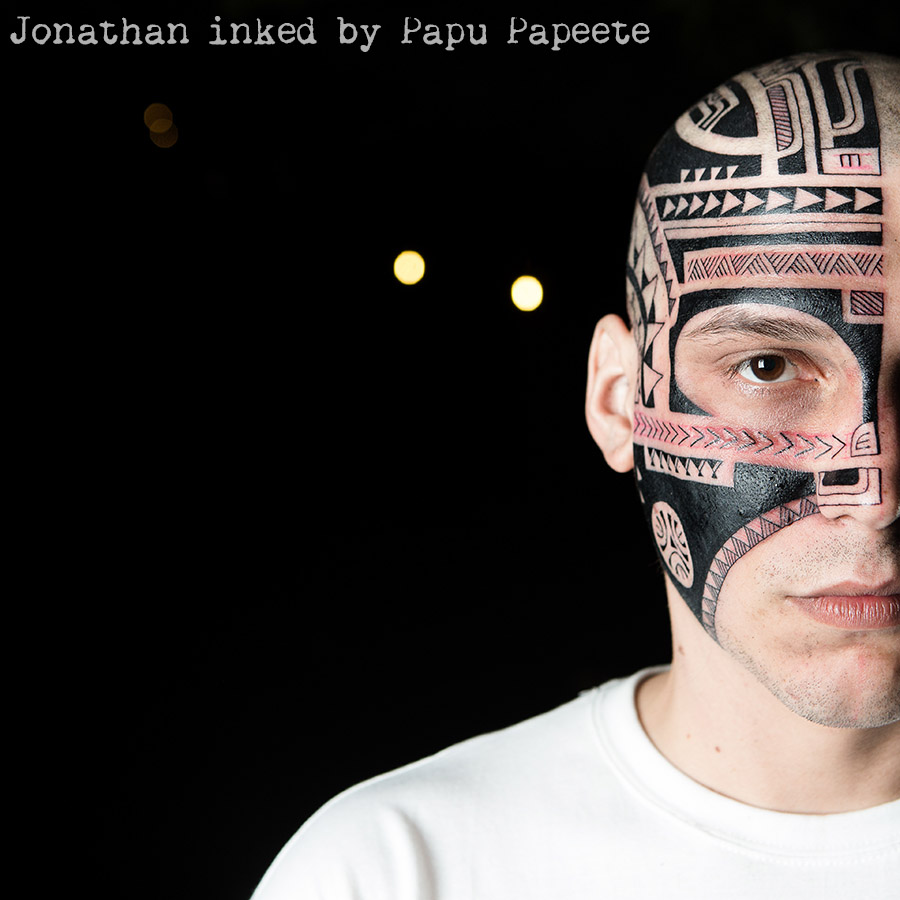

La construction d’un langage commun Côté convention, une soixantaine de tatoueurs avait été conviée. La plupart provenaient des archipels, et une quinzaine avait fait le déplacement du Japon, d’Australie, du Canada, du Chili. Les motifs japonais, tribaux, réalistes ont ainsi côtoyé les iconographies les plus ancestrales, rotatives et bobines ont composé avec peigne et tebori. Le but de ce melting pot? Défendre le tatouage contemporain dans toutes ses représentations, tout en y déroulant la place à part tenue par le tatouage polynésien. Hier oublié, redécouvert au tournant des années 1970, ce dernier est devenu un style international porté par des millions de tatoué(e)s à travers le monde. Cette planétarisation bienvenue a permis de diffuser, de réinventer, d’hybrider la pratique – comme toute culture mondialisée finalement – mais ses modalités actuelles interrogent en Polynésie. En effet, si cette diffusion massive a aidé à l’historicisation du tatau par l’ensemble des recherches individuelles et collectives menées sur le sujet, s’il elle a participé à l’émergence de techniques et d’iconographies toujours plus efficaces, elle a brouillé pour certains ce qui en fait sens ou valeur. Les confusions historiques et géographiques sont en effet nombreuses, les emprunts infinis, les assises scientifiques mouvantes…Ce contexte complexe par ailleurs sans cesse réévalué à l’aune de la globalisation rend difficile l’affirmation culturelle et identitaire des peuples de Polynésie dans ce domaine. Ainsi, nombreux sont les chercheurs qui aujourd’hui reconsidèrent, sourcent, répertorient, bornent, classifient les éléments composant le passé propre au tatau, dans l’idée d’en protéger la forme et le fond. Et le festival, souhaitant ouvrir une fenêtre locale et internationale sur la question, avait ainsi organisé un ensemble de conférences portant sur son histoire, sa symbolique, ses graphismes et son évolution.

Comprendre les motifs et leurs sens pour mieux les réinterpréter Avec comme conséquence sur le visiteur de lui faire réaliser que les termes « tatouage polynésien » et « Tatau » sont certes des qualificatifs commodes, mais que leur caractère englobant ne rend pas compte de la diversité des formes et des techniques à l’œuvre. En effet, à chaque archipel, son style et sa pratique, révélés par la pluralité du répertoire de motifs et symboles s’égrenant au gré des stands et de l’origine des tatoueurs les occupant. Un cosmopolitisme lisible également de façon sémantique : si en marquisien, tatouage se dit Patutiki, en tahitien, on parle de Tatau Tahiti, quand en Nouvelle-Zélande il est question de Tamoko et qu’aux îles Samoa, c’est le terme Ta Tatau Samoa qui l’emporte. Cette individuation des mots est à l’image de l’effort fourni par les institutions et les communautés elles-mêmes pour défendre et pérenniser les cultures locales. Pour autant, cette volonté de mise en valeur axée sur la différenciation ne doit pas être vue comme un repli sur soi. Il s’agit plutôt d’applique le principe « d’assimiler sans être assimilé », reposant une volonté de conserver une culture originale, dont le mana, cette émanation de la puissance spirituelle du groupe et qui contribue à le rassembler, est la plus belle allégorie. Donner à comprendre les motifs et leurs sens pour mieux les réinterpréter, que ce soit stylistiquement et/ou symboliquement, tel est le but affiché. Une façon pour le tatouage polynésien de se réinventer dans le respect de son histoire singulière. Le signe de son adaptabilité constante selon les époques. Et la preuve de sa vitalité artistique unique. Plus d’informations : Facebook : @PolynesiaTatauTattooConvention

Encadré : le revival culturel polynésien Ce revival culturel qui baigne l’ensemble de la Polynésie (et plus largement l’Océanie) depuis les années 1970 et 1980 s’illustre par le besoin de retrouver les racines de pratiques pour la plupart interdites fin 18e siècle lors de la christianisation des différents archipels, puis de leur annexion et de leur mise sous protectorat colonial au 19e siècle. En effet, si l’évangélisation en Polynésie a eu pour corolaire de décourager la pratique d’usages qu’elle jugeait « païens », « obscènes », « sauvages », ce qu’il en avait « survécu » n’a pu résisté au nouvel ordre politique, religieux et social mis en place par les administrations métropolitaines. Autrement dit, la mutation forcée des appareils politiques, cultuels et rituels traditionnels opérée par les colons ont fait progressivement perdre leur raison d’être aux croyances, us et coutumes polynésiens, précipitant ainsi leur disparition. Avec, parmi eux, le tatouage. Le passage de colonie aux statuts de Territoire, Collectivité, et enfin Pays d’Outre-mer a permis à la Polynésie de disposer d'institutions spécifiques propres. De façon concomitante, elle a entamé un processus de valorisation des paysages, des langues, des connaissances et des pratiques traditionnelles locales, à travers la restauration, le réappropriation et la réhabilitation des chants, danses, sculptures, artisanats et tatouages propres à chaque archipel et/communautés. Cette patrimonialisation du passé répond par ailleurs à d’autres finalités que la seule volonté de perpétuer ce qui fut oublié ou mythifié. En effet, au delà de la mise en avant de ce à quoi les générations actuelles accordent de l’importance, c’est l’édification d’identités personnelles et collectives et leurs inscriptions dans le cadre d’un ensemble national polynésien certes différencié, mais uni, qui se joue actuellement.

Encadré : Le tatouage polynésien, ce phénix Plusieurs facteurs ont permis la renaissance de la pratique du tatouage polynésien. En premier lieu, sa persistance dans certains foyers océaniens, aux îles Samoa notamment, situées à près de 2600 km de Tahiti. Conscient d’être l’un des derniers dépositaires d’un savoir-faire perdu dans sa grande majorité, le territoire indépendant devient dès la fin des années 1970 un centre de redécouverte et de diffusion des pratiques traditionnelles par l’intérêt croissant qu’il suscite auprès des tatoueurs polynésiens (Tavana Salmon fait ainsi en 1982 un séjour aux Samoa et revient à Tahiti accompagné d’un tatoueur et de son assistant) ; mais aussi auprès des tatoueurs européens et nord-américains, qui voient dans l’étude des formes et méthodes ancestrales un moyen d’enrichir leurs imaginaires et leurs pratiques. On pense à Leo Zulueta, Ed Hardy, Henk Schiffmacher, Cliff Raven, Dan Thomé ou encore Lyle Tuttle, l’un des premiers à se faire tatouer aux Samoa en 1972. De ces initiatives individuelles découle un style, le « new tribalism », qui une fois diffusé dans les magazines de l’époque, provoque l’engouement du public et contribue à sa popularisation. Dans le même temps, les tatoueurs polynésiens se documentent. « L'art du tatouage aux îles Marquises » de l’allemand Karl von Steinen, auteur d’un catalogue formé de près de 400 schémas de tatouages compulsé à partir des dessins réalisés par les tatoueurs marquisiens au 19e s fait office de référence. Ils voyagent également, notamment lors de conventions internationales en Europe et aux Etats-Unis, auxquelles répond l’organisation de festivals et de conventions de tatouages en Polynésie fin des années 90. Au gré des échanges toujours plus importants entre tatoueurs occidentaux et polynésiens, la pratique s’enrichie et se diversifie, fonction des foyers (marquisiens, tahitien, maori, etc.) dans lesquels elle s’ancre et desquels elle s’inspire.

Polynesia Tatau Festival - Le tatouage, marque de l’histoire culturelle polynésienne Texte : JWT Photos : © P-Mod

À lire : Une sélection des titres nous paraissant indispensables pour qui veut se familiariser avec la cultire du tatouage polynésien. Bien évidemment, cette sélection, infime, ne rend absolument pas compte de la diversité et de la vitalité scientifique du sujet, mais elle nous semble constituer une bonne approche.

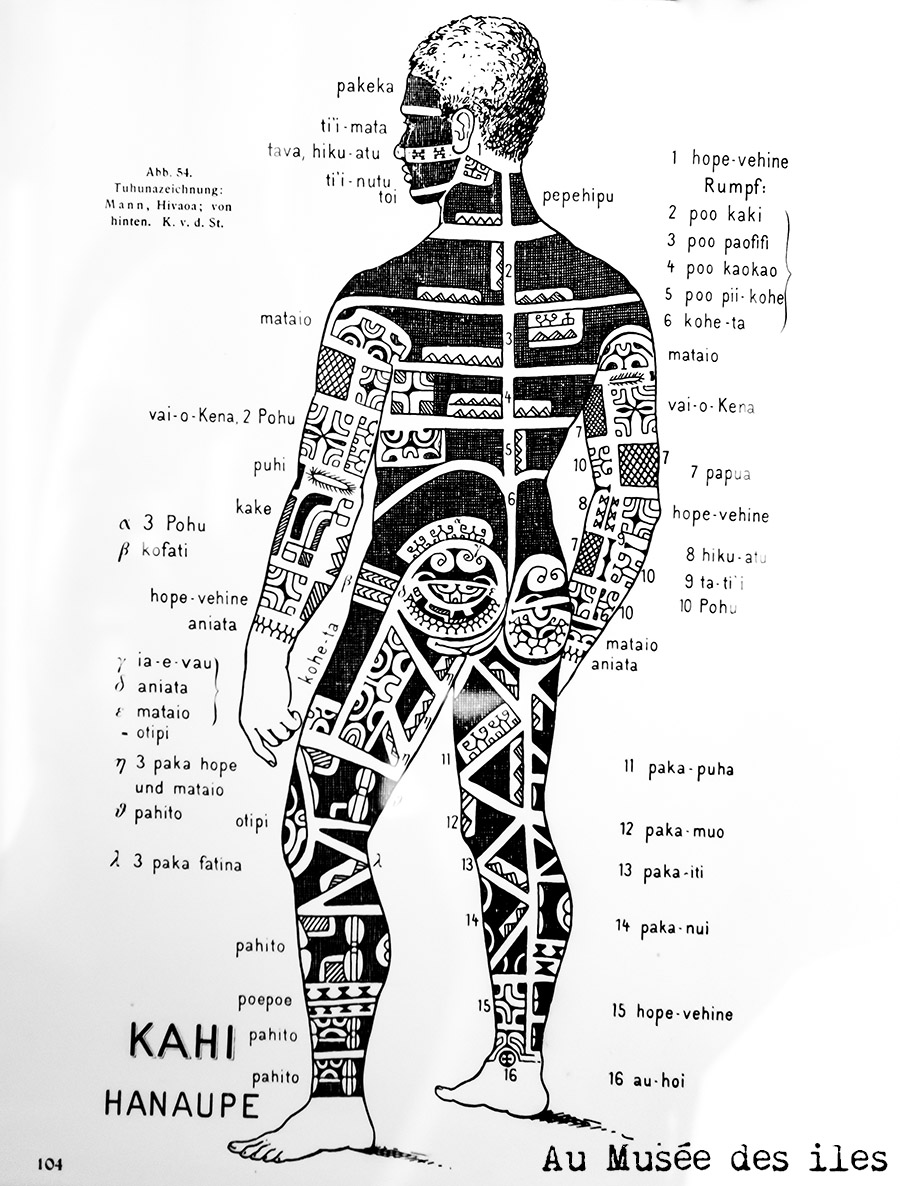

« Les Marquisiens et leur art » T. I « Le Tatouage » / Karl von den Steinen, éditions Haere Pō, Tahiti, 2014 Karl von den Steinen, médecin allemand spécialisé en psychiatrie, a parcouru l’Océanie et les Marquises de 1897 à 1898 pour le compte du Musée ethnographique de San Francisco au Canada. Il y passe six mois et recueille auprès des « Tuhuka » (maître artisan, spécialiste d'un art particulier) les significations des motifs écrits sur leurs corps. L’inventaire est colossal, et aujourd’hui d’une importance sans nom. En effet, pour rappel, les Marquises comptait près de 100 000 habitants fin du 16e. En 1920, la population, décimée par la colonisation et ses conséquences (alcool, opium, armes à feu, prostitution et maladies infectieuses), ne compte plus que 3000 âmes. Avec pour conséquences l’anéantissement quasi total de leur culture, pour l’essentiel orale. Aujourd’hui, si certains marae (sites religieux sacrés) ou tiki (sculptures représentant le premier homme, dont découle d’ailleurs le terme Patutiki, mot marquisien pour tatouage) lui ont survécu, les traces manquent, et les explications aussi. Déjà conscient à l’époque de l’enjeu, Von Steinen publie en 1925 à Berlin une trilogie à valeur encyclopédique reprenant la majeure partie de ses relevés, dont la justesse n’aurait pu être possible sans l’implication des détenteurs du savoir marquisiens eux-mêmes. Intitulé « Les Marquisiens et leur Art », l’ouvrage n’est disponible en français que depuis 2005. Si cette première traduction relaye de nombreuses approximations et imprécisions, une version remaniée et retraduite est parue en 2014. Ces trois volumes représentent une somme de connaissances remarquables et inégalées sur l'art du tatouage marquisien, dans sa capacité à articuler données historiques et ethnographiques, culture matérielle, art du tiki et iconographie détaillée. C’est une véritable bible, qui permet de comprendre l’importance de cette culture matérielle dans la société traditionnelle marquisienne. Un indispensable pour ceux souhaitant mettre du sens dans leurs tatouages.

« Te Patutiki, Dictionnaire du Tatouage Polynésien des Îles Marquises » Tome I (2000) et II (2016) de Teiki Huukena / Tiki Editions L’auteur, Teiki Huukena est un esthète du motif. Depuis plusieurs années, ce tatoueur professionnel s’est lancé dans la publication de livres sur le tatouage marquisien. Il a interrogé les anciens, recensé les nombreux motifs, et s’est rapproché des anthropologues Pierre et Marie-Noëlle Ottino-Garanger. De ses recherches ont abouti deux ouvrages didactiques portant sur la dénomination, la place, le sens et la signification des différents symboles composant le répertoire tatoué marquisien. Le but ? « L’interpréter au plus juste pour le transmettre à ceux qui s’intéressent à notre culture, et qui souhaiteraient éventuellement composer et marquer des événements de leur vie sur la peau » explique-t-il. Teiki Huukena s’occupe ainsi de défaire les amalgames trop nombreux entre les différents types de tatouages polynésiens, et de distinguer et valoriser par le même biais les particularismes de chacun. La raison est simple : « Le tatouage marquisien occupe une place importante, voire prépondérante, dans le monde du tatouage polynésien. Trop vite et trop souvent, on l’appelle à tort ‘’tatouage maori’’, ‘’tatouage tahitien’’ ou encore ‘’tatouage samoan’’, mais très rarement de son vrai nom ‘’patutiki’’ (frapper les images) ou tatouage marquisien » écrit-il. Pour autant, le corpus ne dresse pas une liste exhaustive des noms respectifs de chaque motif pour chaque groupe d’îles du triangle polynésien, mais il démontre que chaque symbole, même identique graphiquement, n’a pas la même signification selon le groupe d’île dont il est issu. Résultat, si le premier volume s’articule autour des significations marquisiennes et françaises des symboles analysés chacun de façon isolée, le second tome s’occupe de les intégrer dans le contexte des compositions traditionnelles telles que les ancêtres marquisiens les avaient exécutées sur la peau. L’ouvrage à valeur encyclopédique a le mérite inestimable de remettre de la justesse dans une culture trop souvent détournée, « dans ces erreurs que nous faisions nous mêmes, ces significations que nous nous inventions aussi », ceci en Polynésie comme à l’étranger, de lui réinjecter du sens, et de partager ce sens avec le plus grand nombre. La démarche est honnête, belle, et d’une utilité remarquable. Un tome III est en préparation.

« Tatoueurs – Tatoués » Collectif – Coédition Actes Sud /Musée du Quai Branly Est-il encore besoin de présenter le catalogue dédié à l’exposition éponyme présentée au Quai Branly de 2014 à 2015 ? S’il n’est pas question ici de revenir sur l’ensemble de ces chapitres, la section « Peau Neuve : Renaissance du Tatouage Traditionnel » est une belle synthèse historique, ethnographique et ethnologique du fait culturel polynésien contemporain. Le point est fait sur l’abandon progressif du tatouage dans au 19e siècle sous les effets de la colonisation, de l’évangélisation et de l’évolution des sociétés et le propos consacré à sa redécouverte et sa réactivation depuis trente ans permet de bien saisir les tenant et les aboutissants propres à son évolution moderne. Avec un bonus : le fait d’envisager la recomposition contemporaine du tatouage polynésien traditionnel à l’aune de son caractère transnational, opéré grâces aux échanges matériels et immatériels toujours plus nombreux entres tatoueurs polynésiens, et tatoueurs polynésiens et tatoueurs occidentaux.

« Tatouages d’Océanie, Rites, Techniques et Images » Sébastien Galliot, 2015 Sébastien Galliot, chercheur à l’EHESS et au Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie est l’auteur d'une thèse de doctorat sur le tatouage aux îles Samoa. Il a été par ailleurs conseiller scientifique de l'exposition « Tatoueurs-Tatoués » au musée du quai Branly, dans le cadre de ses recherches portant sur la transmission rituelle et sur les réseaux transnationaux d'artistes tatoueurs polynésiens. Disponible en version numérique, ce dossier réalisé pour accompagner l’exposition synthétise les connaissances disponibles sur le thème du tatouage en Océanie (et plus particulièrement à Samoa) à partir de sources ethnographiques anciennes peu exploitées et de recherches récentes menées par l’auteur en Polynésie occidentale. Les pratiques traditionnelles de tatouage y sont abordées sous l’angle de leurs logiques sociales, des traditions orales, de la technique, du rôle des experts rituels, des motifs, symboles et de leur significations et de leur placement fonction du sexe du sujet le portant. L’auteur pose par ailleurs des hypothèses sur la constitution du corpus iconographique polynésien selon que l’on soit des Îles Marshall, de Samoa ou des Marquises, et de sa diffusion et circulation entre les différents archipels. Les illustrations sont nombreuses, le propos clair, le cheminement culturaliste par sa capacité à articuler fondements du tatouage polynésien et représentations occidentales. En effet, les Européens n’en perçurent a priori que ce que leur éducation et leur ouverture au monde leur permettaient de voir et de comprendre. Un état de fait sans doute toujours à l’œuvre actuellement, mais que cet ouvrage scientifique met joliment en perspective.