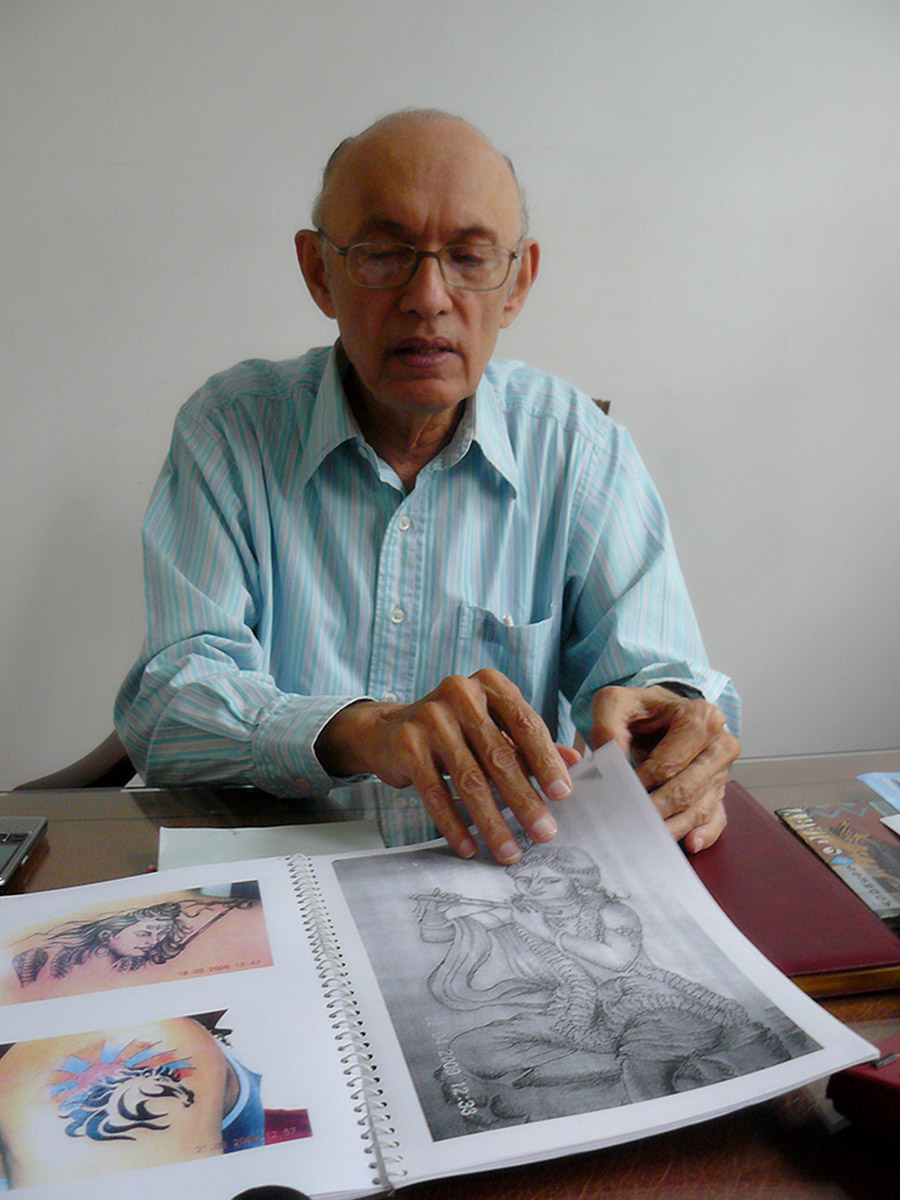

« Un Jangoo qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle », proverbe africain revisité sauce masala. Le 5 mai 2019, à Mumbai, une légende nous a quitté, mais les légendes sont éternelles. Le docteur Jehangir A.Kohiyar aka « Jangoo », psychanalyste issue d’une riche famille parsie* et père du tatouage moderne en Inde expira son dernier souffle à l’âge de 83 ans. J’ai eu la chance et le grand plaisir de le rencontrer 3 fois. Les 2 premières occasions furent en février 2010, alors que je me lançais tout juste dans ce projet de livre sur le tatouage en Inde :« L’Inde sous la peau ». Puis je l’ai rencontré de nouveau en avril 2016, quelques mois avant la parution du livre pour lequel Jangoo prit la plume pour en écrire la préface. Cadeau de la vie. Durant ces quelques 7 années nous avons aussi échangé via internet. Dernièrement j’ai retrouvé une interview de 20 minutes que j’ai réalisé avec Jangoo lors de notre toute première rencontre, en février 2010, interview tombée au fond d’un tiroir, petit trésor oublié. Jehangir A.Kohiyar, psychanalyste avant tout, fut un gentleman d’une importance historique nationale et internationale et je ne peux me résigner à garder pour moi ses écrits et ses paroles. Alors je prends le clavier pour faire revivre quelques instants (et je l’espère encore plus longtemps) ce personnage unique et très singulier que fut Mister Jangoo. Voici, assez brièvement, somme toute, son parcours unique, de ses premiers émois tatouagiques alors qu’il n’avait que 7 ans, jusqu’à aujourd’hui, environ 75 années plus tard, un grand nombre d'années marqué du sceau de l’encrage épidermique. * parsie : minorité religieuse d’obédience zoroastrienne originaire d’Iran ayant, sous la pression des invasions musulmanes, migré vers l’Inde à partir du 8ème siècle de notre ère. La plus importante communauté parsie indienne se rencontre aujourd’hui à Mumbai.

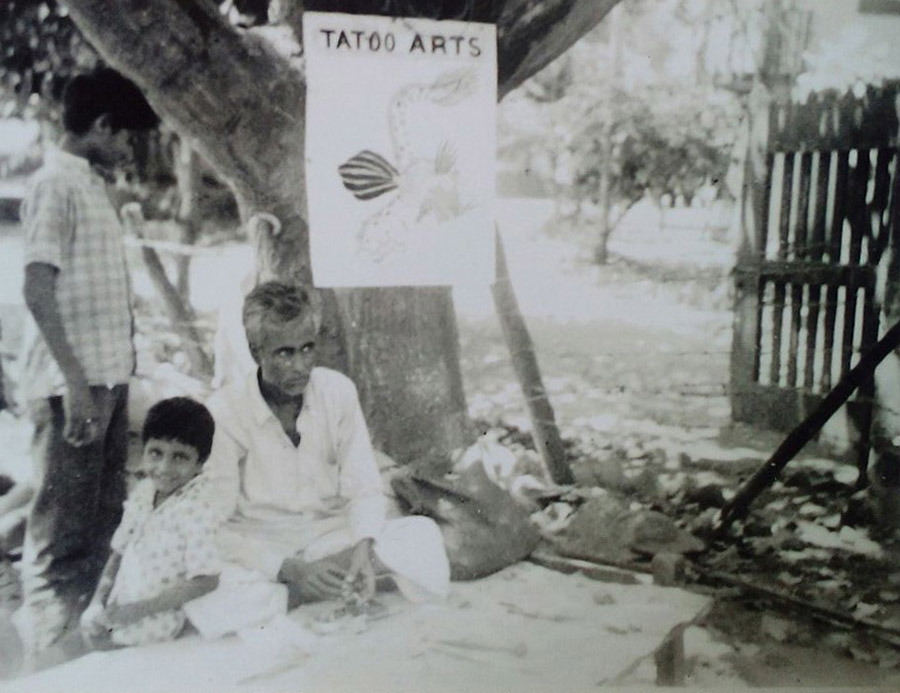

Naissance d’une passion Né le 14 juillet 1935, Jangoo passa sa vie indienne dans le quartier très victorien de Fort. Lors de nos échanges et dans la préface de mon livre, le docteur a plusieurs fois évoqué ses premiers émois tatouagiques : « … je n’avais que 9 ans lorsque je me suis intéressé au sujet ... ». Il arpente ses lointains souvenirs et se souvient qu’« … à Bombay (comme on l’appelait alors) cette activité n’était pratiquée que par 3 artistes assis sur le bas-côté d’une route, entourés de quelques flashs étalés sur la chaussée. » Dans un message internet il me rapporta également : « Quand j'avais environ 7 ans, il y avait un salon de tatouage près de chez moi (tatoueur de rue 1). Ça ressemblait plus à une armoire posée contre le mur d'un immeuble que d'un véritable tattoo shop. Je ne pouvais pas déambuler à volonté à ce jeune âge, mais ma mère avait l'habitude d'acheter des fruits secs dans un magasin du même immeuble, et j'en profitais pour faire un tour au coin de la rue afin d'observer les soldats britanniques se faire tatouer. Un jour qu'il n'y avait pas de client le tatoueur s'est approché de moi et m'a dit ... en très bon anglais ... Tu traînes toujours près de ma boutique, je vais te tatouer. Totalement effrayé par cette expérience, je n'y suis retourné que 5 ans plus tard, pour découvrir que le magasin ... avait disparu! Les soldats britanniques étaient partis en 1945. »

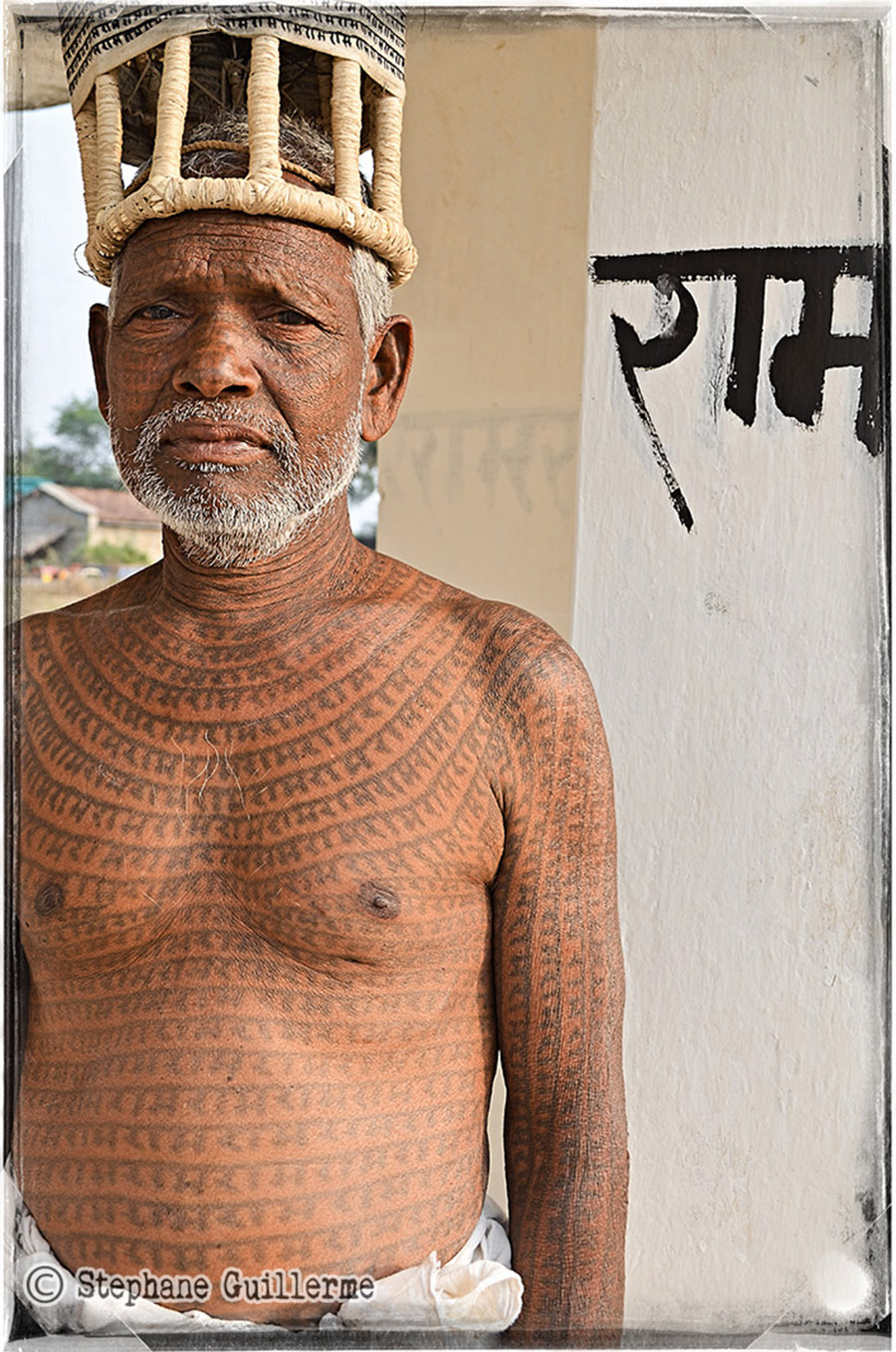

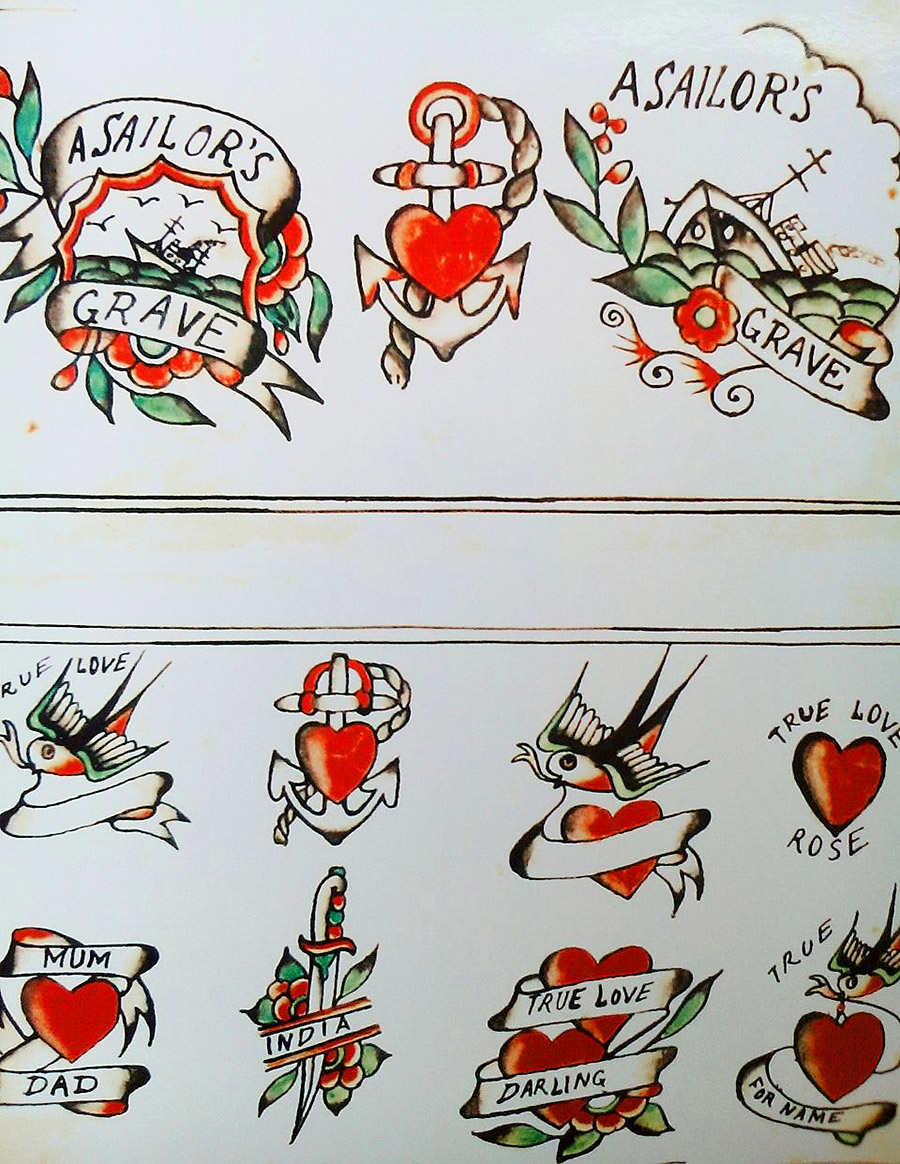

Souvenirs d’Antan À propos de ses souvenirs d’enfance, Jangoo évoquait aussi les flashs de ses jeunes années, celles où Bombay accueillait de nombreux soldats britanniques … : « C'est ainsi que le tatouage était réalisé à l'époque de la guerre. Ils (les tatoueurs) présentaient de petits flashs comme ceux-ci, de cette taille, et c'était principalement des dessins de marins: ancres, navires, sirènes et filles nues …… et quelques dieux indiens …… C'était les motifs en temps de guerre, les motifs que se faisaient tatouer les soldats britanniques. C'étaient les principaux clients des boutiques de tatouage, et les quelques tatoueurs locaux étaient très occupés à cette époque. Mais ces boutiques n'étaient pas vraiment des boutiques. En fait, il y en avait seulement une ou deux, le reste était du tatouage de rue. Ce n'est après le départ des Britanniques que tous les tatoueurs ont fini en bord de route. »

1953 – 1969 : Les années London En 1953, à 17 ans, Jangoo s’en alla poursuivre des études médicales à Londres, « … et ce ne fut qu'en 1967, lorsque je découvris le travail de Ron Ackers, que j’envisageais tout le potentiel créatif de cet art. » Cette rencontre avec son mentor anglais fut capitale : « … J'ai commencé à pratiquer le tatouage avec un tatoueur de Londres. Il s'appelait Ron Ackers, et la première fois que j'ai vu un beau tatouage, du jamais vu pour moi, c'était une de ses réalisations …… Je suis allé en Angleterre pour étudier la médecine et lors de mon temps libre j'ai rencontré et suis devenu ami avec ce tatoueur qui m'a dit: «Quand je suis très occupé pourquoi ne ferais-tu pas la coloration et l'ombrage? ». Alors je l'ai aidé à ça.». Évoquant la douleur générée par la piqure du tatouage, il ajouta : « Ron qui m'a appris le métier en Angleterre disait toujours: «Ça fait juste assez mal pour que ça en vaille la peine.» Parfois, c’est désagréable, parfois c’est agréable, mais comme le disait Ron: «Si le tatouage ne faisait pas mal, personne ne le ferait. ». Il y a un peu de vrai là-dedans …»

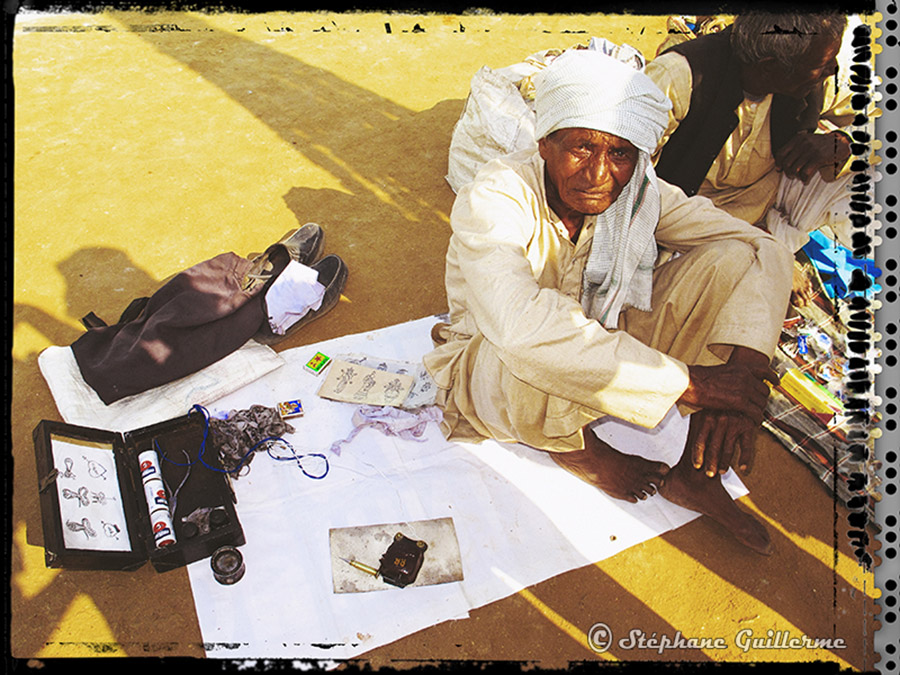

1969 : Retour à Bombay En 1969, après 16 années passées en Angleterre, Jangoo cessa toute activité d’encrage pour se focaliser sur son tout nouveau cabinet médical : « Après mon retour au pays je n'ai jamais pensé m'impliquer de nouveau dans le tatouage ». Mais cinq ans plus tard « … l’idée de m’y remettre grandit en moi malgré le fait qu’en Inde le tatouage était toujours considéré avec dédain, comme élément d'une sous-culture. » La dimension artistique a beaucoup compté dans sa décision de s’y remettre, mais pas que. Il y avait également l’aspect sanitaire. Les quelques tatoueurs de rue de Bombay travaillaient alors dans de sales conditions, comme encore aujourd’hui pour ceux qui pratiquent à même le sol poussiéreux des villes et des mélas (mela : pèlerinages, gros rassemblements religieux) : « Généralement ils s'installaient dans les foires populaires ou religieuses pour y travailler. Ils utilisaient les mêmes aiguilles, trempées dans la même bouteille d'encre pour quarante, cinquante clients différents. Bien sûr, on pouvait leur parler de virus, le sida n’existait pas encore à cet époque mais les virus, les hépathites et les infections diverses et variées étaient bien présentes. Ces tatoueurs n'avaient pas d'électricité, ils travaillaient avec des machines fonctionnant sur batterie et ils leur étaient impossible d'acheter un autoclave. ». Le docteur Kohiyar s’est rapproché de ces tatoueurs de rue pour leur donner quelques conseils, pour améliorer leur pratique de rue autant qu’il lui était possible de le faire, et c’est ainsi qu’il rencontra Gunwant Dorwekar, un de ces tatoueurs de rue ayant pratiqué durant des années dans les diverses fêtes au travers du Maharashtra, avant finalement de venir s’installer à Mumbai. Gunwant était le père de Vishwas Dorwekar qui travaille aujourd'hui chez Hakim Aalim’s, un salon de coiffure très chic de Bandra (quartier huppé de Mumbai). Jangoo rencontra souvent Gunwant. Dans une publication du Times of India datée du 7 avril 1990, un article est dédié à Gunwant Dorwekar et aux tatoueurs de rue : « … Ce n'était pas si difficile en 1955 quand (Gunwant) Dorwekar, aujourd'hui 47 ans, commença sa carrière. «J'ai appris cette tradition familiale de mon père et j'ai réalisé mon premier tatouage à 13 ans, lors d'un jatra ( jatra : forme de théâtre populaire indien), un tatouage sur l'avant-bras d'une villageoise. Je n’étais pas du tout nerveux car j’avais grandi en observant régulièrement cette pratique.». À cette époque, la famille Dorwekar voyageait au travers du monde rural du Maharashtra, s'arrêtant aux fêtes de village pour répondre à la vaste demande de ce secteur d'activité. Parfois, les Dorwekar venaient à Bombay lors de la foire annuelle de Bandra pour y faire de l'argent. En 1984, Gunwant Dorwekar a déménagé avec sa famille à Bombay, à la suite d'une offre d'emploi dans le secteur des eaux, emploi offrant également un logement. »

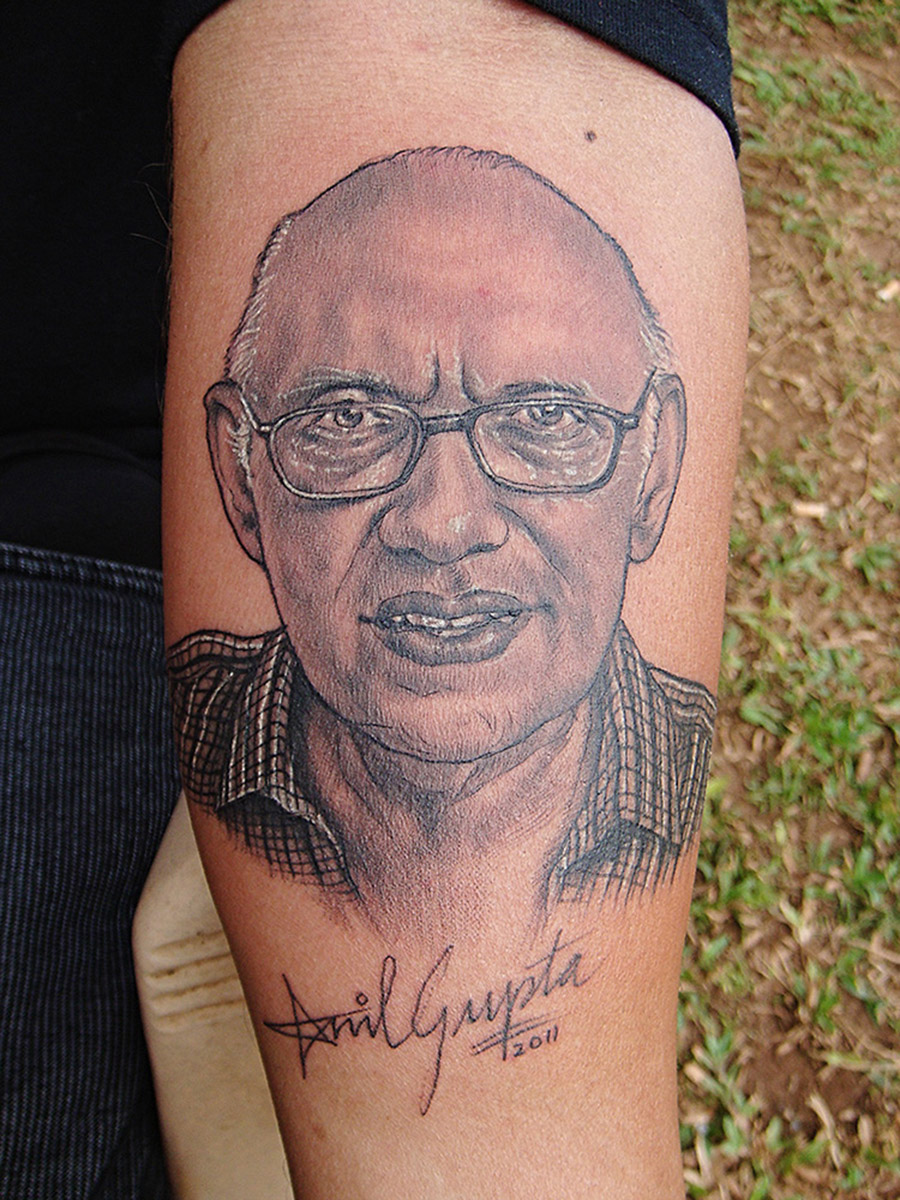

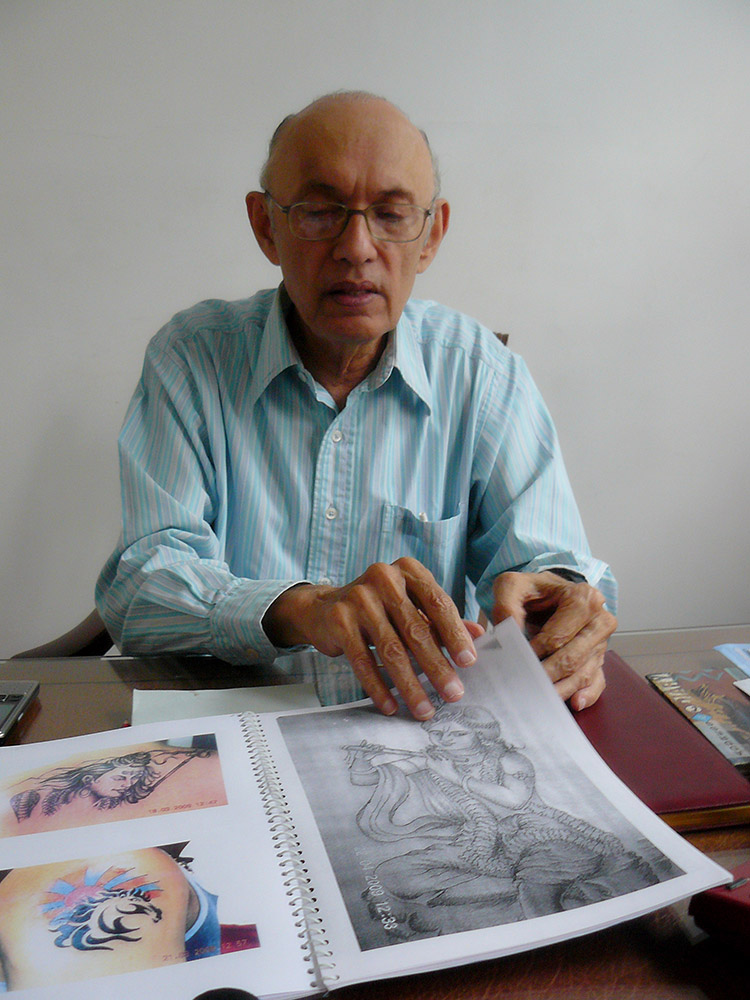

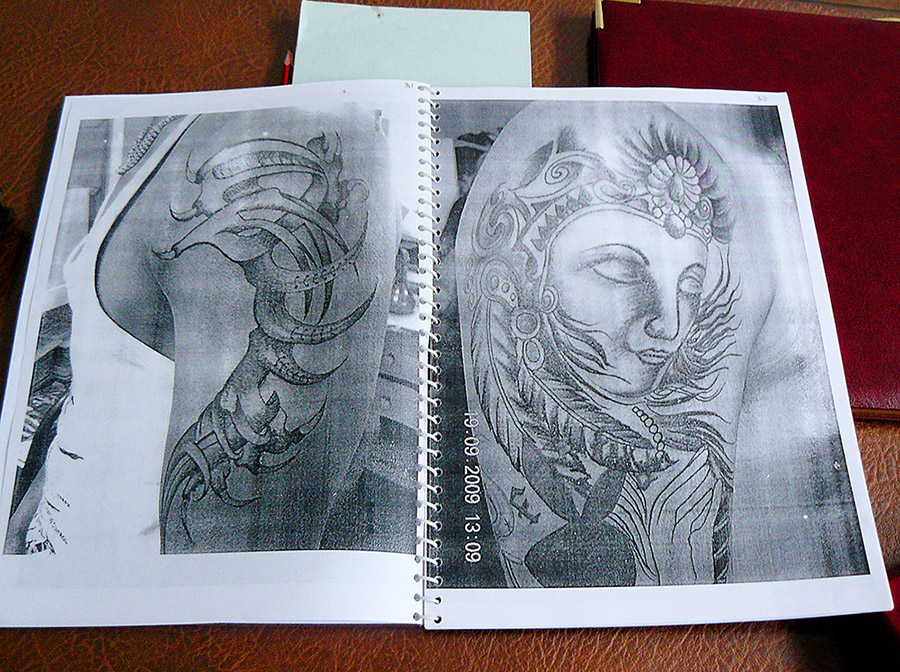

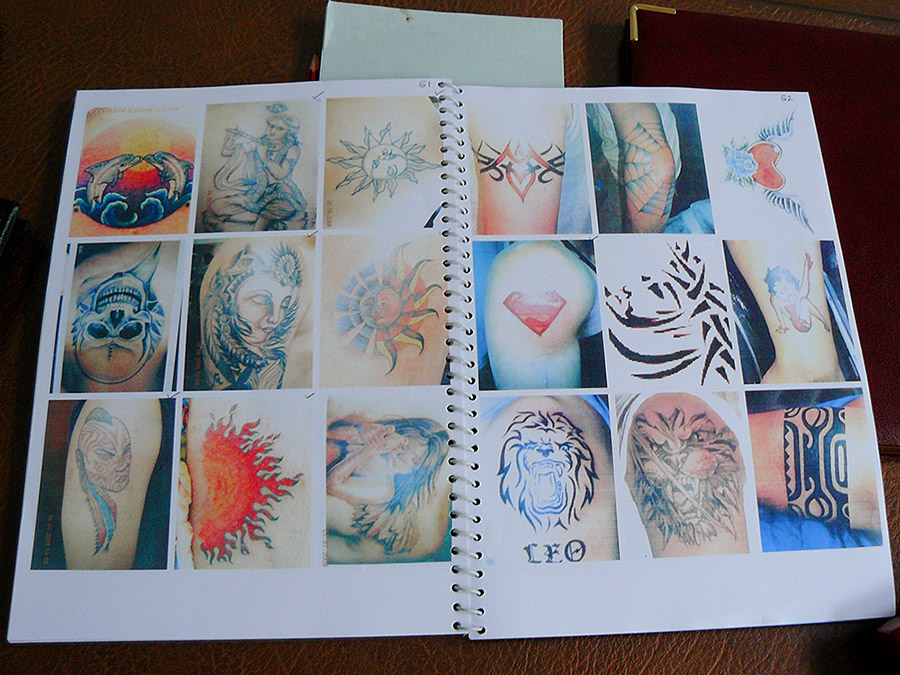

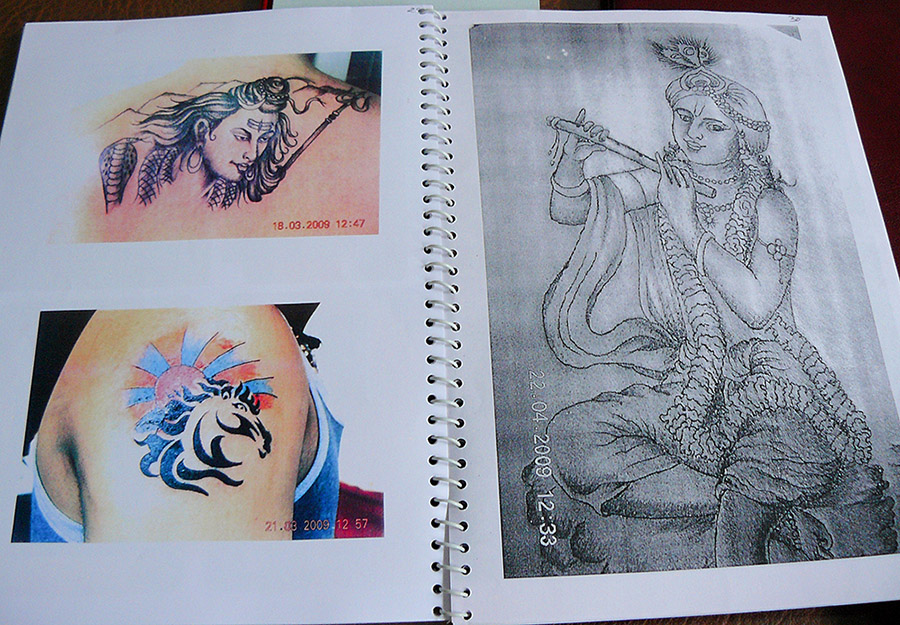

Jangoo le guru Parallèlement à son métier du secteur médical, Jangoo se remit à la pratique du tatouage cinq ans après son retour d'Angleterre. Il se fit importer des machines U.S, des encres et un autoclave, et chaque samedi son cabinet médical se transformait en salon de tatouage... « Je m’y suis remis en travaillant des lignes simples : des bateaux, des ancres, des dragons, des serpents … N’ayant ni le temps, ni vraiment les compétences pour créer mes propres designs, je pris l’habitude de collaborer avec certains étudiants d'écoles d’art de Bombay. » Et c’est ainsi que sa route croisa celle d’Anil Gupta, alors étudiant à la fameuse J.J school of Art de Mumbai. Ils collaborèrent deux années, fin des seventies, période durant laquelle Anil Gupta troqua ses stylos pour la machine … « Je n'étais pas très doué pour le dessin, je pris donc l'habitude de faire venir des élèves d'écoles d'art pour dessiner chez moi le samedi. C’est ainsi que j’ai rencontré Anil Gupta, et c’est lui qui a réalisé le dessin en couleur que je vous ai envoyé (à voir dans «L’Inde sous la peau»). Les idées étaient miennes mais les dessins ont été réalisés par Anil. Il pouvait dessiner n'importe quoi à main levée. Si je voulais réduire ou augmenter la taille d'un design à l'imprimante, Anil le faisait à main levée en moins de temps qu'il n'en aurait fallu pour descendre à la boutique qui possédait des imprimantes. » A propos de son premier étudiant, Anil, il me rapporta également : « Un des premiers artistes à venir dessiner fut Anil Gupta, qui apprit plus tard à tatouer. Après seulement quelques instants machine en main, Anil me dit : « Je ne désire plus dessiner sur papier, ça c’est bien plus excitant. » Et en effet ... des années plus tard, il s'est installé à New York et est devenu l'un des meilleurs tatoueurs du monde! C'est toujours un bon ami! ». Le docteur Kohiyar fut l'inspiration et le conseiller de nombreux jeunes apprenti-tatoueurs (Vikas Malani, Al Alva, Kevin Andrade …) mais il n’en a pris sérieusement que 3 en apprentissage : Anil Gupta, puis Sameer Patange et finalement Krishna (Rameshwar Chothe). Tous sont devenus de bons tatoueurs. Anil Gupta possède aujourd’hui son propre salon à New-York, Inkline studio. Le deuxième fut Sameer Patange. Puis Jangoo, après avoir mis au placard ses machines quelques années, se remit à enseigner. Le troisième et dernier de ses étudiants fut Krishna qui passa environ huit années auprès de Jangoo (les samedis uniquement, de 2008 à 2016). Aujourd’hui Krishna tatoue à « Happy Tattoos » dans le quartier de Bhandup – Mumbai.

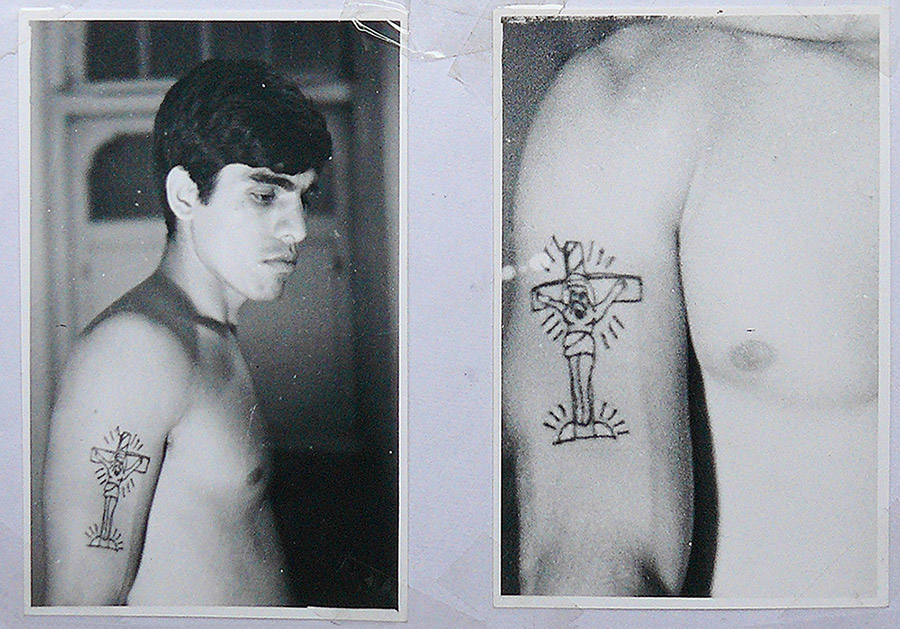

Une vie d’artiste dans l’ombre d’un pseudonyme Le docteur a conservé pendant longtemps son activité de tatoueur sous couvert : « Revenant d'Angleterre je n'ai jamais pensé que je me remettrai au tatouage, mais lorsque j'ai vu les conditions des tatoueurs, j'ai pensé: «Essayons d'améliorer l'activité». Mais la clientèle ne se précipitait pas, et étant médecin, je ne pouvais pas promouvoir cette activité ….. », et plus loin dans l’interview : « Je ne sais pas ce qu’ils vous ont dit de moi mais aujourd'hui je suis surpris : ils m'appellent «Le père du tatouage en Inde», d'autres «le grand-père du tatouage en Inde». Je ne me serais jamais attendu à ça. J’ai toujours été discret, le tatouage avait une mauvaise réputation à l'époque, et j’étais médecin, donc je ne voulais pas promouvoir cette activité ni, plus tard, avoir de site Web. Tous mes clients sont venus par le bouche à oreille. Pour un médecin de l'époque, tatouer était tabou. Un médecin pouvait être viré d'un hôpital parce qu'il s'était fait tatouer. Dans les années 60 - 70, c'était une chose très très tabou, faisant partie d'une sous-culture méprisée par la société. Seuls les soldats, les marins, les criminels, les gitans, la classe ouvrière se faisaient tatouer …… » …. « À cette époque, le tatouage était une pratique populaire auprès des jeunes hommes de Bandra et de Vakola, principalement des chrétiens et des garçons travaillant dans les hôtels. Cela ne les dérangeait pas de montrer leurs tatouages. Bien sûr, au travail, ils ne les montraient pas, mais les Britanniques, eux, les exhibaient car ils travaillaient pour des étrangers et que cela faisait partie de leur culture. » Dans la préface de « L’Inde sous la peau », Jangoo revient sur sa position d’homme de l’ombre : « Assez naïvement, j’ai continué à penser jusqu’à aujourd’hui que peu de personnes en savait quelque chose, même si j’ai parfois écrit sur le sujet dans quelques magazines … sous pseudonyme ! ». En effet pendant plusieurs années il entretint une correspondance importante avec de nombreux tatoueurs de pays variés (dont le tatoueur Cliff Raven, et certains tatoueurs de passage à Bombay allaient le rencontrer, dont Felix Leu. De ces expériences diverses Jangoo a écrit des articles pour des magazines de tatouage américains … sous pseudonyme, toujours.

Nouvelle mode – Nouveau monde Le docteur Kohiyar fut un témoin-acteur unique et extraordinaire de la scène urbaine du tatouage en Inde. D’une pratique obscure et stigmatisée, elle est passée en quelques années à une pratique branchée et très coûteuse « En ces temps éloignés, je demandais 20 roupies (0,30€) pour réaliser un tatouage, et les clients négociaient même à ce prix là. Maintenant, dans certaines boutiques les tatoueurs facturent jusqu'à 15.000 à 20.000 roupies (175 à 250€). Exhorbitant pour un homme de mon époque. » Et il clôture la préface de mon livre « L’Inde sous la peau » en écrivant : « Alors que le niveau des artistes s'améliore, la clientèle a aussi pris du galon : enfants de riches, mannequins et acteurs de cinéma etc … Soudainement, en une vingtaine d’années, le tatouage muta d’une sous culture à une pratique branchée (et … très chère). » Happy life - Happy ending Le docteur aura néanmoins été heureux de voir l’expansion de cet art ... « J’ai commencé à tatouer en 1974, et pendant 20 ans j’étais le seul artiste tatoueur de Mumbai (sans compter les 2 ou 3 tatoueurs de rue). Dernièrement, Nadeem Battiwalla, un des fournisseurs locaux de matériel de tatouage, me dit qu’il a vendu environ 5.000 kits et il estime qu’aujourd’hui Mumbai héberge 400 salons de tatouage ! » Jangoo aura finalement été reconnu pour son travail, pour son œuvre, il aura pu en profiter quelques instants et s’en délecter : « Imaginez ma surprise, et ma joie, lorsque j’ai mis un pied dans la toute première convention indienne de tatouage, en 2010 à Mumbai. Alors que je m’avançais dans les allées, tous les artistes présent s’arrêtèrent pour me saluer et se faire photographier en ma compagnie.Je n'en connaissais quasiment aucun. » Aujourd’hui, alors que Jangoo tatoue les anges (ou, selon Anil Gupta, les psychanalyse … MDR) , l’Inde toujours respectueuse de ses anciens et de ses ancêtres peut brûler quelques encens et réciter quelques mantras en son honneur, il l’a amplement mérité. Et, pour quelqu’un qui n’a jamais été tatoué lui-même, son nom laissera une empreinte indélébile dans l’histoire mondiale du tatouage. Jai Jangoo !!! (Vive Jangoo !)

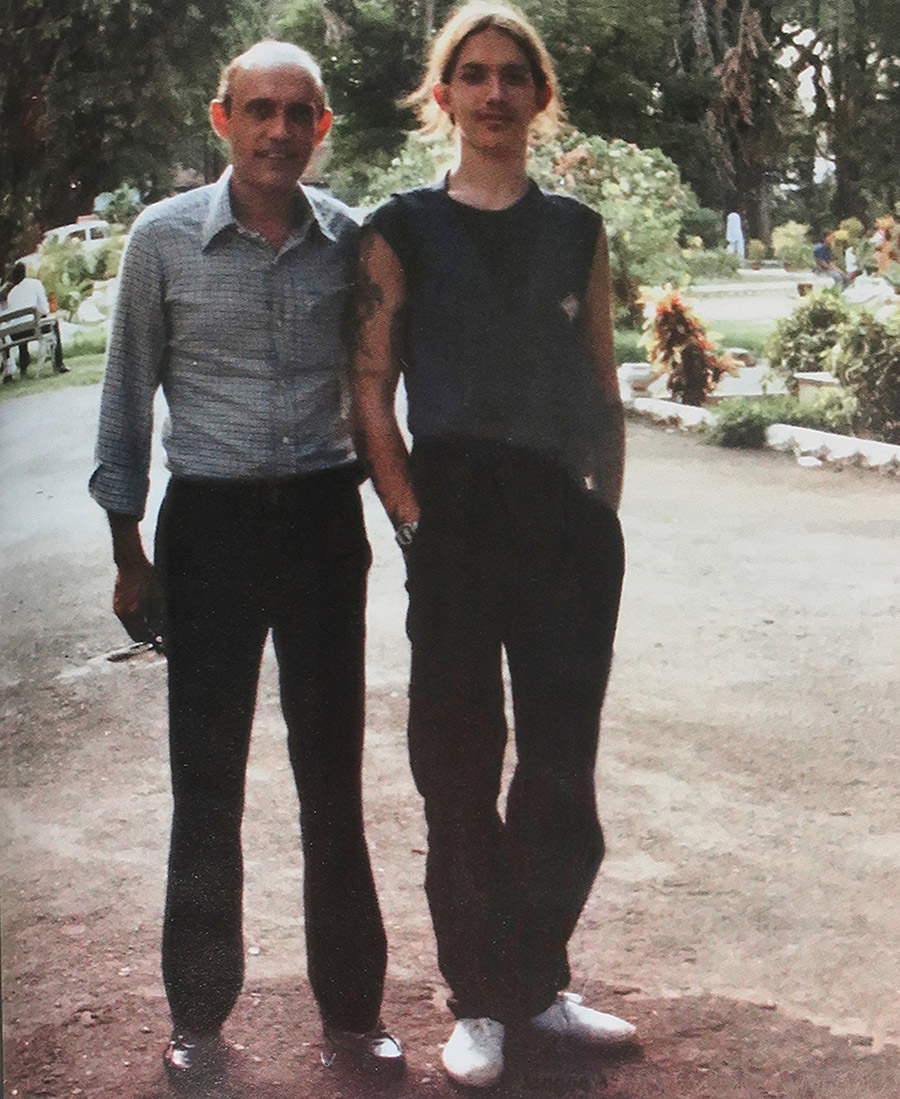

Jangoo & la famille Leu On ne peut clôturer cet hommage au docteur Kohiyar sans évoquer la relation d’amitié qui a lié Jangoo et la famille Leu. Le docteur Kohiyar a joué un rôle important pour cette famille. Lorsque la famille Leu arriva en Inde pour la première fois vers la fin des années 70 Félix n’était pas tatoueur bien qu'il avait été initié par Jock de King's cross à Londres. Pour faire vivre sa famille Félix a pensé que le tatouage était la solution. Alors que la famille s’était installée à Goa, Félix est allé rencontrer le docteur Kohiyar à Mumbai, qui les a aidé à se lancer. Dans mon livre « L’Inde sous la peau » auquel a contribué Loretta en 2016, elle écrit : « Nous n’étions pas les seuls à tatouer à Goa. Mis à part Soma Garbi, il y avait Gippi Rondinella de Rome, notre voisin. Il y avait aussi un autre tatoueur itinérant, Paco El Vasco. Lui et Gippi nous ont présenté au Docteur Jehangir Kohiyar, un psychanalyste et tatoueur de Bombay. » Dans un mail de 2011, elle m’écrivait également : «Le docteur était très accueillant avec les tatoueurs étrangers de passage à Bombay. Il était également souvent en contact (par correspondance) avec les meilleurs tatoueurs americains, japonais et européens de l’époque. Il y avait beaucoup d’échanges de nouvelles et d’informations. Le docteur nous a très généreusement donné des copies de nombreux documents qui nous ont énormement aidé à nous améliorer dans la pratique du tatouage. Nous lui avons été toujours très réconnaissants. » Une fois rentré en Europe, Filip, l’aîné des quatre enfants de Félix et Loretta, voulait lui aussi tatouer. Alors Félix lui a demandé de partir faire un tour du monde avec sa sœur Ama. Ils sont retournés en Inde et l’une des premières étapes a été d’aller revoir le docteur Kohiyar. Pour les besoins de mon livre, Loretta m’a fait parvenir et autorisé à utiliser des photos de leur collection personnelle, ainsi que deux articles de Félix publiés dans Tattoo Life en 2001. Sur l’une des photos, on peut voir Filip, 18 ans à l’époque, et le docteur Kohiyar à ses côtés. Les entourant, un groupe d’Indiens dont Anil Gupta. Lorsqu'en avril 2016 j'ai revu le docteur Kohiyar en compagnie des deux frères Malani (Photo 22), Vikas et Micky, ce dernier venait offrir à Jangoo le livre "The art of the Leu family" que Filip lui avait remis lors de la convention de Londres en 2015. De retour à Mumbai, Micky Malani devait aller le remettre à Jangoo, marque de respect et d'affection de la famille Leu pour cet incroyable personnage, père du tatouage moderne en Inde. Dans un article écrit par Felix Leu en 2001 et paru dans Tattoo Life, il raconte : « Avant d'en finir avec mon article, le Dr Kohiyar, psychiatre rénommé et respecté à Bombay, mérite une mention spéciale au regard de l’histoire du tatouage en Inde. Le bon docteur tatoue professionnellement sous le pseudo ‘‘Tattoo Jangoo’’ depuis le début des années 70. Tous les jours ouvrables, à 17h, il ferme son cabinet médical et le transforme en studio de tatouage. Pour moi, Jangoo a toujours été le Dr. Jekyll & Mr. Hyde du monde du tatouage.. FELIX LEU »

Hommage rendu à Jangoo par Anil Gupta Je dois au Dr. Kohiyar toute ma gratitude, car il fut l’un des acteurs primordiaux de mon évolution, en tant qu’artiste - tatoueur. Je me souviens parfaitement de ma première rencontre avec le Dr Kohiyar vers 1981-1982. J'étais incertain et ignorant de ce que je devais faire, au mieux. Selon son humeur j’appelais le Dr Kohiyar parfois «Doc» parfois «Jangoo». Son paternalisme et sa pédagogie étaient non seulement une source d’encouragement, mais également une source d’inspiration dans ce nouveau défi : l’exaltant apprentissage du tatouage. Sans l’ouverture d’esprit et la générosité de Jangoo, je n’aurais jamais été qu’un tatoueur du week-end. Au début je gagnais 25 Roupies par journée de travail, et j’étais aux anges lorsqu’il m’arrivait de gagner un monstrueux 50 roupies pour un week-end complet de travail. Cela me permettait d'acheter des livres d'art d'occasion, d’aller prendre un bon déjeuner et d’aller me faire un film au cinéma, principalement des films européens ou américains. C’est ainsi que pendant quelques années, jeune étudiant aux Beaux-Arts, et en difficulté financière, je gagnais mon argent de poche. Je me considère chanceux d’avoir été initié par le docteur Kohiyar. Pour le novice que j’étais, le tatouage était une notion vague et le vocabulaire un peu ésotérique. L’humour joyeux et plein d’esprit de Jangoo m’a permis de ne pas m’enliser dans la masse d’informations que je devais fréquemment affronter. J'étais fasciné et intimidé par le nombre de missions que l’on me demandait de gérer, lors de la création du dessin mais aussi avant - pendant et après l’exécution du tatouage. Grâce aux encouragements et conseils avisés de Jangoo, j’ai pu rapidement exploiter mes compétences artistiques et manuelles. Cela faisait un peu plus de six mois que je travaillais avec lui et que j’évoquais très souvent mon penchant pour la peinture à l’huile que je ne pratiquais pas faute d’argent. J'étais très réticent à demander à mon père de l'aide pour mes projets personnels (ça c'est une autre histoire). Un beau jour, en arrivant au travail, un énorme paquet de papier brun m'attendait. Jangoo me souriait et il me dit: «Aujourd'hui, tu peindras». C'était ma première peinture à l'huile au couteau. Ma dernière visite chez le Dr. Kohiyar a eu lieu en 2017. Alors que j’étreignais ce vieil homme fragile et faible, j'ai eu le sentiment étrange que c'était sans doute notre dernière rencontre. J'ai été stupéfait de voir cette peinture à l'huile toujours accrochée dans son salon. Ce fut un effort colossal pour gérer ce sentiment de bonheur alors que j’avais la voix larmoyante. L’amour, le respect, l’engagement et le sérieux que cet homme a incarné transcende tout ce que ma propre famille ne m’a jamais offert. À la fin de la rencontre, je quittais les lieux en compagnie de Sameer et Neelam qui avaient bien capté mes émotions, ce qui rajoutait à cette expérience émotive et très personnelle. Alors que je quittais l’appartement de Jangoo, ressentant des remords et le sentiment d’une grande perte, je fus submergé par une euphorie vieille de plusieurs décennies et par la conscience de l’énorme contribution du Dr. Kohiyar dans mon évolution artistique.

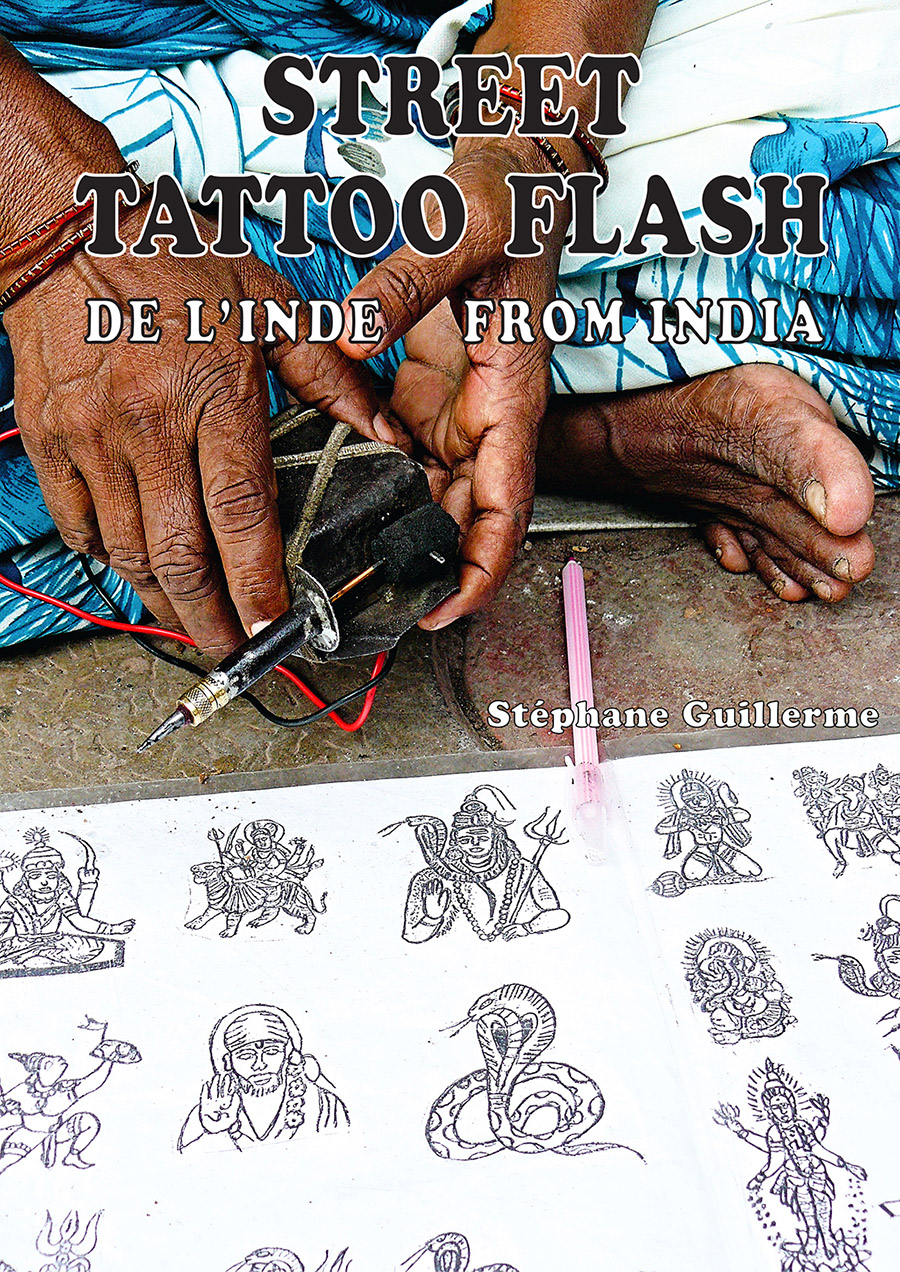

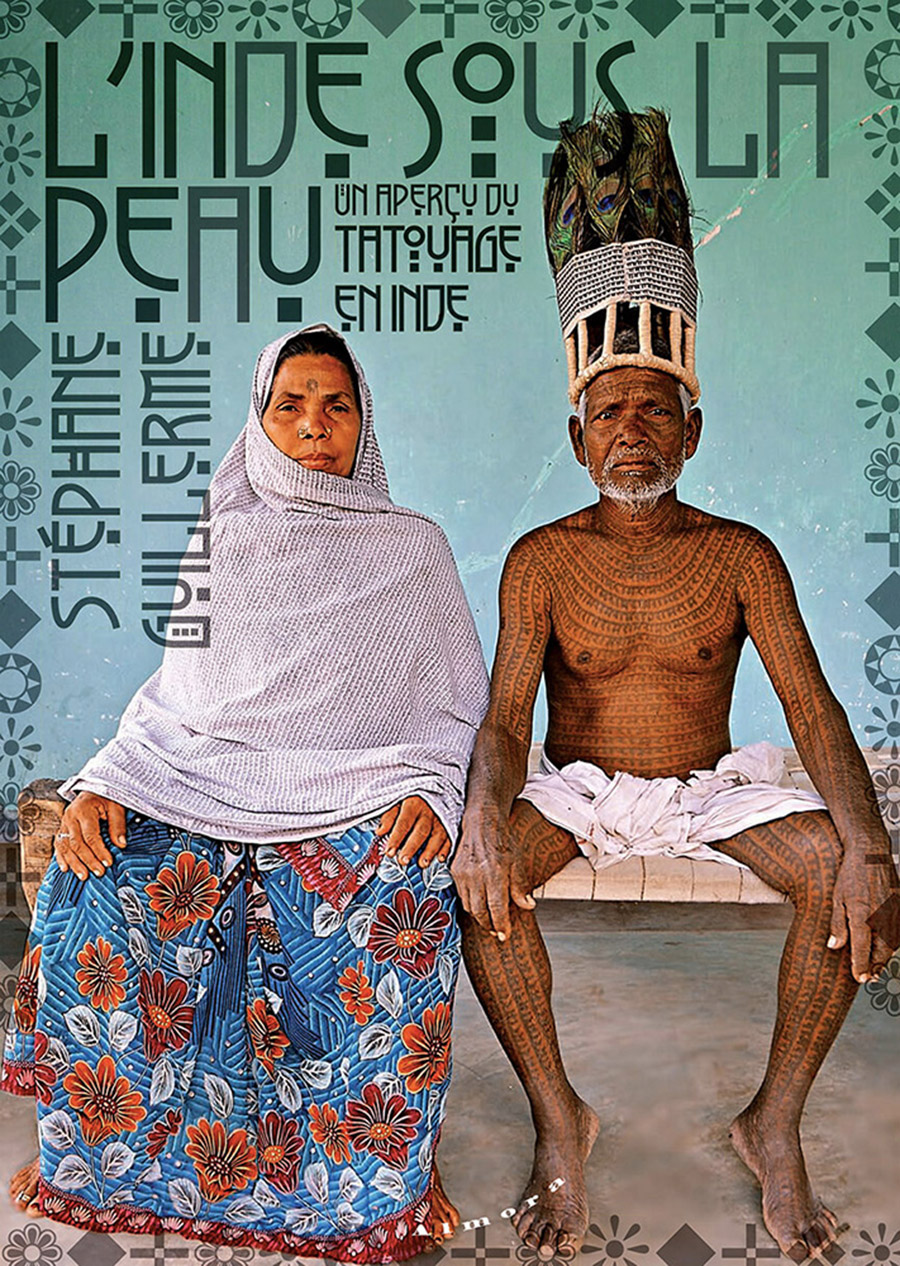

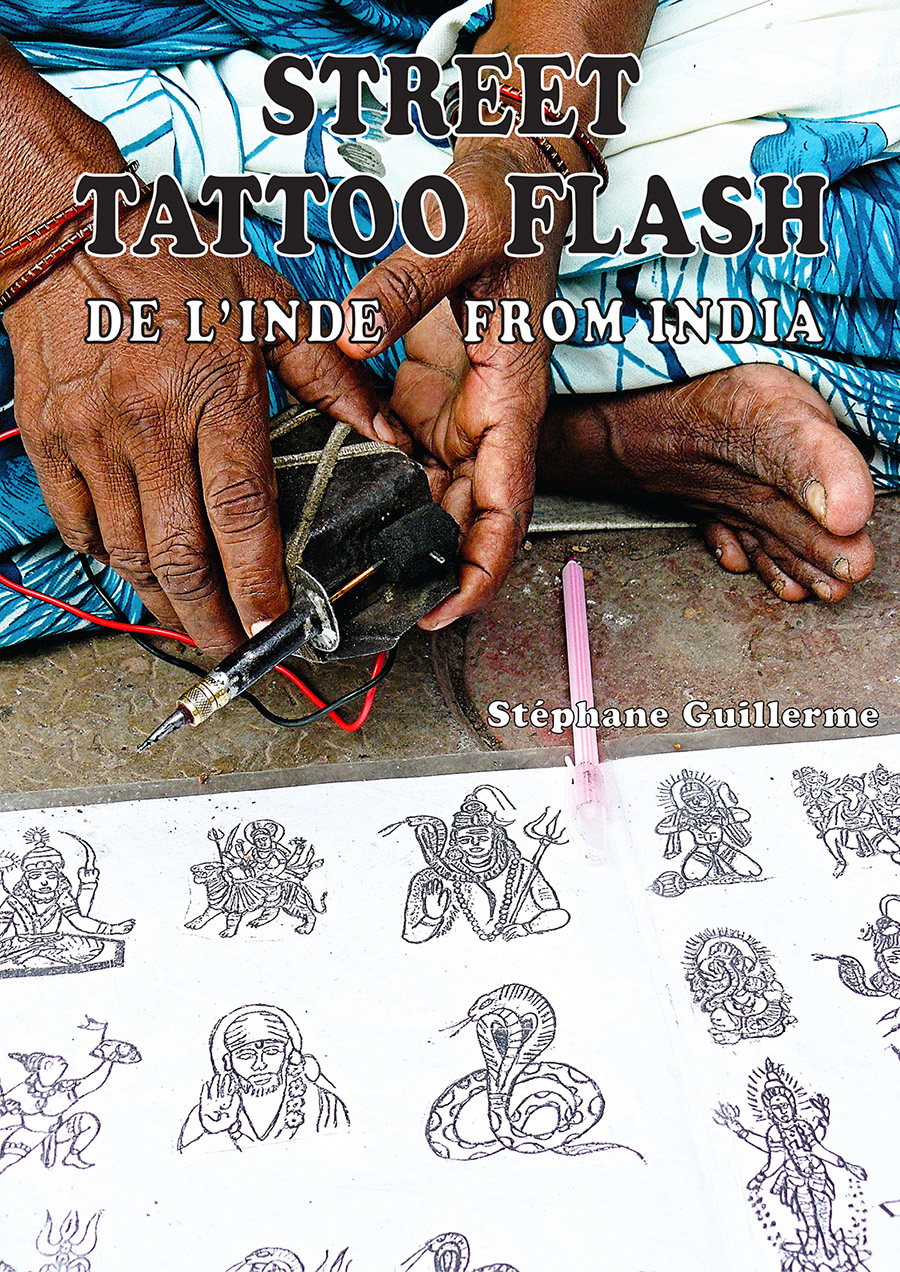

Trois livres pour aller un peu plus loin: «L’Inde sous la peau» et « Street Tattoo Flash de l'Inde » de Stéphane Guillerme, et «Felix Leu» de Loretta Leu (En anglais chez SeedPress)

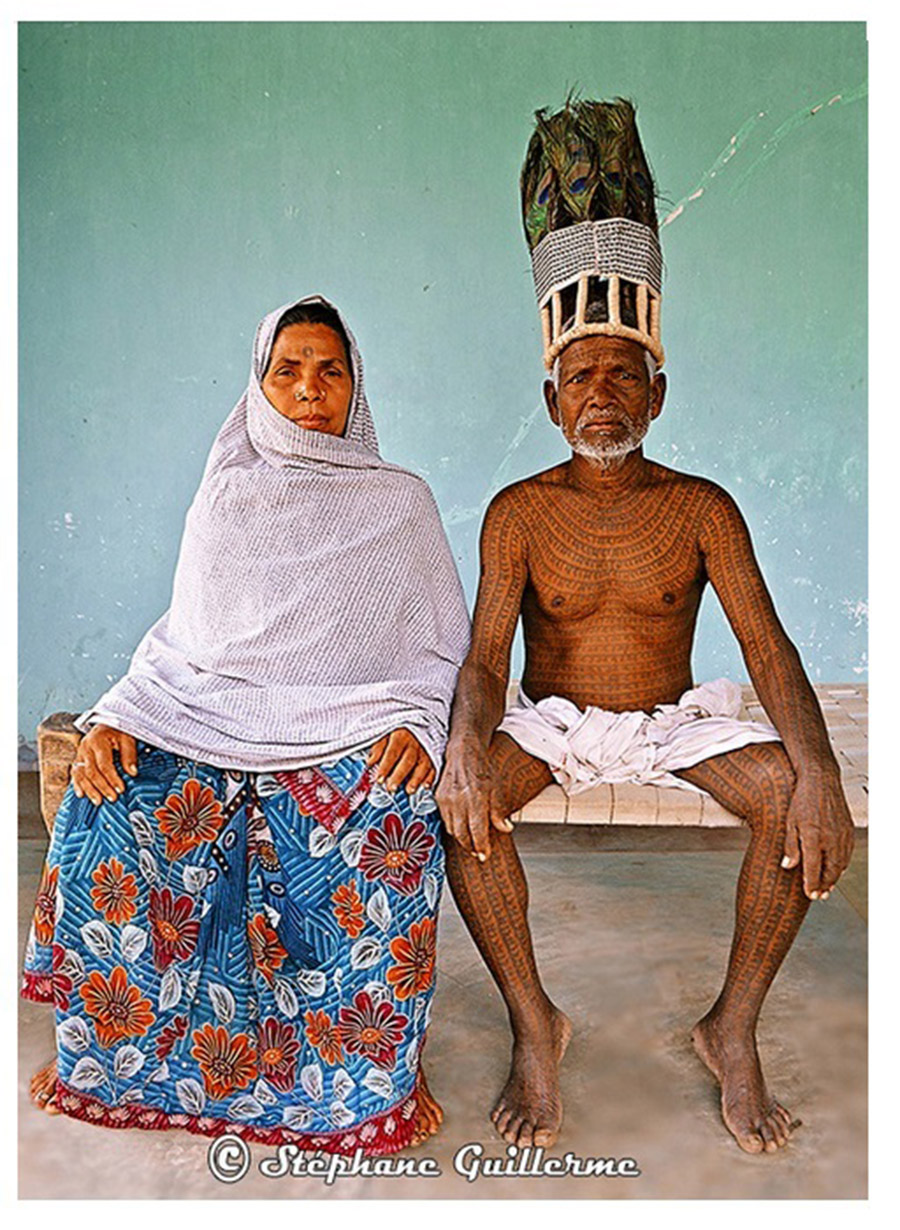

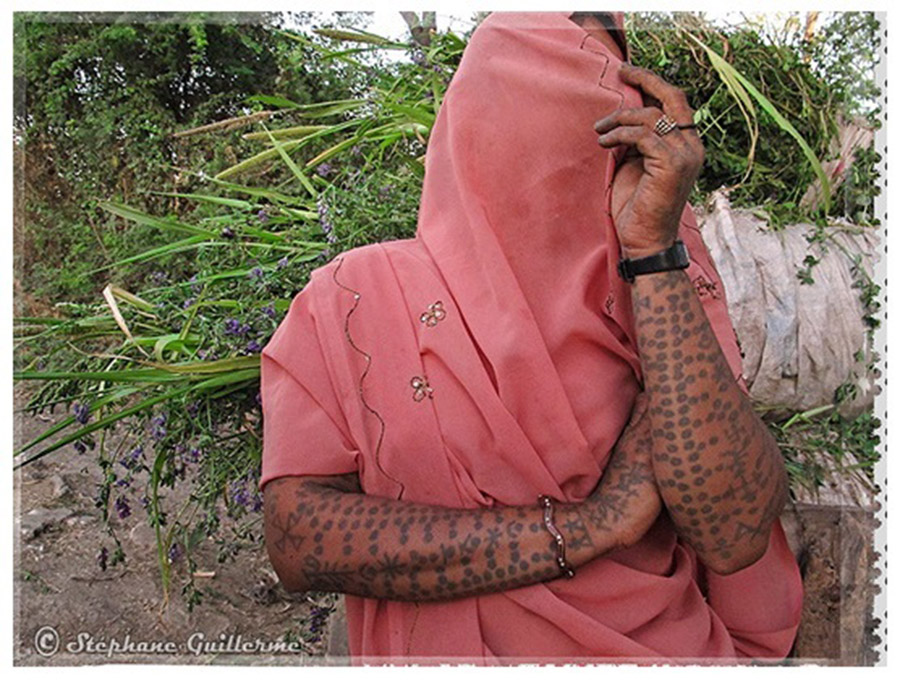

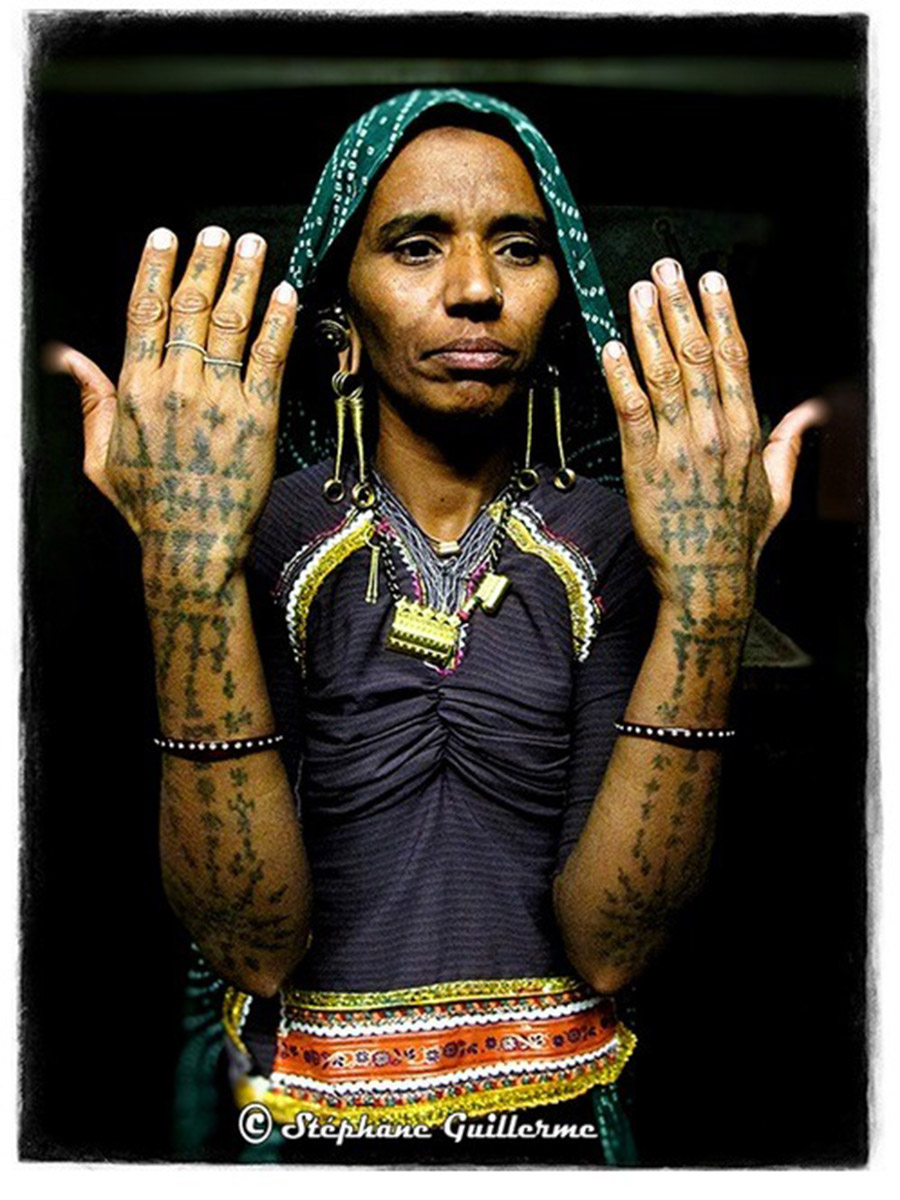

Photos des livres de Stephane Guillerme « L’inde sous la peau » et « Street tattoo flash de l’inde »