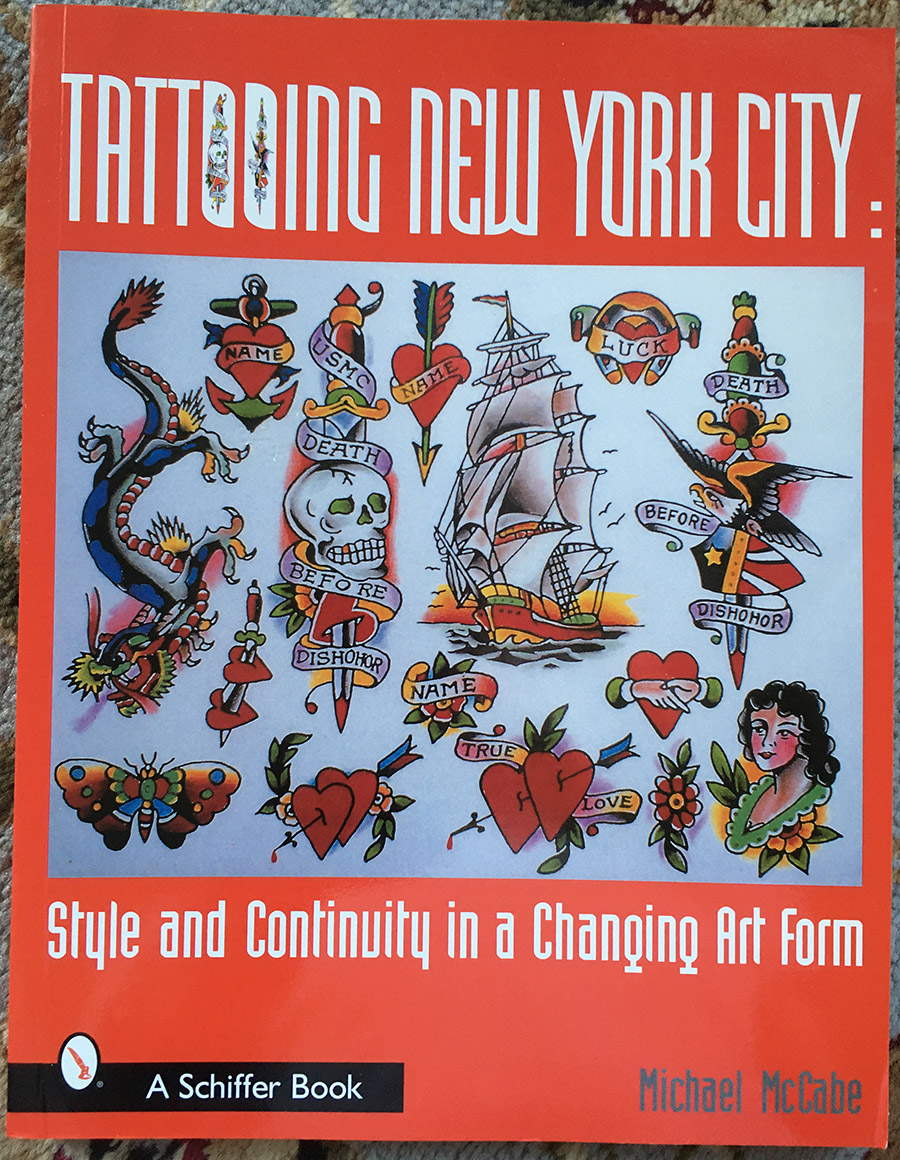

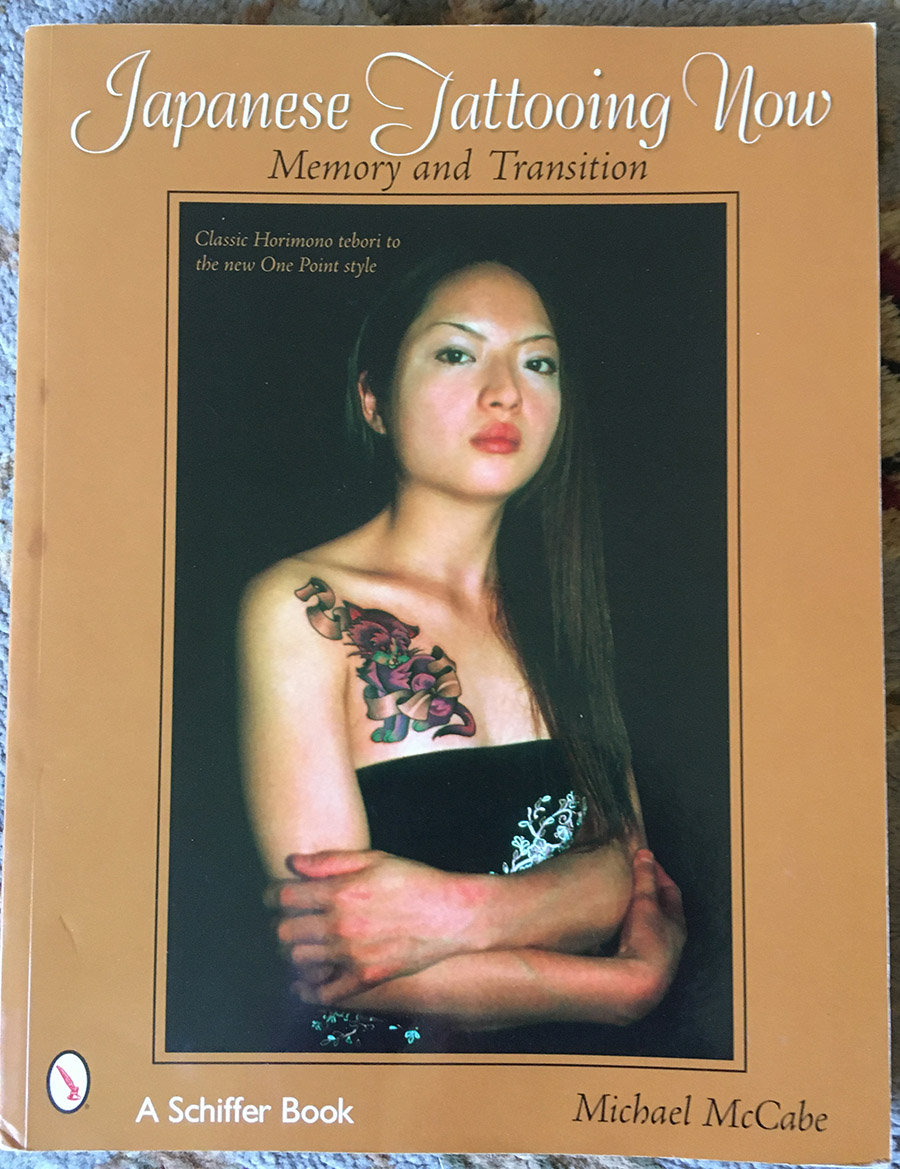

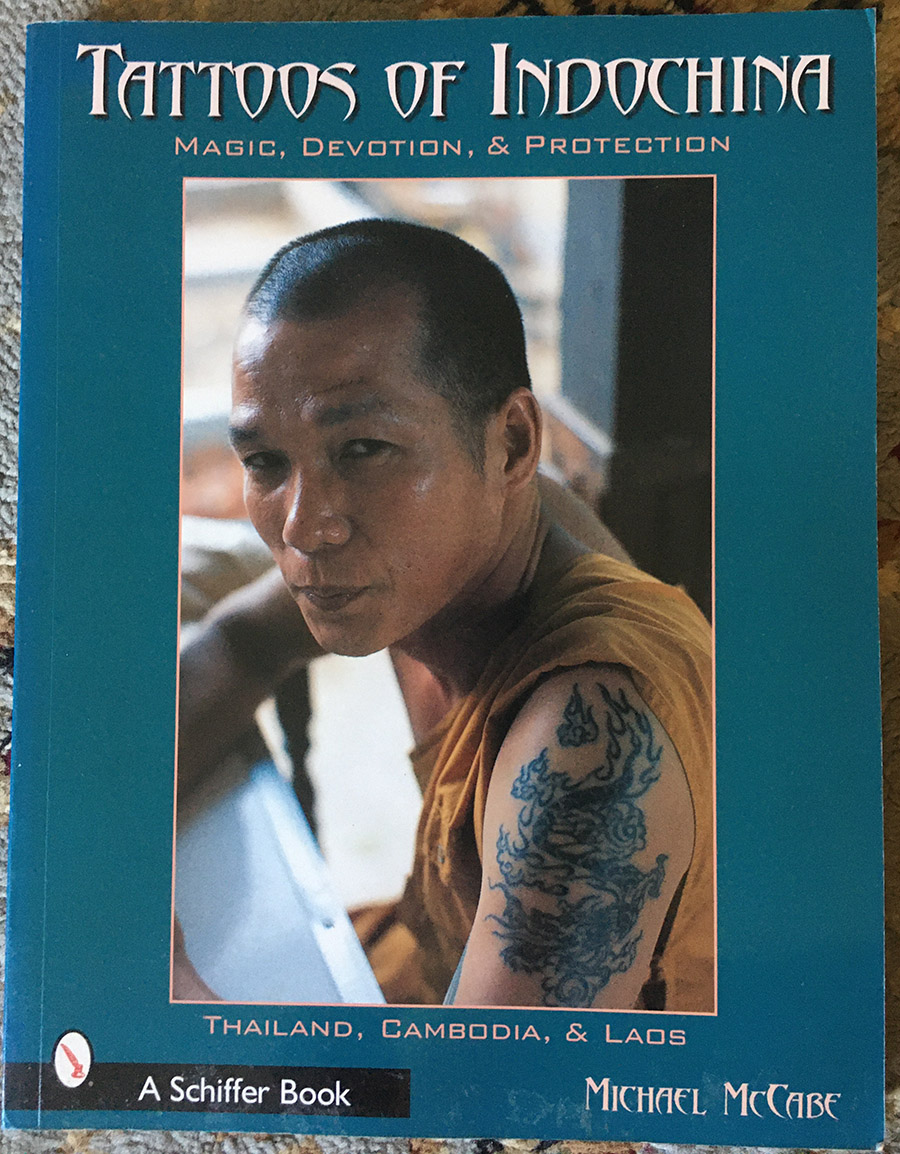

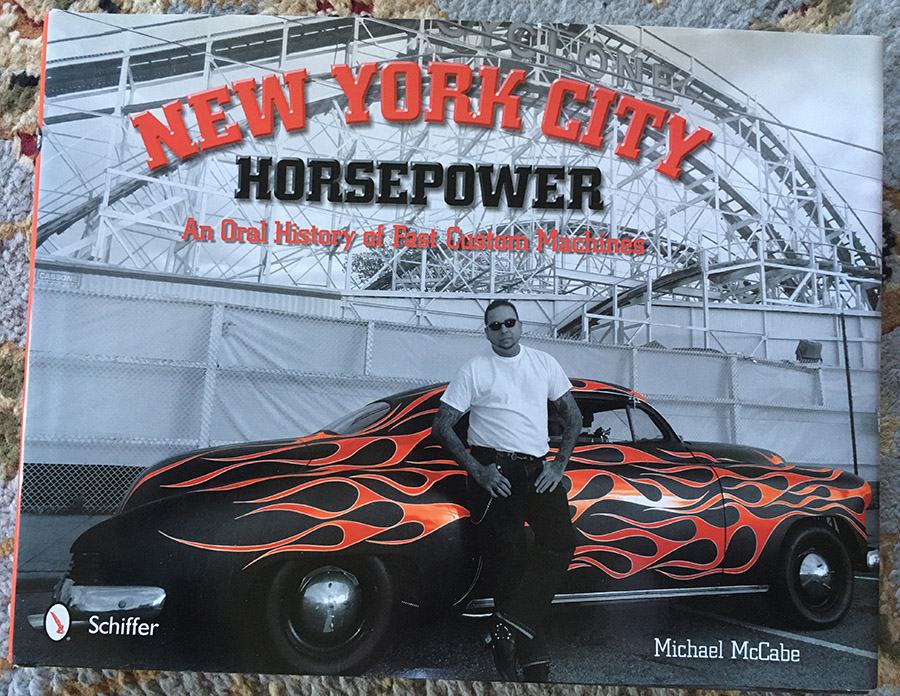

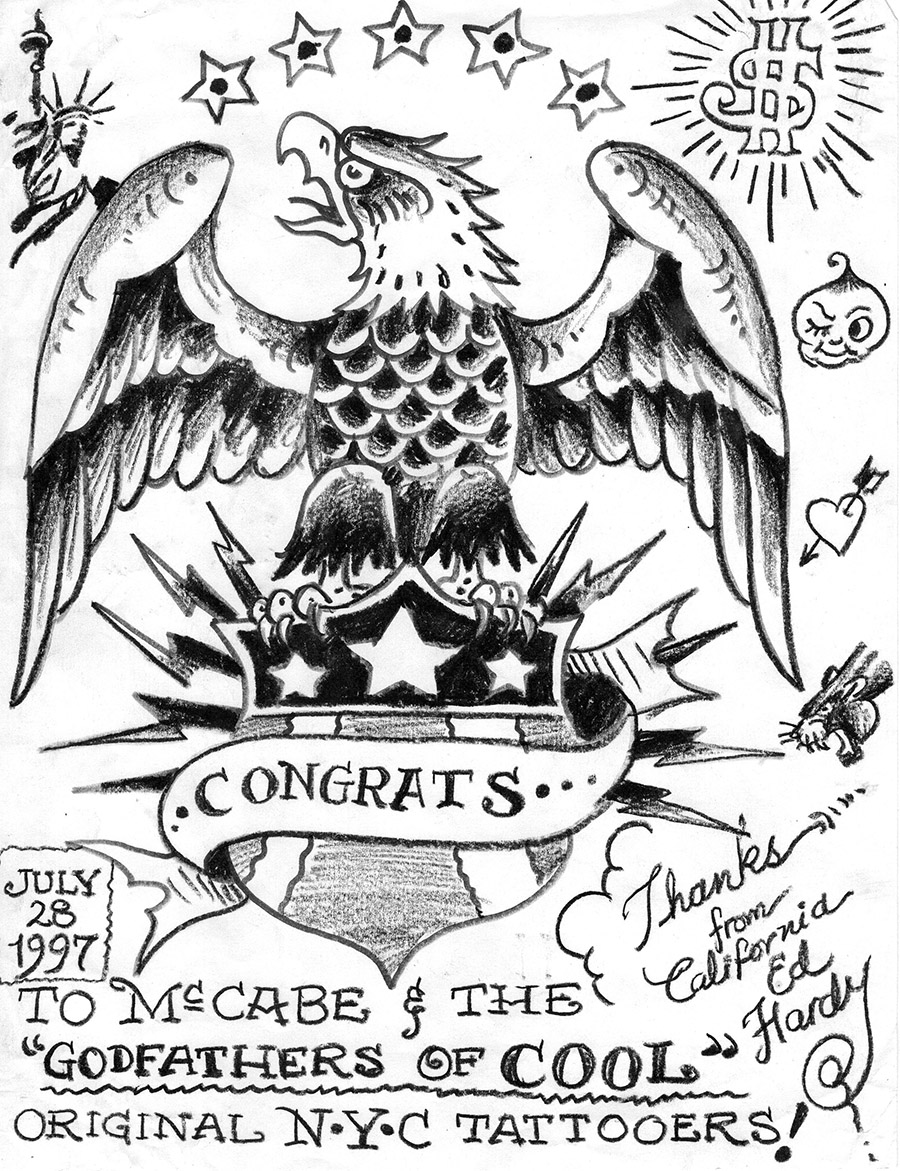

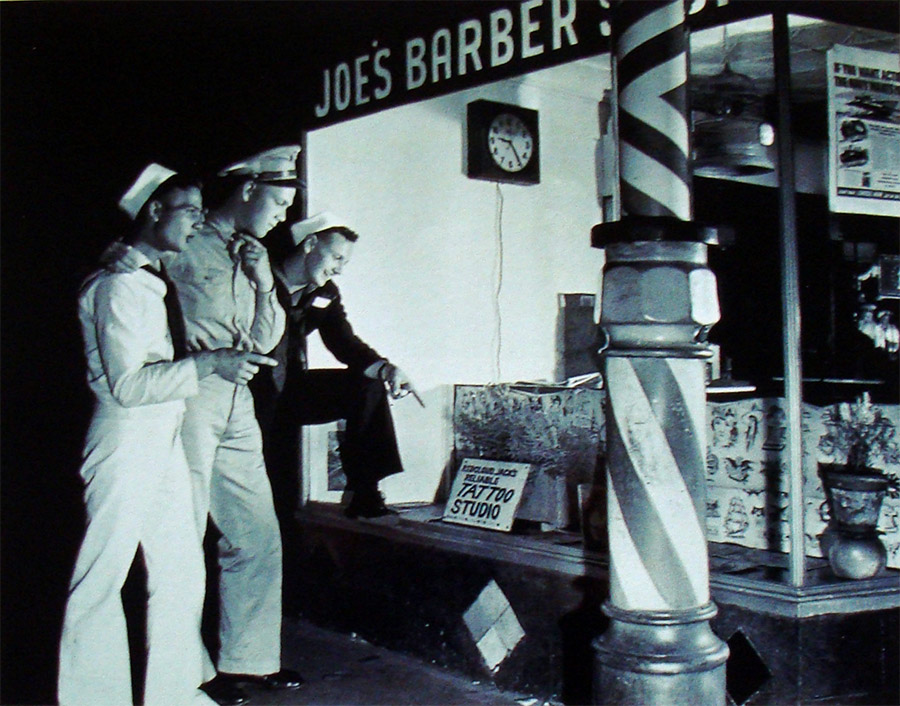

La relation entre le tatouage et les autorités n’a pas toujours été un long fleuve tranquille aux Etats-Unis. En 1961, il est même interdit pour des raisons sanitaires à New-York, une interdiction qui durera une trentaine d’années. Avant d’être un universitaire reconnu pour ses recherches sur le tatouage - au Japon, en Thaïlande et aux Etats-Unis qu’il poursuit toujours aujourd’hui- qui ont fait l’objet de nombreuses publications, Mike Mc Cabe a d’abord été tatoueur. Comme une poignée d’autres rebelles, il faisait partie de ceux qui ont bravé l’interdiction d’exercer à New-York et nous raconte à quoi ressemblait la vie d’un tatoueur hors la loi dans les années 80.

Quand le tatouage a été interdit à New York en 1961, comment les tatoueurs ont-ils réagi ?

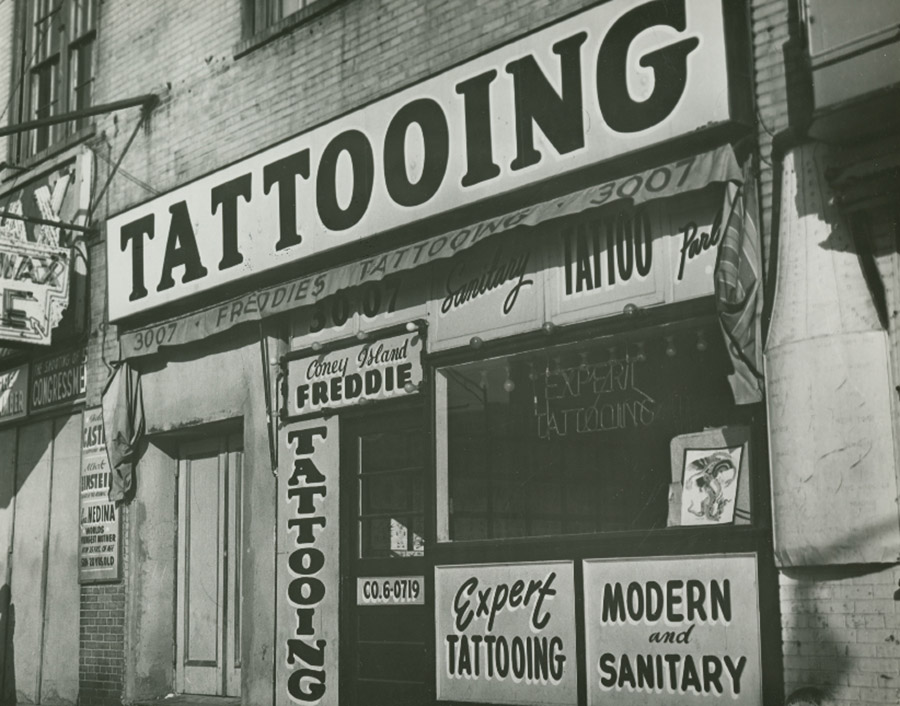

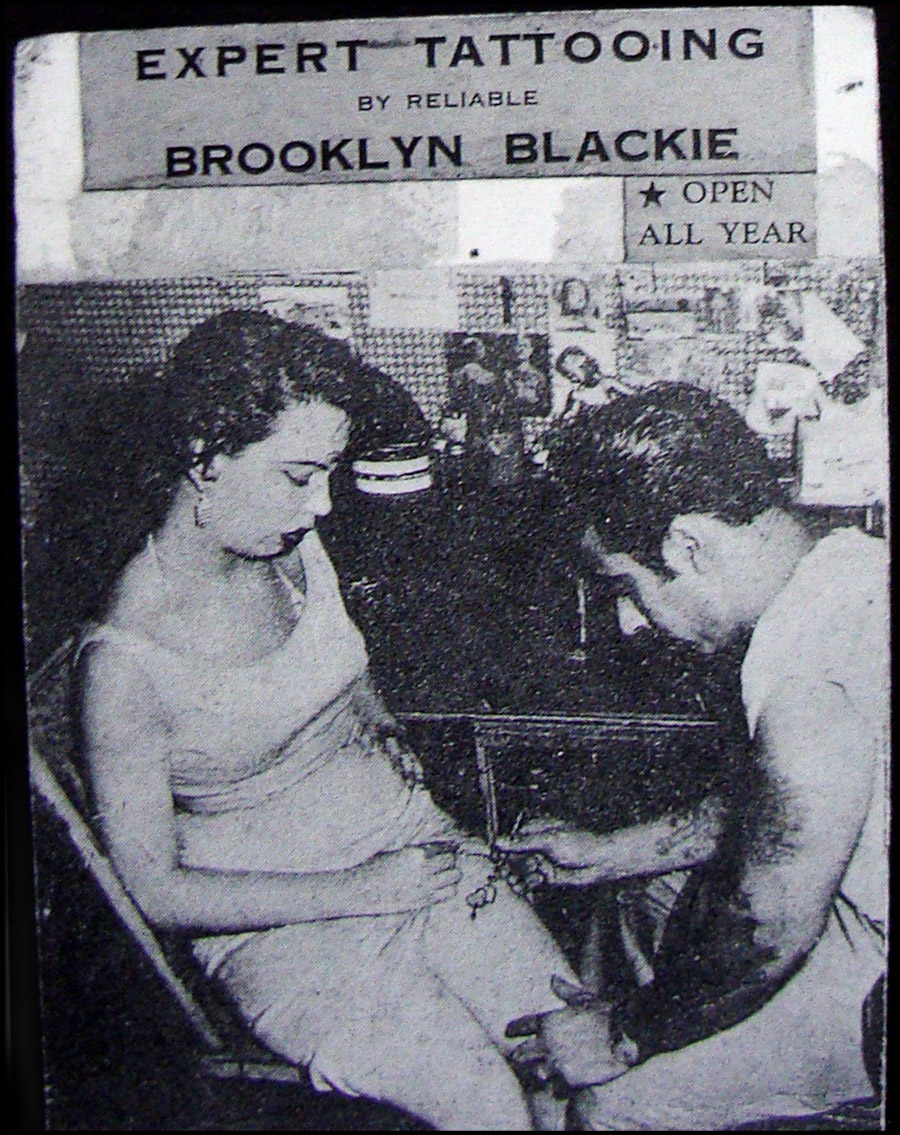

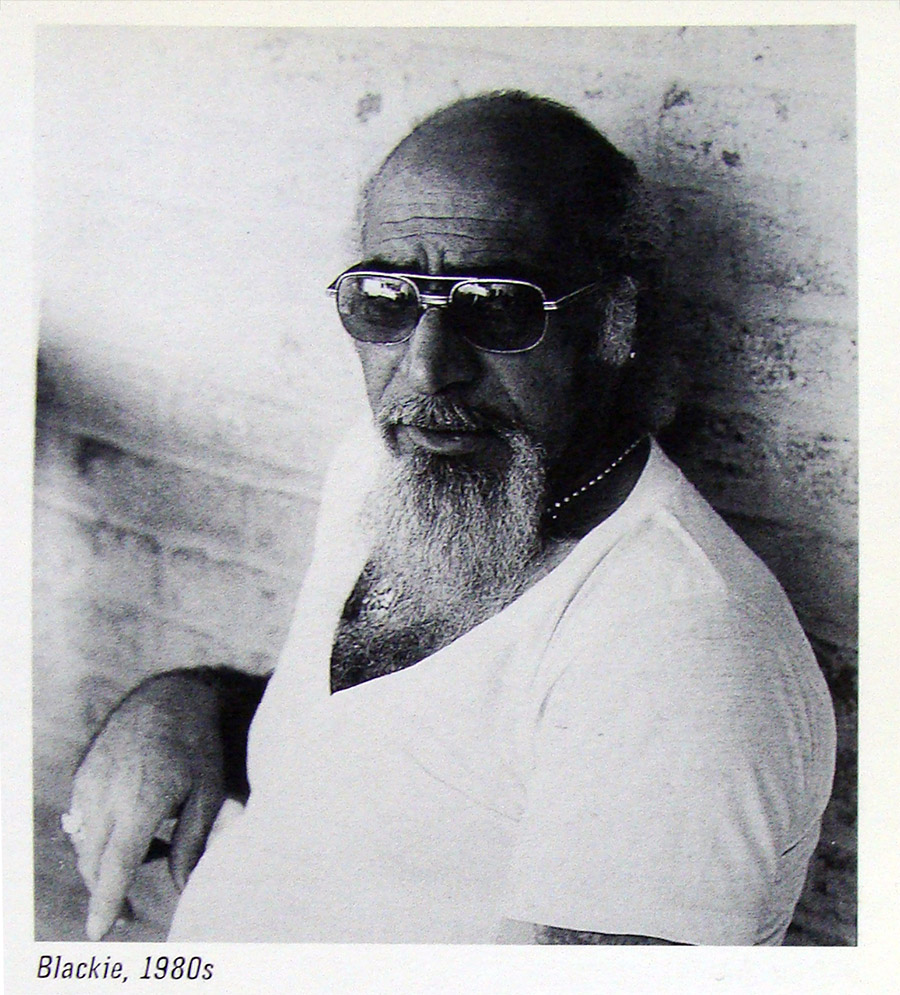

A cette époque il y avait seulement une douzaine de tatoueurs ayant des studios et ils ont tous du développer des stratégies différentes pour faire face à cette situation. Tony D’Annessa et Tony “The Pirate » Cambria, ainsi que Dominic Chance tatouaient à l’ouest de la 48e rue. D’Annessa a fermé son studio et s’est réinstallé à l’arrière d’un magasin quelques mètres plus loin. Il avait un procédé très ingénieux qui consistait à utiliser un store sur lequel on pouvait voir une fois déroulé les motifs de tatouage qu’il avait dessiné et proposait à ses clients. Le store pouvait très facilement s’enrouler si les flics se pointaient. Tony “The Pirate” Cambria est parti dans le New Jersey voisin, Brooklyn Blackie a fermé son shop sur Coney Island pour partir dans le nord de l’état, Stanley et Walter Moskowitz qui avaient l’habitude de travailler avec leur père Willie dans le Bowery sont partis à Copiague sur Long Island.

De quelle façon cette interdiction a-t-elle formé la scène new yorkaise ?

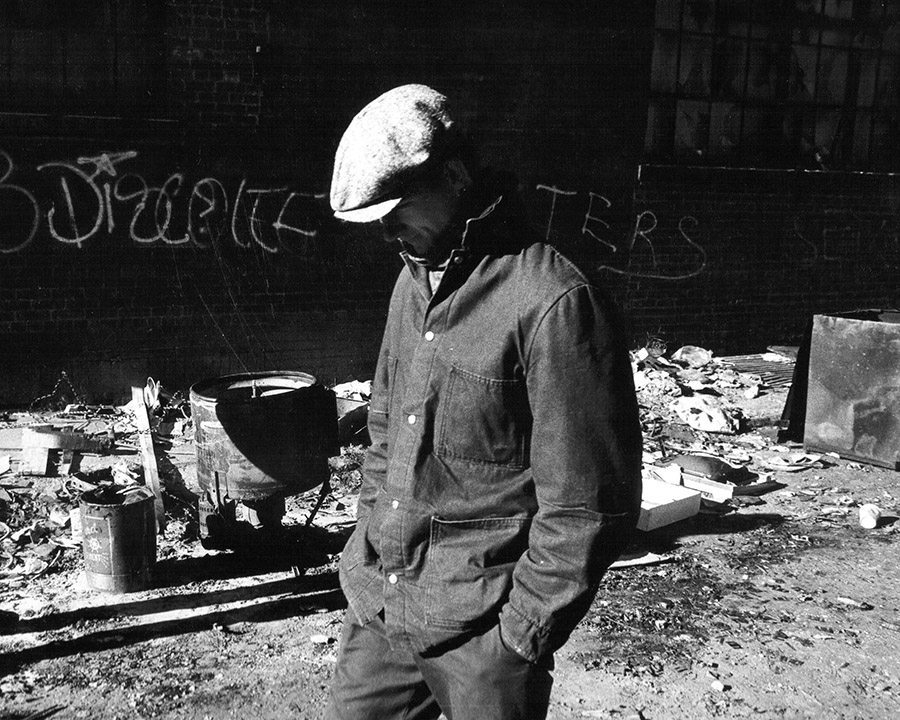

C’est devenu une forme d’art « underground » à New York, cette interdiction a forcé le tatouage à adopter une identité souterraine. Elle a ainsi renforcé de nombreux stéréotypes négatifs à son sujet et en particulier l’idée que se faire tatouer était quelque chose de mauvais. Elle a, en contrepartie, apporté un sentiment de danger, d’être hors la loi, rendant le processus encore plus hors la loi ; jusqu’à la levée de l’interdiction en 1997.

A quoi cela ressemblait-t-il de tatouer dans les années 80 ?

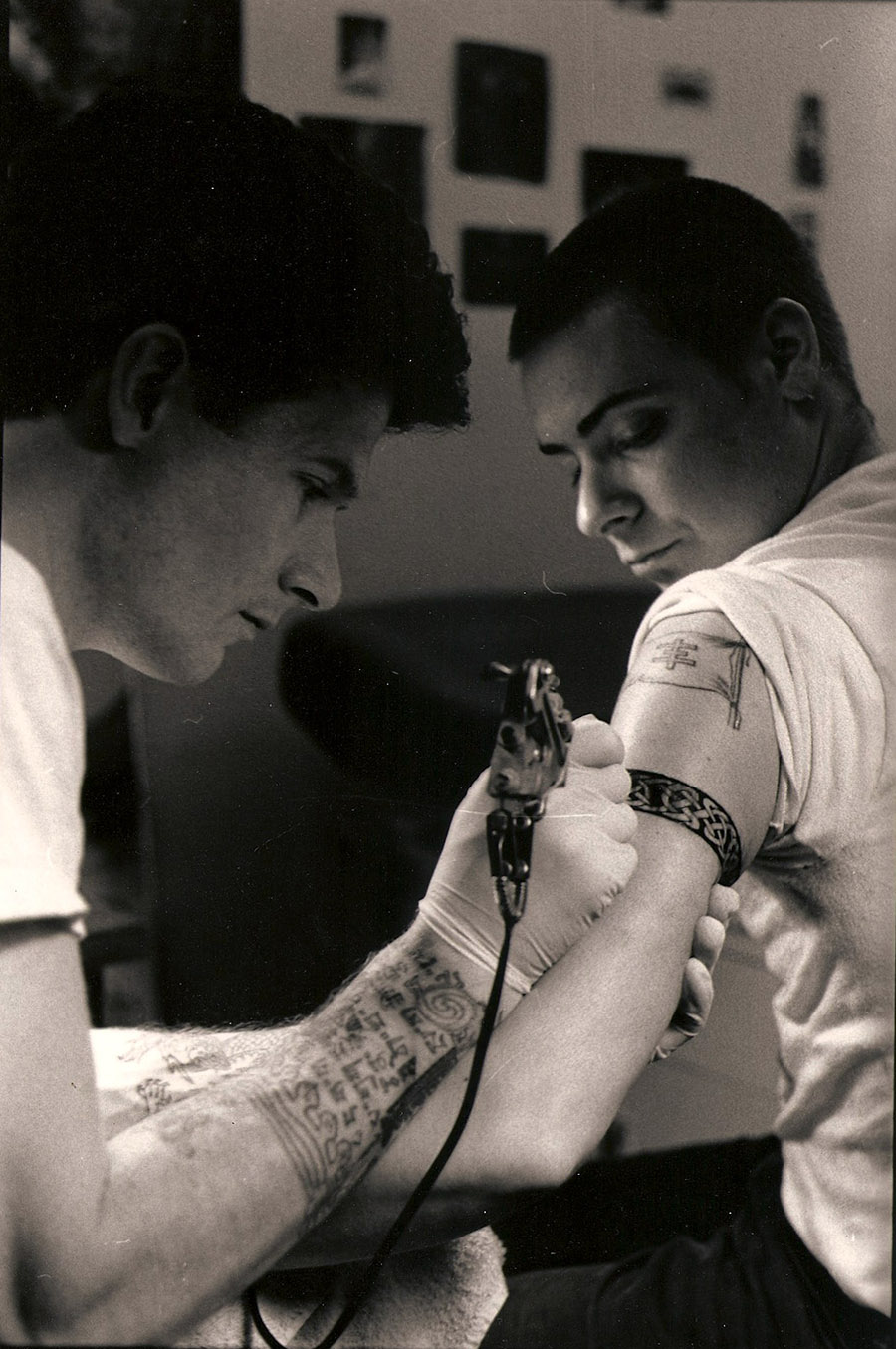

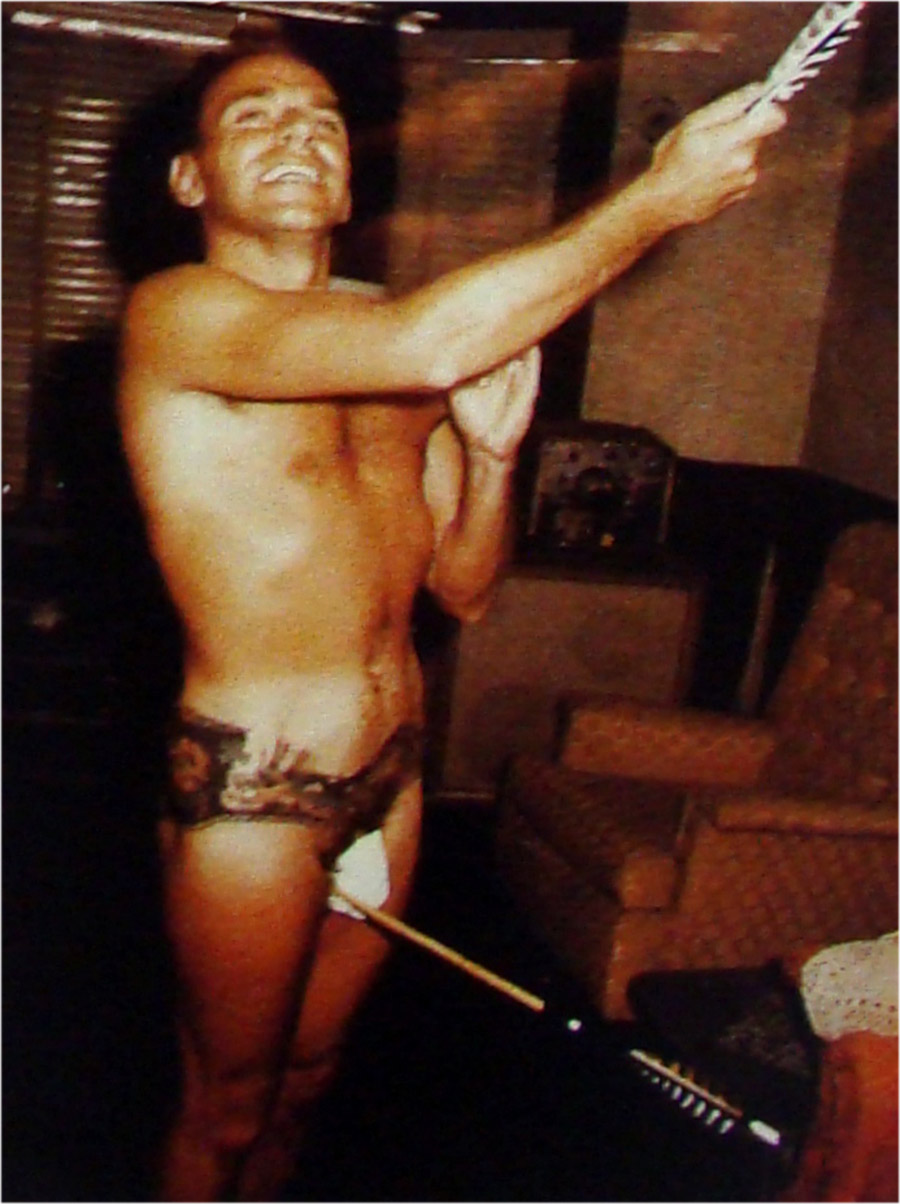

En tant qu’artiste je n’en avais rien à faire que le tatouage soit illégal. Le tatouage est une forme d’art et je suis un artiste. J’ai commencé mon apprentissage avec Richard Tyler en 1980. Tatouer était très compliqué. Il était alors impossible d’acheter le moindre équipement. Il fallait faire ses propre aiguilles, mélanger soi-même ses pigments pour faire ses encres… Cela ne m’a pas empêché de toujours travailler de façon totalement stérile. Le tatouage impliquait très peu de personnes à l’époque et les noms des tatoueurs se transmettaient par le bouche à oreille. Ils avaient des cartes de visite avec leur numéro de téléphone inscrit dessus, mais sans aucune adresse. Il fallait appeler pour prendre rendez-vous. De bons tatouages faisait la réputation d’un tatoueur, comme aujourd’hui. Mais dans les années 70, 80 et 90, il y avait très peu d’informations disponibles et les clients avaient peu d’éducation pour faire la différence entre un bon et un mauvais tatouage, ils pouvaient s’en remettre qu’à ses seules qualités graphiques.

Des tatoueurs ont-ils été arrêtés pendant cette période ?

Je ne pense pas. Pas en tout cas pendant que je travaillais, j’ai arrêté au début des années 90. Certains de mes clients étaient des pompiers gradés et des inspecteurs de police. Ils portaient des armes avec eux, ils venaient au studio, se délestaient de leurs flingues et se faisaient tatouer. Plusieurs fois des clients sont devenus nerveux quand ils se pointaient. Mais en fin de compte, on riait tous de cette situation.

La fin des années 70 et le début des années 80 est aussi une période très créative avec une nouvelle génération de personnes éduquée artistiquement qui s’intéresse au medium. Quelle influence ont-ils eu ?

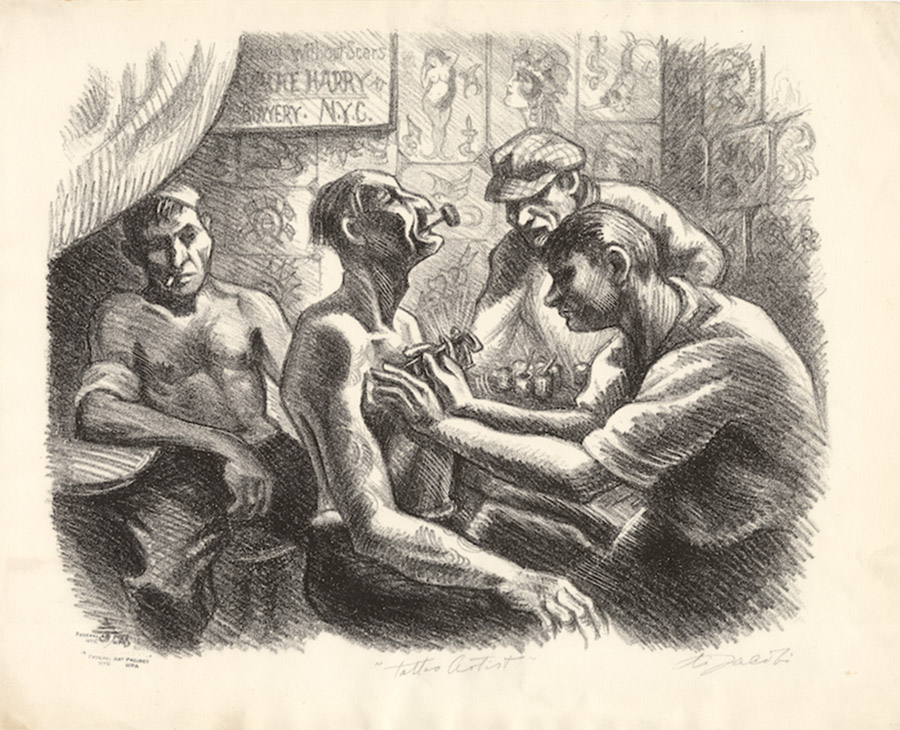

La critique d’art Marcia Tucker a écrit un article sans précédent dans le magazine ARTFORUM en Mai 1981 intitulé : Tattoo, dans lequel elle présentait le tatouage comme une forme d’art. Cet article mentionnait Ruth Marten, Jamie Summers et Mike Bakaty, il a encouragé les artistes à explorer la discipline et à se faire tatouer, comme Jamie Summers dont le style consistait à créer des images spirituelles abstraites. Ruth elle-même a tatoué dans son loft de Manhattan. Sa clientèle se composait essentiellement d’une population d’artistes fauchés. Mike, qui avait un background artistique, tatouait lui aussi dans son loft situé entre le Bowery et Houston streets. Sa clientèle était variée et venait des milieux de l’art, de la musique et de la moto. L’artiste folk légendaire Tom de Vita recevait une clientèle plus dure dans son studio situé sur la 4e rue. Celle de Tony Polito était pendant ce temps plus traditionnelle à Crown Heights, sur Brooklyn.

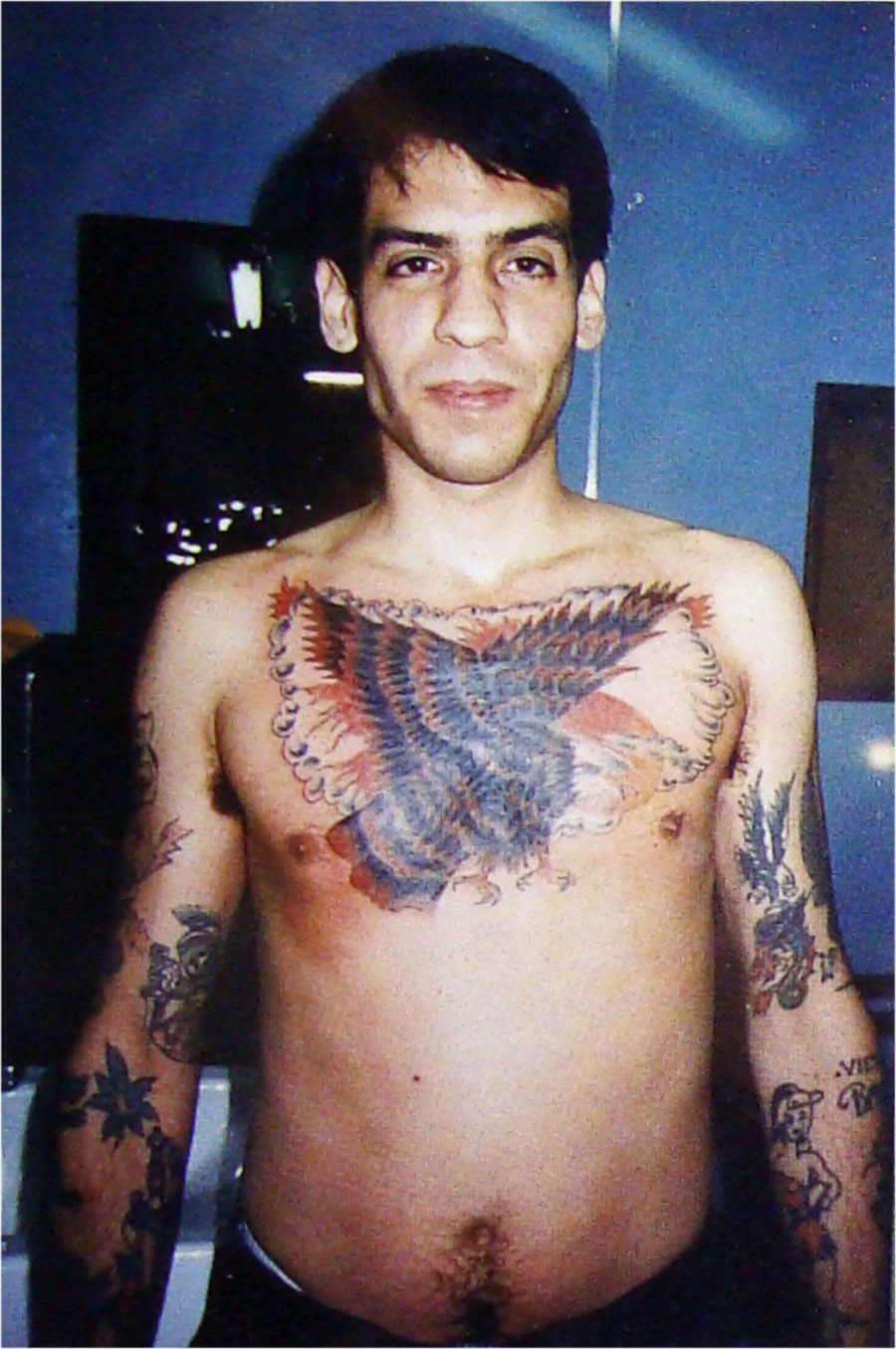

Qui se faisait tatoué dans les années 80 ?

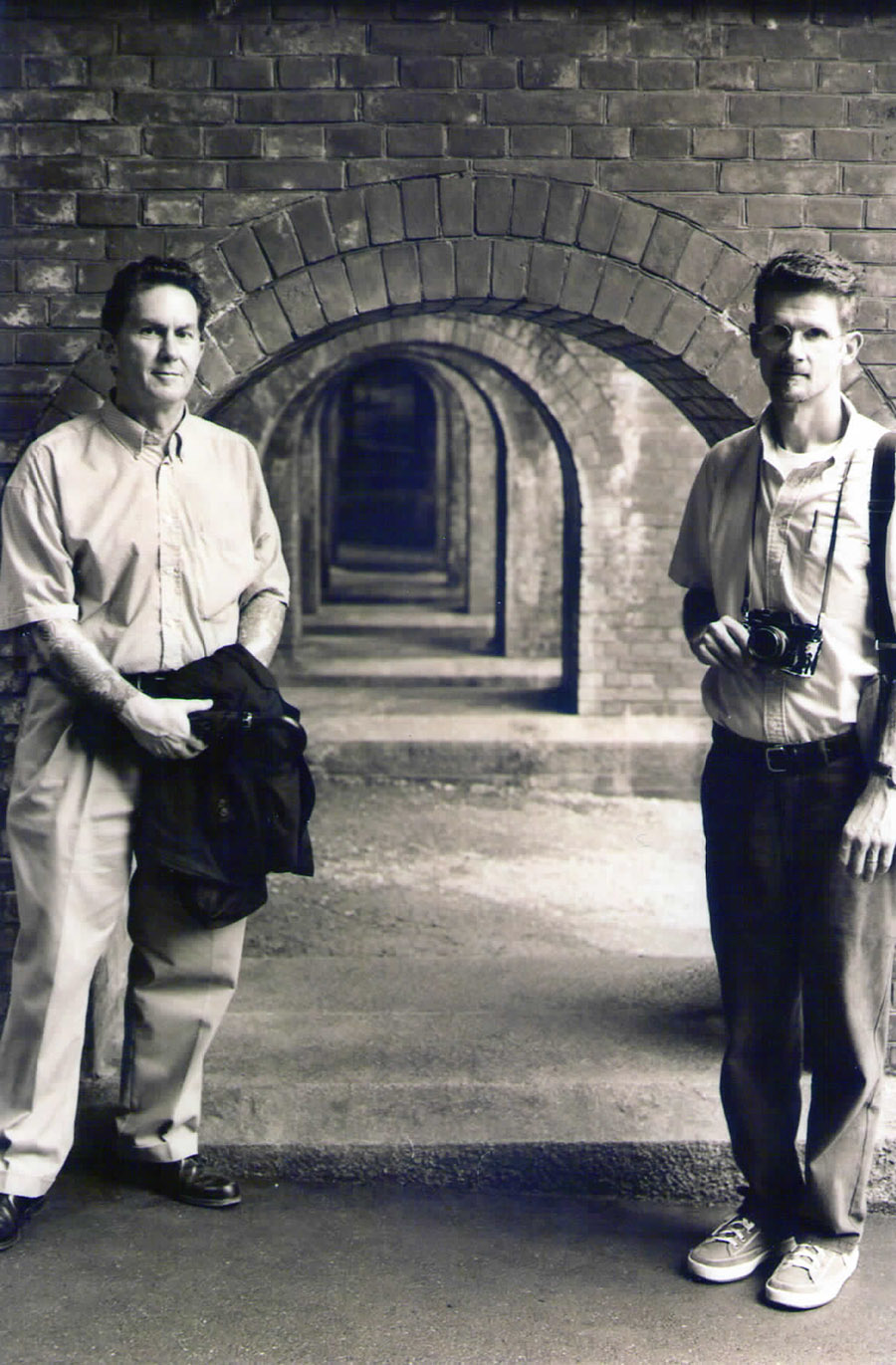

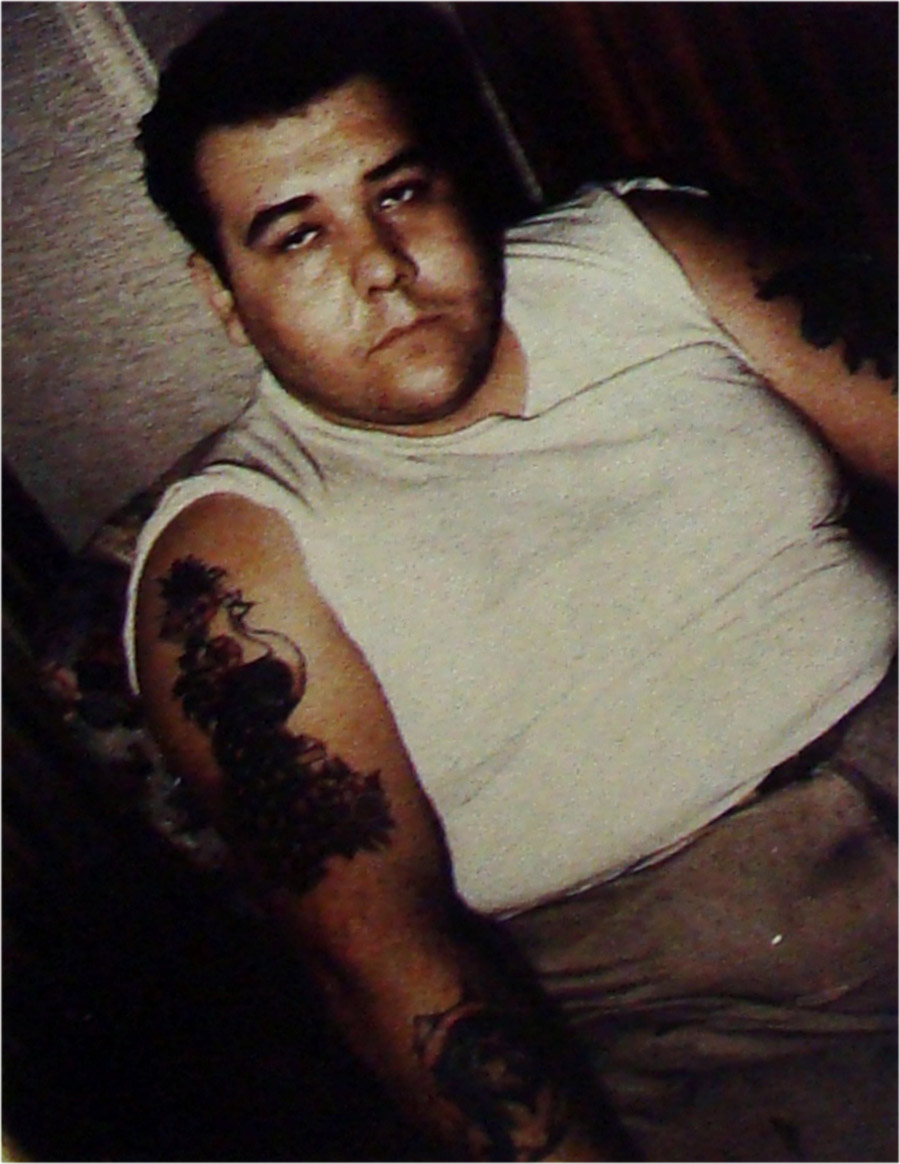

Les punk-rockers qui vivaient dans le sud de Manhattan et la scène rock’n’roll. Bob Roberts, qui travaille maintenant à Los Angeles s’est bâti une réputation en devant le tatoueur des musiciens qui appartenaient à cette scène downtown. Il tatouait illégalement au-dessus de cette pizzeria située au croisement de la 23e rue et de la 3e avenue. Mike Perfetto, à Brooklyn, a lui aussi tatoué beaucoup de musiciens, mais ceux-là issus de la scène hardcore qui explosait à l’époque. Et puis les gangs ont toujours utilisé le tatouage comme une marque d’identification et de loyauté. Pete Giaquinto tatouait à Ozone Park, dans le Queens, Angelo Scotto dans le Bronx et moi j’avais une clientèle d’artistes que je recevais dans mon studio situé dans le Bowery. Comme Cat, une Française qui faisait des motifs tribal abstraits et avec qui j’ai partagé mon studio.

Malgré cette illégalité la communauté s’est organisée et se réunissait au sein de la très confidentielle Tattoo Society. A quoi correspondait-elle ?

Dans les années 80, Clayton Patterson, artiste et documentariste, organisait un petit événement mensuel qu’il a appelé la « Tattoo Society ». Ces rendez-vous avaient lieu à la Sixth Sense Gallery située entre l’est de la 6e rue et l’Avenue A. Ces réunions informelles créaient un espace sûr pour les passionnés. Tous les mois entre 15 et 20 personnes se rencontraient, montraient leurs tatouages, buvaient du vin et de la bière. C’était une atmosphère très encourageante et tout le monde pouvait ainsi échanger sur cette passion.

En 1997, la ville lève cette interdiction, quelle a été sa motivation ?

La ville a réalisé que c’était une façon responsable de dealer avec la situation, elle a réalisé que le tatouage n’avait pas disparu. Cette levée de l’interdiction a fait l’objet d’un long processus de tractation. Pendant un an, la ville a sollicité l’opinion des tatoueurs sur la meilleure façon de légaliser la pratique. Ils ont été invités à participer à des réunions organisées à la mairie avec les départements d’hygiène, et la ville a finalement établi une charte sur la stérilisation la plus appropriée. Les tatoueurs ont dû ensuite suivre une formation et passer un test afin d’obtenir leur licence pour tatouer. Cela a eu pour effet de professionnaliser le tatouage.

Certaines personnes ont tendance à romantiser cette période d’illégalité, qu’en pensez-vous ?

Je suppose que certaines personnes le font. Cela rendait ce processus du tatouage encore plus nécessaire, encore plus vital. En enfreignant la loi les gens défiaient les normes culturelles occidentales en se faisant tatouer à New York.