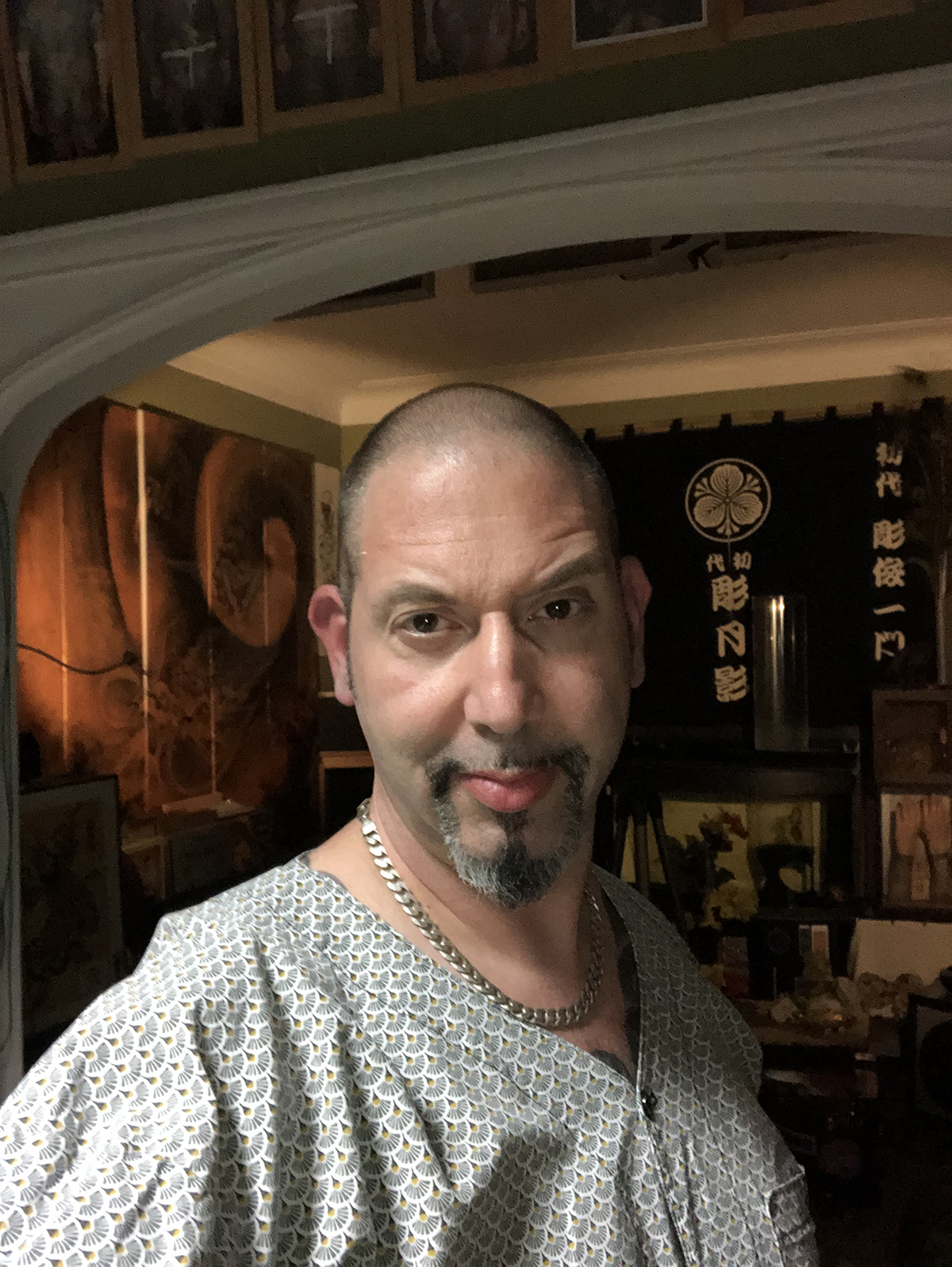

Horitsukikage I (aka Shad) est aujourd’hui un des grands spécialistes du tatouage japonais en Europe, style auquel il se consacre exclusivement depuis 2000. Ces dernières années, sa passion l’a amené tout naturellement à se lancer dans l’apprentissage de la technique traditionnelle du tatouage à la main auprès d’un des maîtres les plus respectés au Japon, entrant du même coup dans la famille d’Horitoshi 1.

Comment s’est passée cette entrée dans la famille Horitoshi en 2016 ?

J’ai toujours voulu apprendre la technique à la main mais je n’avais jamais osé demander. Pourtant, en 2013, j’ai demandé à Horitoshi I (tatoueur à Tokyo, ndlr) s’il pouvait me former au tebori (technique traditionnelle japonaise du tatouage à la main, ndlr). À ma grande surprise il a accepté. J’ai donc commencé l’année suivante, un enseignement effectué dans le cadre d’une « école » appelée bokushinkan et créée par Horitoshi. Ce n’est pas un processus classique comme l’ont expérimenté les autres membres de la famille mais plutôt une sorte mise en bouche : pendant trois ans tu prends la température et tu regardes, afin de savoir si tu veux poursuivre vers un véritable apprentissage. Il ne faut pas espérer une relation dans laquelle on te dit ce qu’il faut faire et ne pas faire, ça ne fonctionne pas comme ça. Au Japon, apprendre l’artisanat consiste à « voler des yeux », comme ils disent, et tout dépend ensuite de ton habileté à comprendre ce qui se passe et apprendre à l’appliquer. Dans le cas contraire, certains apprentis le restent toute leur vie.

Tu entretiens depuis longtemps des liens privilégiés avec cette famille (Horitsukikage 1 rencontre Horitoshi en 1999, ndlr), passer par cette « école préparatoire » était-il obligatoire?

Non, mais cela me paraissait être plus loyal vis-à-vis des autres membres de la famille ; je ne voulais pas brûler les étapes ou bénéficier d’un quelconque favoritisme. Je lui ai dit que je préférais recommencer à zéro (Horitsukikage1 est tatoueur depuis 26 ans, ndlr). J’ai donc fait deux ans de bokushinkan -Horitoshi m’a dispensé de faire une troisième année- et depuis le 1er janvier 2016, je suis officiellement membre de la famille Horitoshi. Je représente dorénavant son style en Europe, aux côtés de Toshihide à Berlin (Hanabusa Tattoo) et Horibudo I à Milan (aka Roberto Borsi, Primordial Pain).

Comment se sont déroulées ces deux années ?

Deux fois par an, j’ai passé entre 10 et 15 jours avec lui au Japon. Pendant tout ce temps je n’ai pas touché une aiguille. J’étais au service de son travail : je préparais les aiguilles, les encres, les pinceaux, les serviettes en papier… Apprendre avec un maître comme Horitoshi ne se limite pas à l’enseignement du tatouage, c’est aussi celui de l’étiquette et la façon de se comporter. Tu le représentes où que tu ailles, donc tu as intérêt à te comporter en conséquence. Au Japon il y a des codes, des règles, qu’il faut connaître et avec lesquelles tu apprends au fur et à mesure à naviguer. Le protocole est très important.

Le style d’Horitoshi est très particulier. Quand tu as commencé à t’intéresser au style japonais dans les années 90, les tatoueurs européens étaient plus séduits par celui d’Horiyoshi III. Comment l’expliques-tu ?

Oui parce qu’il était moins connu et moins accessible. A l’époque, je pense que je n’avais pas la maturité nécessaire pour apprécier son style : très noir, très rigide, très hypnotique, beaucoup plus protocolaire et plus fortement connoté « mafieux ». Mon regard était aussi moins averti et toutes les pièces me paraissaient identiques ; contrairement à celles d’Horiyoshi, plus séduisantes parce qu’il utilisait une imagerie plus variée.

Quelle est la popularité du style japonais aujourd’hui ?

Il est très à la mode. Mais les gens veulent ce que je désigne comme du « néo-japonais », c’est à dire le travail de tatoueurs comme Shige (de Yokohama au Japon, studio Yellow Blaze). C’est généralement le genre de références que l’on m’envoie comme exemple. Je prends le temps d’expliquer la différence avec le look traditionnel afin que les gens aient le choix : finir comme un joli arc en ciel pour deux ans -car beaucoup de ses couleurs ne tiennent pas- ou avec un dos sérieux.

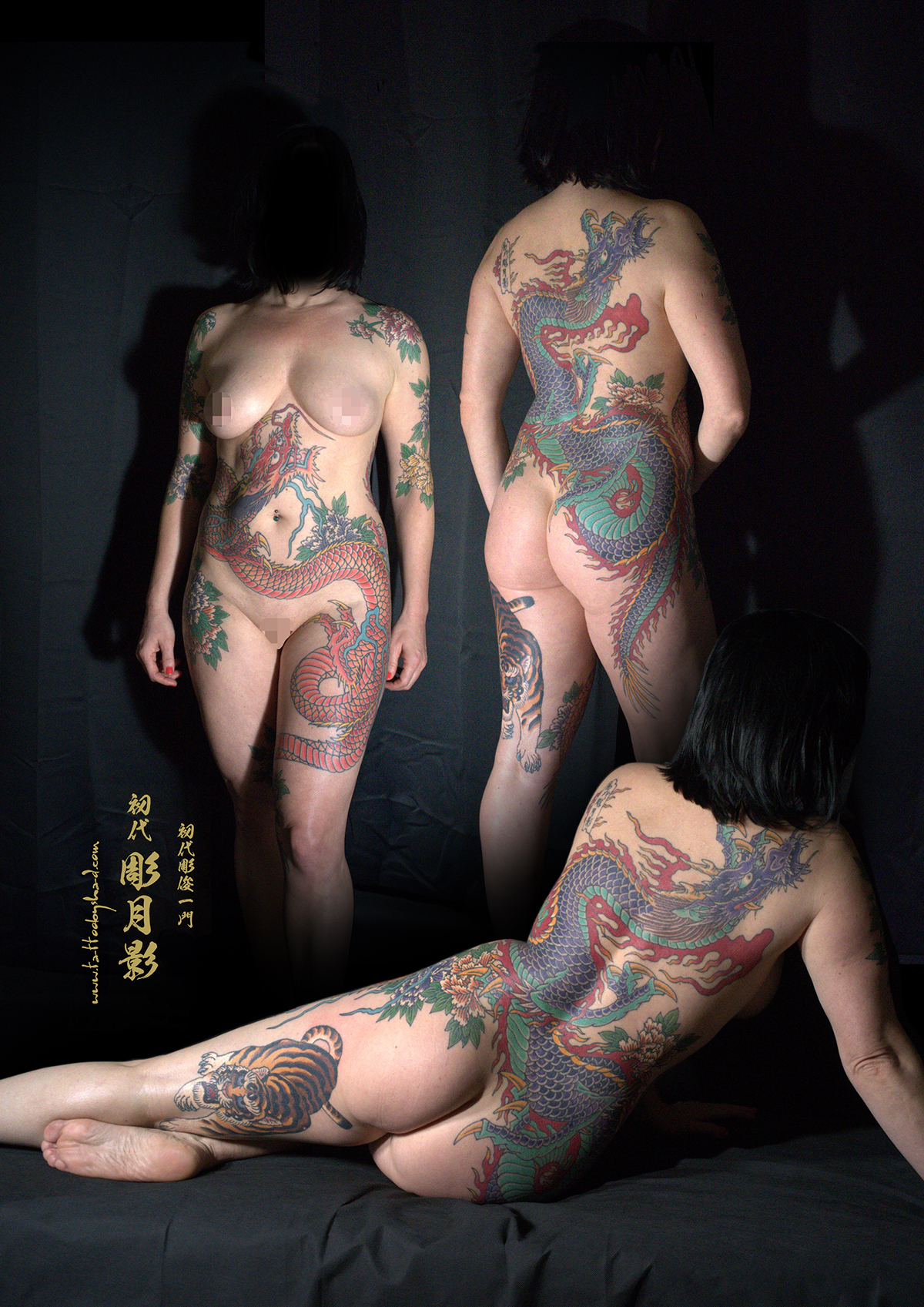

Quelle est la spécificité de ton travail?

J’essaie d’avoir un aspect plus simplifié - parce que moins il y en a et mieux ça vieillit - et de faire du japonais old-school. Mais il y a toujours des puristes pour demander du vrai traditionnel et c’est la clientèle avec laquelle je travaille.

Comment expliquerais-tu le tatouage traditionnel à un néophyte ?

C’est un tatouage avec une composition simple, avec plus de noirs, moins de gris et moins de couleurs. Comme tout le monde, je suis passé par des périodes où j’en ai essayées beaucoup mais je me suis limité depuis à une palette de cinq, à laquelle j’ajoute quelques nuances pour les dégradés. Il y a des raisons pour lesquelles les anciens tatoueurs se contentaient d’une gamme réduite, ils savaient que tels pigments tiennent mieux que d’autres. Partant du principe que c’est censé tenir toute une vie, autant rester sur des choses simples.

Qu’as-tu appris sur le tatouage traditionnel grâce à tes liens privilégiés avec la famille Horitoshi ?

La plus importante, c’est que le fond fait tout. Tant que tu ne comprends pas comment il fonctionne sur un corps, la gestion de l’espace sur celui-ci, ça n’ira jamais. Il ne s’agit pas de coller une pièce sur un dos ou sur des bras. J’ai appris que chaque pièce est faite sur-mesure et pour chaque client. J’avais l’habitude de dessiner tout le bras, avant de le reporter sur la peau à l’aide d’un calque. Maintenant j’y vais petit à petit. Je dessine la première partie du muscle que je termine avant d’aller plus loin. Travailler sans l’aide d’un plan permet de ne pas s’arrêter à une image préalablement figée et de se bloquer dans le développement de la réalisation du tatouage. Sur de grands projets qui peuvent prendre plusieurs années jusqu’à complétion, le tatoueur conserve alors la liberté de changer les choses en cours de route.

Qu’il soit fait à la machine ou à la main, le travail est-il le même ?

A la machine, je fais ce que je veux dans le style que j’ai développé. Au tebori, je fais le style d’Horitoshi.

Quelles différences fais-tu entre ces techniques?

Le tebori est beaucoup plus riche. À la main, contrairement à la machine où tu arrives beaucoup moins vite à saturation, le nomi ( L’outil ) rentre trois fois plus de pigments. De plus, le passage répété de la machine causera plus de traumatisme à la peau, au-delà de l’impact du champs électrique. Du point de vue de la tenue dans le temps, un tatouage à la main sera toujours plus vibrant avec les années. C’est comparable à la tenue d’une couleur, selon qu’elle soit sur du velours ou sur du coton. Dans le temps, le velours conservera sa luminosité. Mais cela a un prix : il me faut vingt heures pour faire une manchette à la machine, et soixante à la main.

Rencontres-tu des difficultés avec ta clientèle occidentale ?

C’est toujours un problème de faire accepter aux gens que le tatouage descende jusqu’aux fesses, voir en-dessous. J’ai eu le même problème avec les fleurs : pour certains ce n’est pas assez masculin comme iconographie. Généralement, le problème vient plutôt du ou de la conjointe. Dans ce genre de situation, je suis alors obligé de remettre l’église au milieu du village et de préciser que ce genre de choix se fait seul car le tatouage est pour la vie. Ce qui n’est peut-être pas vrai pour le ou la conjointe … Je considère que c’est un choix personnel et que personne ne doit pouvoir y interférer. Donc aujourd’hui, les choses sont claires : il n’est pas question que je fasse un dos qui s’arrête au-dessus de la ceinture. Je descends au minimum mi-cuisses. A part si le motif le nécessite.

Tes clients te choisissent pourtant pour ton travail, comment expliques-tu qu’ils butent au moment de passer à l’acte ?

C’est humain je pense, les gens veulent ce qu’ils voient mais pensent qu’une fois ici on va trouver un compromis. Je leur explique aussi que les fleurs ne sont pas liées à quelque chose de féminin mais aux cartes et au jeu de l’hana fuda. C’est un tatouage de joueur à la base. Et puis la symbolique des fleurs ne renvoie pas non plus cette idée de douceur. Le sakura (fleurs de cerisier) par exemple est assimilé à la vie d’un guerrier, à l’éphémère ; c’est en fait assez dramatique. + Horitsukikage I / Horitoshi Family (a.k.a Shad ) Instagram : @horitsukikage1 Web : www.tattoobyshad.com