Léon Lam, tatoueur d’origine lyonnaise, a posé ses valises à Hong-Kong en 2008 où il vit et travaille désormais dans son atelier Alchemink Sciences Studio. Son voyage à travers la Chine en 2005 va marquer incontestablement sa manière de tatouer entre lignes, points, vie et équilibre… C’est dans le studio Alchemink Lyon de son frère Travi, également tatoueur, que j’ai eu le plaisir de le rencontrer.

Les débuts dans le tattoo

C’est au début de l’adolescence que Léon fait la connaissance du père d’une de ses amies, légionnaire tatoué, qui sera sa première rencontre avec le tatouage. De cet événement naît une véritable fascination et de premiers essais à l’encre et au cutter… Il prépare un baccalauréat de génie mécanique mais sait qu’il ne veut pas travailler à l’usine… Léon enchaîne les boulots saisonniers et c’est grâce à un mois de ramassage de fraises qu’il parviendra à acquérir son premier dermographe. En 1999 il trouve un petit atelier aux abords de Lyon où il décide de s’établir pour réaliser ses tatouages, le centre-ville étant à la fois trop cher et encore très fermé. Son voisin est un artiste galeriste qui va lui permettre de faire de nombreuses rencontres surtout autour de l’art brut. Leurs ateliers sont toujours ouverts et le turn over est particulièrement riche, les artistes qu’il va y croiser resteront des ami·es. Jamais Léon n’aura poussé la porte d’un shop pour y travailler : il s’installe d’abord et c’est là qu’il tatoue ! “J’ai toujours habité là où je tatoue”. Techniquement, les débuts ne se font qu’avec de l’encre noire et en free hand car les couleurs et le stencil coûtent trop cher. C’est aussi dans ces conditions qu’il a appris la discipline.

Et c’est au début des années 2000 que Léon fait la rencontre de Yann Black qui travaillait à l’époque à Paris chez Tribal Act, “ Humainement, Yann Black a révolutionné le tattoo”, “ il y a quelque chose de très chinois dans son trait ”. Cette rencontre est un moment charnière : désormais Léon veut faire vivre le trait au travers d’une histoire et ressent le besoin de réinterpréter cette question du trait sous l’influence du travail de Yann, qui a véritablement ouvert une nouvelle vision du dessin dans le tatouage. Son travail autour de la ligne s’enrichit également au gré de ses lectures et rencontres autour de la calligraphie chinoise.

Le voyage comme apprentissage

Si le tatouage a permis à Léon de réaliser des voyages, des aventures humaines et d’enrichir sa technique, c’est son voyage en Chine en 2005, qui va révéler l’essence de ce qu’il fait aujourd’hui. Jusqu’alors, en France, Léon n’avait jamais eu aucun souci pour travailler, mais l’arrivée en Chine s’est avérée plus compliquée : en effet les client·es demandaient essentiellement du tatouage japonais. Au gré de ses contacts et relations, il apprend que c’est dans la province du Yunnan qu’il doit absolument s’établir : il entreprend de s’y rendre à vélo. Arrivé dans un village près de l’Himalaya, Léon est particulièrement étonné par ce qu’il y découvre : dans ce village sont regroupé·es des musicien·nes et artistes, de nombreuses nationalités cohabitent dont des européen·nes, des japonais·es… Il décide de s’y installer sans la moindre hésitation et tatoue beaucoup dans les bars de voyageur·ses. C’est là que va s’intensifier son travail autour du trait et du remplissage.

En arrivant à Beijing il découvre un immense lieu d’exposition et de travail autour de la calligraphie dans lequel il va beaucoup apprendre et puiser. Son intérêt pour la calligraphie trouve des réponses dans de très nombreuses lectures, entre autres celles de l'artiste et autrice Fabienne Verdier. A Shangaï, Léon découvre les oeuvres de Jackson Pollock, grâce au surnom que des jeunes gens intéressé·es par son art du tattoo lui donnent “le Pollock du tatouage”, comme s’il s’agissait d’une évidence… Par ailleurs, Léon a également travaillé comme guide touristique. Durant ce parcours professionnel, il découvre des tribus dont les costumes et accessoires traditionnels sont fascinants, principalement pour les femmes : coiffures, chapeaux, bijoux, et vêtements forment une harmonie incroyable, complètement identifiables d’une tribu à l’autre.

Puis à compter de 2008 il part pour Hong Kong et son installation marque un tournant : il a absorbé un maximum de techniques, de lectures, de pratiques artistiques, de designs de cultures traditionnelles pour lui permettre enfin de se poser et encrer une clientèle venue d’un peu partout dans le monde. Et si c’est à cet endroit précisément que Léon s’établit, c’est avant toute chose parce qu’il s’y sent à sa place : c’est là précisément que les choses lui apparaissent plus simples et faciles. Il y pose ses valises et va prendre le temps de travailler, d’observer d’autres domaines artistiques pour enrichir le sien. À Hong Kong, les rencontres se font naturellement et rapidement : les client·es lui laissent une vraie liberté et c’est là qu’il parvient à exprimer la maturation de son évolution.

Le rapport à l’équilibre et le travail sur la ligne

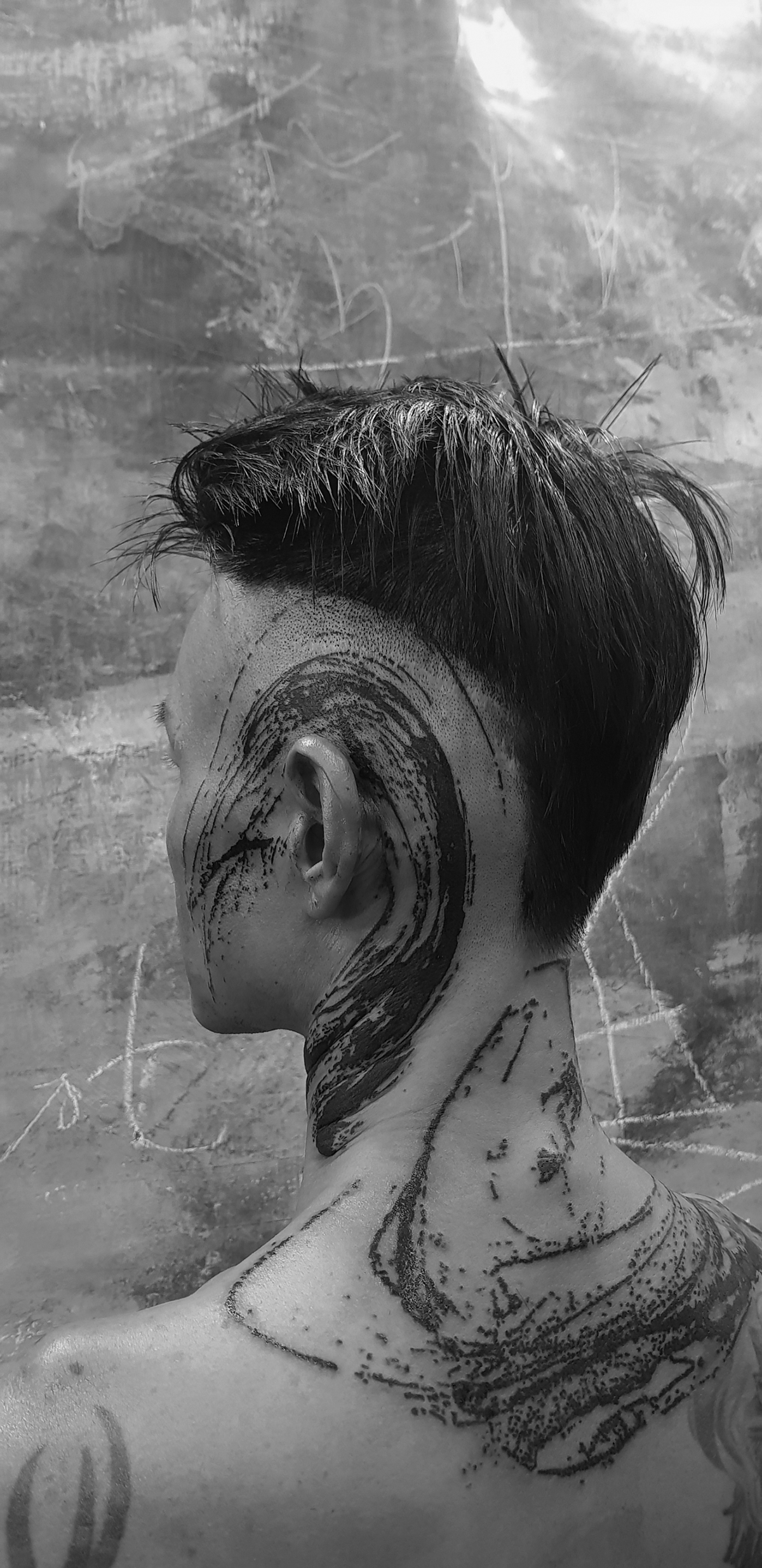

Si ses débuts dans le tatouage étaient de styles variés pour répondre à la diversité de ses client·es, Léon a peu à peu quitté le figuratif pour l’abstrait sans pour autant abandonner l’un au profit de l’autre, mais plutôt dans un souci d’équilibre de son travail sur les corps. Lors de ses voyages, Léon s’est aussi beaucoup intéressé au design en général, à travers les vêtements et accessoires traditionnels, l’architecture d’intérieur, la photographie… Et c’est lors d’un séjour à Taiwan, dans une habitation au milieu des montagnes que Léon va découvrir l’art de japonais du wabi-sabi. Cet espace, qu’il avait préalablement repéré sur Internet, avait été entièrement rénové par un architecte d’intérieur. Là-bas, Léon y parcourt les nombreux magazines d’arts, livres de décoration et d’architecture qui ont beaucoup de références japonaises . Dès lors il va s’immerger dans cet art du design et approfondir ses connaissances sur le wabi-sabi qui est l’art de l’imperfection, un concept esthétique et spirituel qui célèbre l’imperfection, le temps qui passe. “Dans une société où tout le monde doit être parfait·e, le wabi-sabi a permis d’accéder à l’acceptation de l'imperfection : la beauté est précisément dans l’imperfection donc tout le monde est beau! ”. Cet épisode marque un tournant dans sa démarche créative : c’est l’amorce de son travail sur la déstructuration du trait. “J’ai dé-structuré mon trait et ça m’a permis de me détacher de cette angoisse du trait parfait”.

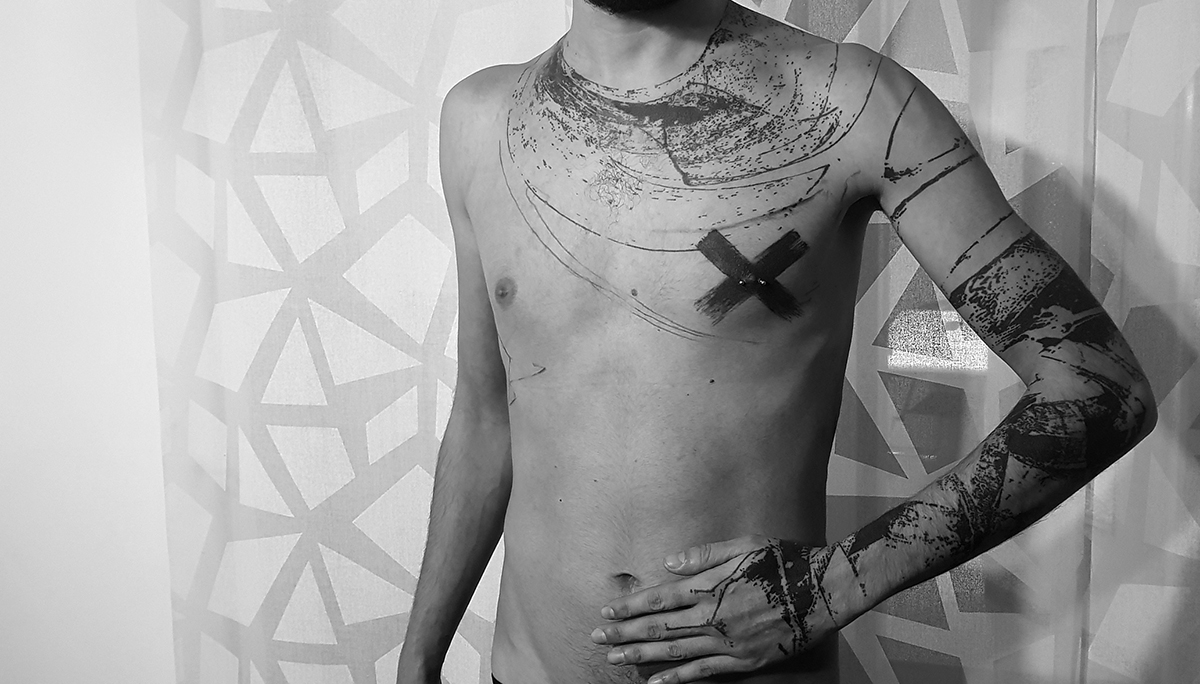

L’évolution de sa technique passe également par une nécessité d’appropriation de l’espace : dans les endroits où il vit, Léon transforme quasi systématiquement son environnement avec des matériaux bruts : ciment, bois… Ces démarches artistiques vont participer à faire avancer sa manière de tatouer : trouver l’équilibre entre les lignes, les points et le vide. C’est la déstructuration du trait qui l’amène progressivement au point… Sa manière de tatouer part du corps entier de ses client·es, de leur morphologie globale en laissant toujours la possibilité de faire évoluer le tatouage si les client·es veulent “étendre” et poursuivre leur projet initial. Par exemple, il commencera un bras par le coude afin de laisser ouvert le champ des possibles. “Je ne dessine pas, ne tiens jamais de crayon, je visualise mentalement mes designs” Appréhender un projet ne passe pas nécessairement par le crayon, la surface plane de la feuille ne correspondant pas au relief et à la singularité d’une morphologie.

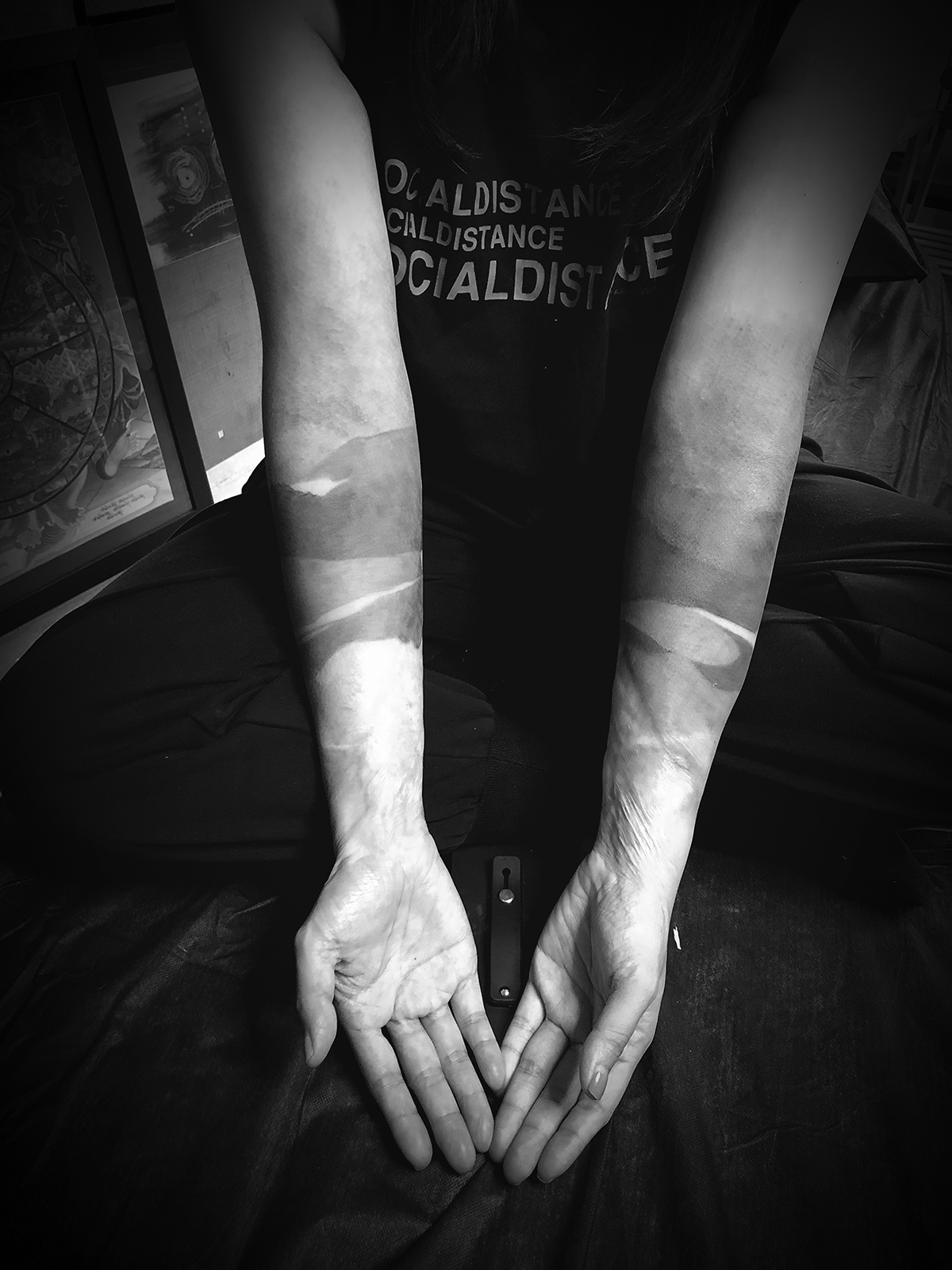

Après avoir beaucoup œuvré autour du remplissage, de la ligne et des points (presque) toujours en noir, la rencontre avec une cliente va faire évoluer sa pratique. Cette cliente vierge de tattoo et gravement brûlée sur grande partie du corps marque une nouvelle étape. Comment composer avec les cicatrices ? Laisser à la fois l’histoire de cette femme, en lui permettant de se réapproprier un corps meurtri. La question de la douleur est nécessairement posée tout comme celle de la dissimulation ou non des cicatrices. “Ça m’a fait réfléchir sur la propriété du tatouage, ça m’a amené à travailler sur le gris, avec plus de nuances. Dans ma tête, le gris s’éloigne de la marque. Il m’a fallu repenser la technique, comme si j’allais de plus en plus vers l’invisible. Je voulais quelque chose de doux et de cotonneux. Les lignes font mal, je ressens cette douleur et je ne suis pas sûr qu’elle soit nécessaire. C’est vraiment cette rencontre qui a fait “bifurquer” mon travail.”

La création d’un projet

La démarche créative de Léon sort des circuits conventionnels. En effet, il privilégie la rencontre avec les client·es pour véritablement construire les projets. “Le projet se construit vraiment ensemble, le/la client·e va me donner les éléments nécessaires pour aller le plus loin possible et le tatouage sera le résultat de cette expérience”. Pour parvenir à ça, Léon a besoin de se sentir “à la maison”, de créer une atmosphère pour que ses client·es se sentent bien. Souvent il a cuisiné pour elles et eux lorsque les séances duraient longtemps et qu’une pause était nécessaire. L’expérience en shop lui paraît trop restrictive, ne serait-ce que sur les horaires, il a besoin de prendre du temps, de partager avec celui ou celle qu’il va tatouer. La question de la cohérence du projet sur l'entièreté du corps se pose et doit être discutée quand le ou la client·e ne veut “qu’un bras” : il faut réussir à faire comprendre la nécessité de cette vue d’ensemble du corps nu sans que cela soit ressenti comme mal intentionné. “Quand je propose un design, j’imagine toujours le résultat sur mon/ma client·e nu·e, où à certains moments de leur vie, pour les femmes, le jour de leur mariage par exemple, pour que le tatouage ne rompt pas l’équilibre même ce jour-là". C’est la rencontre des arts du design, de la mode, de la culture tattoo qui définissent aussi la manière dont Léon fait évoluer sa technique. Comprendre la globalité de la morphologie de chacun·e est une étape indispensable dans sa démarche créative “je travaille en me faisant plaisir mais aussi en faisant des concessions”...

Cette concession n’est pas temporelle. L’organisation d’un projet se déroule généralement sur deux jours afin de prendre le temps de mieux se connaître, de se faire confiance, c’est également de là que va naître cet équilibre qui lui est primordial. Ce temps plus inscrit dans la durée que « la moyenne » des rendez-vous pour un tatouage, est d’autant plus possible que généralement ses client·es viennent de loin. Enfin en parallèle, la place laissée à la photographie dans l’aboutissement du projet de tatouage garde une importance considérable dans sa démarche créative même si elle ne peut pas toujours être réellement aboutie, tant les projets se font au long cours et qu’un tatouage “frais” est différent d’un cicatrisé. Pour autant Léon continue à envisager souvent le design de ses créations par le prisme de la photo du tatouage cicatrisé, photo qu’il ne sait pas si elle pourra être prise un jour… Néanmoins l’essentiel reste le lien : «Le tatouage c’est juste un prétexte pour se rencontrer… »