Le vaste spectre du tatouage indien offre 3 perspectives : premièrement le tatouage moderne et urbain, alors, en 2007, proche du zéro ; deuxièmement le tatouage de rue intimement lié à la culture populaire, fait de coeurs, de croix, de dragons bizarroïdes, de têtes de mort, de noms et de prénoms, de Aum, de Ganesh et autres dieux du vaste panthéon hindou, pratique de rue mais que l’on rencontre principalement lors de ces gros rassemblements religieux que l’on appelle « mela » ; et troisièmement le tatouage ancestral, pratique de cultures tribales, de ces peuples aux us et coutumes disparaissant sous le rouleau compresseur de la culture majoritaire moderne.De ces trois aspects importants de la culture du tatouage, la dernière captivait le plus mon attention. Aller à la rencontre de ces peuples d’un bout du monde, témoigner du passé, de sagesses et de croyances ancestrales aux abois, tracer la route pour d’invraisemblables enquêtes, découvrir des mondes insoupçonnés et des peuples improbables, mais également découvrir et sauvegarder de magnifiques motifs et leurs significations, c’est ça que j’aimais le plus.De ces quatorze années passées à m’intéresser au sujet indien, à ses divers peuples, dont certains héritiers d’un patrimoine culturel très ancien, l’une des plus belles rencontres fut celle que je fis avec les Baiga, cultivateurs – naturopathes du Madhya Pradesh, au coeur du vaste territoire indien.

Me voici en pays Baiga, arborant, satisfait (so far so good), un peu de leur culture sous le derme endolori de ma cheville gauche. Mais avant que je ne puisse aller visiter les Baiga en personne il fallait que mon tatouage se soigne et que la douleur induite par ce deep-poking se calme. Je décidais, un peu contraint, de rester tranquille quelques jours et de prendre quotidiennement en photo le processus de cicatrisation. Ce rituel photographique ne dura que trois jours, le courage de regarder mon nouveau tattoo en pleine lumière cessant au quatrième jour.

Matin et soir je nettoyais ma nouvelle décoration corporelle à l’eau puis y appliquais ce mélange de curcuma et d’huile de moutarde. Le premier jour, mon pied était endolori et quelque peu enflé, dans la limite du normal. Le second jour il avait encore enflé et la douleur s’était accrue. Le troisième jour fut dans la continuité des deux premiers : un peu plus enflé, un peu plus douloureux. Le quatrième jour fut le dernier où j’osais regarder mon pied en pleine lumière, la peau environnant la zone tatouée avait pris une inquiétante coloration rougeâtre. Le pied était aussi gonflé que la veille mais était très douloureux et la claudication devint mon style de déambulation. Mes tongs de la marque "Relaxo" avaient la couleur du Brésil mais je n’étais pas d’humeur à danser la samba. A partir de ce moment je nettoyais mon pied dans la pénombre de ma petite salle de bain sans ouverture sur l’extérieur, n’ouvrant qu’un œil pour regarder furtivement l’état de mon pied afin de m’assurer qu’aucune infection ne s’était déclenchée. Au cinquième jour toute la zone du tatouage, et un peu au-delà, était noirâtre, tout comme mes idées. Et ça allait durer. Seul, dans ce petit village, la crainte d’une gangrène allait durer trois semaines, autant que dura la douleur physique. Au dixième jour, suite à un article écrit par le docteur Chourasia et édité dans un quotidien régional, dans lequel il m’affublait du sympathique surnom de « Pardesi Babu » (Monsieur d’ailleurs, Monsieur l’étranger), je fus contacté par une équipe de journalistes d’une télévision régionale, News Express. Ils désiraient faire un reportage sur Shanti Bai et sur moi-même, et m’invitèrent donc à les accompagner jusqu’au village des Maravi, Lalpur. Ça tombait bien, j’avais quelque chose à montrer à cette famille de tatoueurs, l’état quelque peu catastrophique de mon pied n’ayant pas connu d’améliorations. J’embarquais dans le 4x4 Sumo des journalistes, accompagné également du docteur Chourasia qui n’avait aucune explication à ce qui m’arrivait. Auuuuum Shanti Auuuuum.

Une fois chez les Maravi, je montrais ma cheville à Shanti Bai et à son mari Chamar Singh, qui, dans un silence de mort posèrent leurs yeux étonnés sur mon tatouage. Pas très rassurant me dis-je. Ils n’avaient aucune explication à me fournir quant à la tournure des événements. La seule proposition qu’ils me firent pour conjurer le sort fut de faire appel à un « shaman » local. Le petit homme, habillé de son pantalon trop court et de son marcel tâché apparu dix minutes plus tard, une poignée de plantes sèches en main. Quelques instants après l’arrivée de Mister Miracle, mon seul espoir, ma seule bouée de sauvetage quelque peu dégonflée, il s’agenouilla à mon pied et commença ses incantations tout en agitant ses plantes. Tout cela évidemment sous l’objectif gourmand du cameraman de News Express. A mi-séance d’incantations, l’autre journaliste interrompit le shaman pour lui demander de se décaler ou que sais-je encore, ce qui m’irrita au plus au point. Interrompre l’éventuel miracle qui allait sauver mon pied, c’était plus que je ne pouvais gérer émotionnellement. Je lui demandais alors avec rage de la fermer ou de dégager. Et la prière repris son cours. Cette mission « sauvetage » tournait au burlesque.

Puis les journalistes firent l’interview de Shanti Bai, entourée de la moitié du village trop heureux qu’un événement inattendu se déroule localement. Lorsque tout fut enregistré, dans la boite, les journalistes satisfaits et moi, toujours un peu dubitatif et guère plus rassuré qu’à mon arrivée, on plia les gaules pour s’en aller à la rencontre des Baigas, dans un village éloigné d’une trentaine de kilomètres. A mi-chemin, l’équipée sauvage que nous formions s’arrêta devant une ferme isolée. Les Baigas sont généralement d’humbles et pauvres agriculteurs, j’en fis aussitôt le constat. Avec pour arrière-plan la cour de la ferme et d’une paysanne Baiga accompagnée de ses quatre enfants, le docteur Chourasia se fit interviewer par nos trois journalistes.

Puis nous reprîmes notre chemin pour quelques kilomètres supplémentaires, sur une route serpentant au milieu d’une campagne plutôt sèche en ce mois de janvier. Une fois arrivés dans un village plutôt misérable, le docteur, habitué du lieu et de ses habitants nous permit de discuter paisiblement avec certains membres de la communauté. En ce moment tant attendu, mon appareil photo rendit l’âme après une vingtaine de photos seulement. La malédiction continuait son œuvre. Le destin a un humour que je ne saisis pas toujours. Heureusement, lors de ces trois semaines à claudiquer dans le district de Dindori, mes discussions quotidiennes avec le docteur Chourasia me fournirent de nombreux éclaircissements sur cette singulière culture Baiga. En voici quelques-uns : Le peuple Baiga forme un très ancien groupe ethnique d’environ 300.000 âmes dont l’ADN est proche de celui des aborigènes australiens. On les rencontre principalement au Madhya Pradesh mais également en Uttar Pradesh, au Jharkhand et au Chhattisgarh. Surnommés parfois « Les fils de la nature », de part leur proximité avec celle-ci, ils habitaient autrefois la forêt qui les nourrissait. Ils sont ensuite devenus des cultivateurs pratiquant la culture en jachère et sur brûlis (slash and burn agriculture). Ils ne labourent pas car leurs croyances les mènent à penser que l’on n’a pas le droit d’écorcher la terre-Mère. Au fil du temps ils ont affiné leurs connaissances des plantes. Leurs remèdes et poisons, mais également leurs diagnostiques sont réputés d’excellence. Ils sont donc considérés comme de très efficaces homéopathes. Inspirés en premier lieu par la nature et encrés uniquement sur les femmes (les hommes n’ont même pas le droit d’assister à une session de tatouage), les tatouages Baiga ont trois raisons d’être majeures. Premièrement, ils indiquent clairement leur identité clanique. Deuxièmement, la douleur provoquée préparerait les femmes aux peines et aux aléas du monde (accouchement, travail …). Troisièmement, seuls les tatouages accompagnent la défunte dans l’au-delà, ultime souvenir d’ici-bas. Mais quelques autres raisons s’y ajoutent : embellissement du corps, statut social. Les Baigas estiment également que cette pratique fonctionne au même titre que l’acupuncture et ces « piqures » amélioreraient grandement certaines fonctionnalités du corps humain. Enfin, une autre croyance incite les femmes à se faire tatouer ici et maintenant : si elles ne le faisaient pas, une fois au ciel, Dieu s’en chargerait énergiquement à l’aide d’une grosse barre de fer. Les femmes Baiga ne se tatouent pas entre elles. Elles font appel en général à des femmes – tatoueuses d’autres groupes sociaux, principalement du groupe Ojha, Dewar ou Bad(n)i (telle que Shanti Bai). Le terme générique utilisé pour nommer ces professionnelles de l’encrage est « Godharins » (« Godhna » signifiant « tatouage » en hindi.)

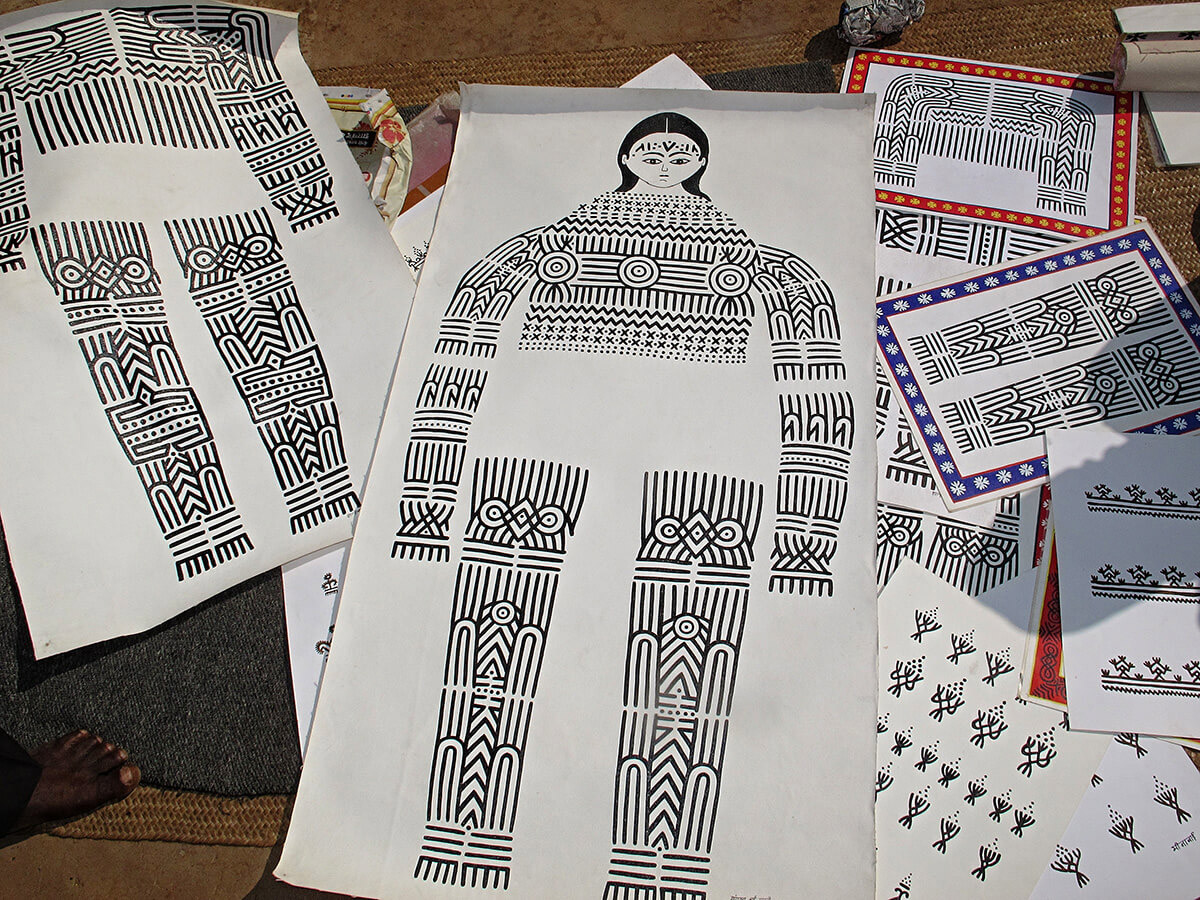

Les motifs ne sont pas choisis au hasard. Certaines parties du corps bien définies reçoivent leurs motifs dédiés à un moment spécifique de la vie de l’individu : le premier tatouage est celui apposé sur le front. Il s’agit du « V » ainsi que quelques points et lignes verticales. Ceci se passe vers l’âge de 7 à 8 ans et peut être effectué jusqu’à 16 ans au maximum car au-delà les tatouages frontaux saignent trop, rejetant les pigments. Vient ensuite le dos vers l’âge de 16 ans. Après le front et le dos et selon les différents groupes Baiga, avant ou après mariage seront tatoués les jambes, les cuisses, les bras, la gorge et en dernier la poitrine. Il faudra 20 à 25 ans pour que l’ensemble du corps (excepté les fesses et le ventre) soit tatoué. Les motifs récurrents, très géométriques et stylisés seront en lien avec la nature (grains, yeux de taureau, ruche, paons, poules, fleurs, arbres …) et les éléments (montagnes, feu, soleil, lune …). Mais aujourd’hui, tout comme dans la plupart des cultures tribales, de telles pratiques cessent avec les nouvelles générations. L’école et la télévision sont les deux facteurs principaux de cette lente mais sûre disparition. De plus ces marques corporelles sont trop ostracisantes pour cette jeunesse issue de groupes ethniques du bas de l’échelle sociale, et qui ne demandent qu’à se fondre dans le moule de la culture majoritaire.

Un étranger aime se faire tatouer par les Baigas.

Pour finir et en revenir à ma cheville, suite à cette dernière rencontre avec Shanti Bai, je pariais plus sur un changement de soin que sur les incantations du shaman en marcel. Après avoir nettoyé mon tatouage à l’eau, le matin j’y appliquais la recette locale, curcuma et huile de moutarde, le soir j’y appliquais un mélange d’Homéoplasmine et d’huile essentielle de lavande, recette que j’utilise généralement pour tous mes tatouages. Après que ce dernier tatouage ait rejeté deux croûtes d’encre successives, je pouvais enfin marcher à peu près normalement. Pris par le temps, mon appareil photo en panne, il me fallait quitter la région pour rejoindre Raipur, plus à l’est, la capitale du Chhattisgarh, une laideur urbaine. Quinze jours furent nécessaires pour que je récupère mon Canon, et, dans ce laps de temps, je profitais d’un prêt d’appareil photo pour m’enfoncer dans l’état du Chhattisgarh afin de rencontrer une autre culture du tatouage fascinante : les Ramnami. Aventure que je retrace dans un autre article pour INKERS. TRADUCTION article journal, avec quelques incorrections du docteur Chourasia : Un français a dû surmonter la douleur de l’aiguille pour se faire tatouer, sur les deux pieds, un motif de la culture des Baigas. Ce français nommé Stéphane a visité plusieurs régions du pays, mais la culture de Dindori et son art du tatouage l’ont bien impressionné. Il pense maintenant écrire un livre sur les Baigas. Depuis une semaine, Stéphane arpente les villages pour témoigner de la grande variété des traditions locales et collecter des informations sur le style de vie des Baigas. Stéphane nous a raconté que la tradition du tatouage l’a fait voyager à travers l’Himachal Pradesh, l’Orissa, le Bengale, l’Assam, l’Arunachal et d’autres états encore. Mais pour lui, la culture du tatouage la plus particulière est celle que l’on retrouve chez les Baigas de Dindori. Ce sont généralement les femmes qui réalisent ces tatouages à la main. De la douleur dans une surprenante tradition. Dès que Stéphane s’est fait tatouer les pieds par Shanti Bai de Lalpur, il lui a pris une douleur insupportable. Malgré cela, il approuve et respecte cette tradition des plus surprenantes. « Dans la communauté Baiga, il y a cette légende bien ancrée qui raconte que les femmes qui ne se font pas tatouer subissent plus de malheurs après leur mort. Ceci fonctionne toujours aujourd’hui. La culture du tatouage chez les Baigas continue. Un jeune français qui s’y intéresse s’est fait tatouer les pieds. » Docteur Vijay Chourasya