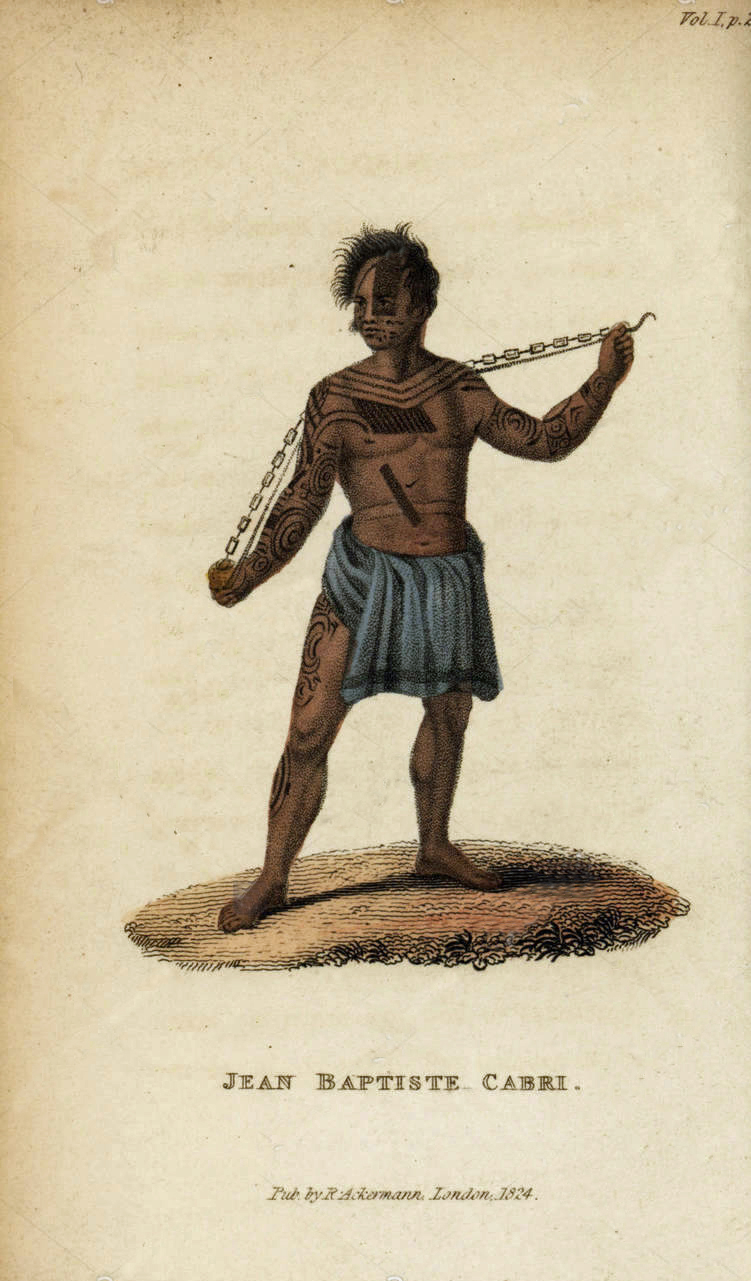

22 septembre 1822, à Valenciennes. Un homme vient de mourir dans l’indifférence à peu près générale. Il se trouvait en ville à l’occasion d’une foire, dans laquelle il s’exhibait aux côtés d’un veau à trois têtes et d’autres phénomènes. Il s’appelait Joseph Kabris — ou peut-être Jean-Baptiste, ou peut-être Cabri, les sources divergent. Il venait de Bordeaux où il était né, probablement, en 1780. Kabris, disait la pancarte qui présentait son spectacle, était un « prince sauvage ». Tous les après-midis, à demi nu, coiffé de plumes, il montrait son corps tatoué des jambes jusqu’au visage, marqué sur toute une moitié d’un rectangle plein.

La route de Joseph Kabris, de Bordeaux à Valenciennes, a été étonnamment sinueuse. Vers quinze ans, il s’est engagé sur un baleinier anglais. Puis, en 1798, il s’est échappé de ce baleinier anglais pour s’installer à Nuku Hiva, dans les îles Marquises. Là-bas, il s’est pleinement inséré dans la société insulaire et est devenu non seulement un guerrier copieusement tatoué, mais aussi un père de famille et un époux. Mais, en 1804, il a rejoint le bateau du capitaine Krusenstern, alors engagé dans la toute première circumnavigation russe, jusqu’au Kamtchatka. De là, il a rejoint Moscou, puis Saint-Pétersbourg, où il a rencontré le tsar ; puis il est parti pour Cronstadt, où il est devenu professeur de natation pour la marine. Ce n’est qu’en 1817 qu’il a retrouvé le chemin de la France, où il a rencontré Louis XVIII, puis a entamé un long circuit dans des foires. Jusqu’au terminus : Valenciennes. Joseph Kabris, c’était avant tout un voyageur. Michel Caron ne s’y est pas trompé, lui qui, en 1938, a consacré au personnage un récit intitulé Aventure tragi-comique de Joseph Kabris, matelot bordelais et roi de Nouka-Hiva Océanie, paru dans le journal Le Petit Marseillais : il y voyait un de ces « aventuriers inconnus que sont les rois sans royaume ».

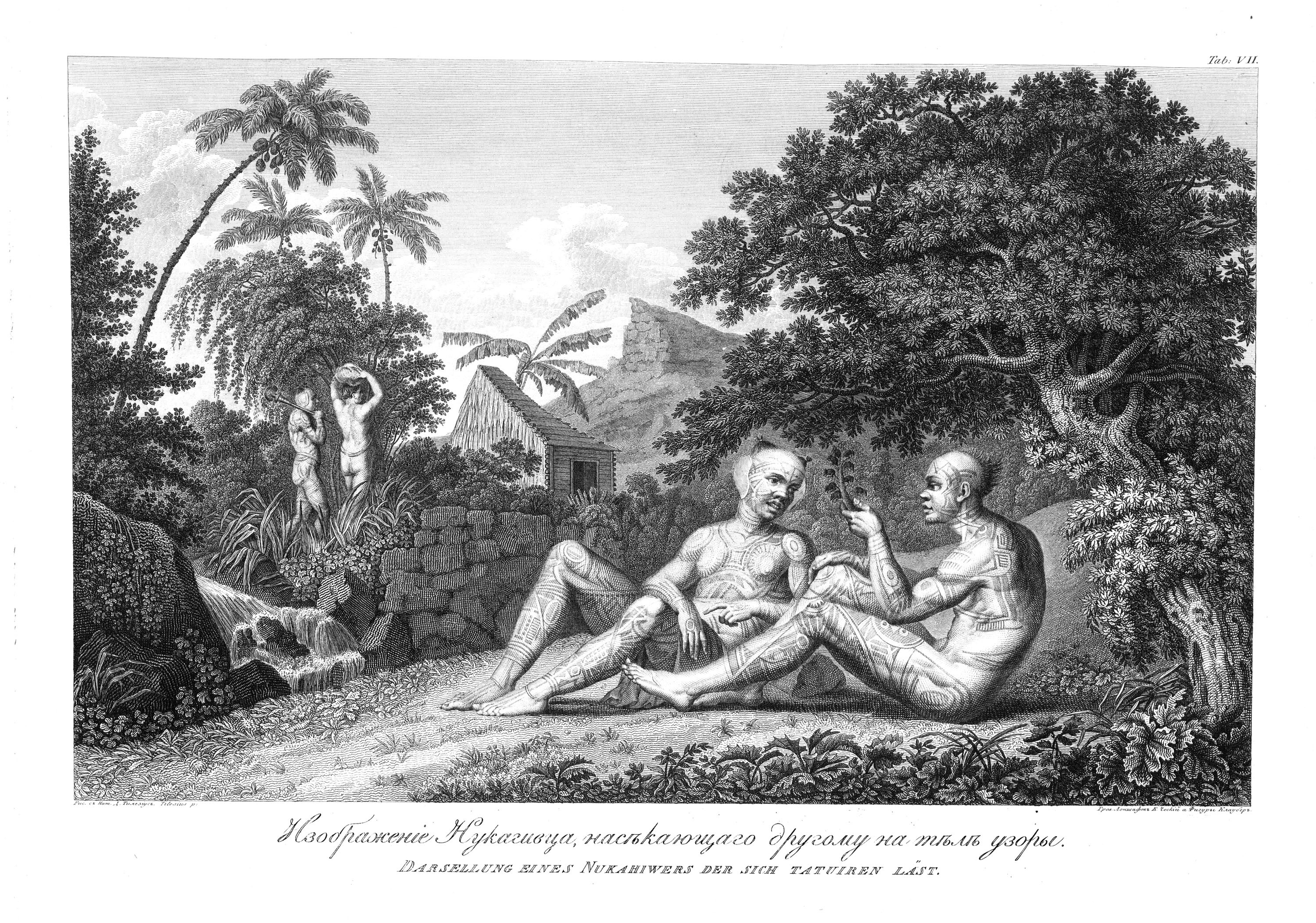

Mais surtout, le corps de Joseph Kabris était marqué par ces pérégrinations. C’est cela même qui l’a rendu tout à fait exceptionnel aux yeux de ses contemporains. En août 1817, le Journal des débats politiques et littéraires dit qu’il « fut obligé de se conformer aux usages du pays ; il fut tatoué depuis la tête jusqu’aux pieds. Les dessins tracés sur son corps ont une précision, une régularité qui doit étonner ; ils ne manquent pas même d’une certaine élégance ». Ce sont alors les premières heures d’une fascination de la France pour les îles Marquises. Elles se sont concrétisées plus tard par la prise de possession de l’archipel par Abel Aubert du Petit-Thouars en 1842, puis par les recherches d’Ernest Berchon sur ses coutumes — dont le tatouage —, puis par les évocations littéraires d’auteurs comme Pierre Loti. Joseph Kabris n’était pas le premier Européen à avoir rencontré la société marquisienne : cela faisait une trentaine d’années déjà que les rencontres se multipliaient, et il était lui-même contemporain de plusieurs autres « ensauvagés ». Mais Joseph Kabris a intégré cette société comme jamais auparavant : pleinement adopté, il a désappris sa langue d’origine, s’est impliqué personnellement dans des guerres. Il a changé de vie. Son corps reflétait cette transition : il le marquait comme marquisien.

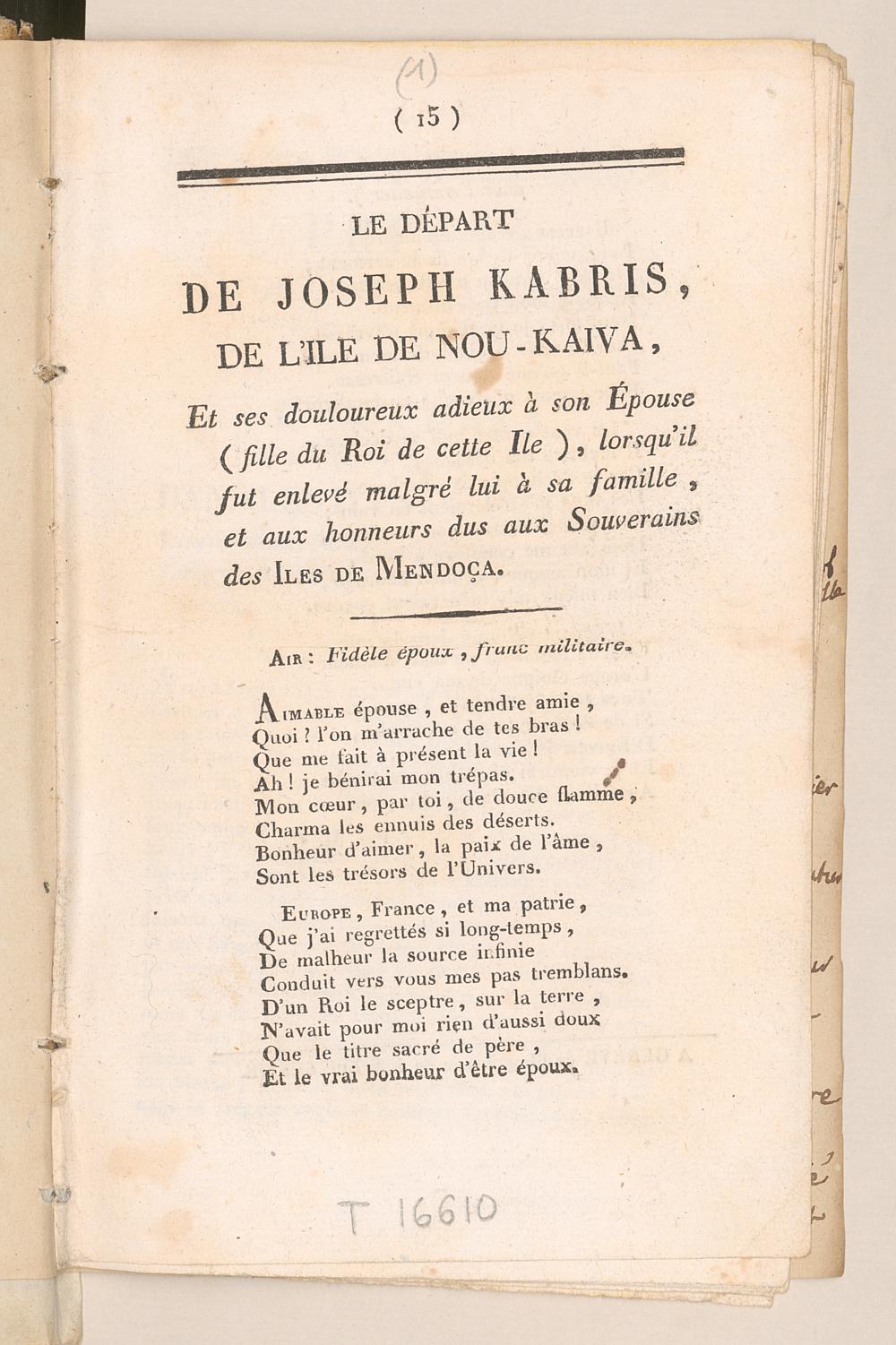

Puis, revenu en Europe, il a témoigné d’une façon tout à fait exceptionnelle de cette expérience. En 1817, plusieurs journaux ont publié sa biographie sommaire au fil de ses déplacements dans les foires. Puis, en 1817 et en 1820, A.-F. Dulys a publié deux pamphlets, aux allures de récits de voyage, pour raconter sa vie. Ils appelaient à voir en Kabris un point de contact unique entre corps blanc et « sauvagerie ». Là où l’Europe était habituée à voir des autochtones tatoués — dont une femme inuite, exhibée à Antwerp en 1566 ; ou bien Omai, ramené à Londres par James Cook de Raiatea au XVIIIe siècle —, le spectacle de Kabris était inédit. C’était la promesse d’une expérience troublante pour les spectateurs qui n’avaient jamais quitté le continent européen, et qui pouvaient soudain s’identifier à ce Bordelais. Les pamphlets, probablement vendus à l’occasion de ses spectacles, permettaient aussi une mise en contexte éducative. Une bonne histoire, un corps tatoué : voilà le modèle édicté. Il a été repris par le « tattooed man » James F. O’Connell dans les années 1840, puis par le Capitaine Costentenus, la Belle Irène et tous les autres phénomènes tatoués. Joseph Kabris avait environ quarante-deux ans quand il est mort à Valenciennes. Tour à tour matelot, guerrier, père, époux, nageur et phénomène, il a connu une trajectoire tout à fait singulière. Un bibliothécaire valenciennois ne s’y est pas trompé, à l’époque, comme le rappelle l’historien Christophe Granger : il voulait écrire le récit de vie du tatoué et disait regretter qu’un « personnage d’une haute importance se trouve en ce moment dans nos murs et que presque personne ne s’en doute ». Le constat était un peu exagéré. Après tout, à sa mort, un amateur de dépouilles aurait voulu acheter sa peau pour l’empailler — en vain, puisque la municipalité l’a fait inhumer en fosse commune avant... Jeanne Barnicaud Sources des illustrations « Jean-Baptiste Cabri » in Frederic Shoberl, South Sea Islands. Being a description of the manners, customs, character, religion, and state of society among the various tribes scattered over The Great Ocean, called the Pacific or the South Sea , Londres, R. Ackermann, 1824 (Wikimedia – Domaine public). Wilhelm Gottlieb von Tilesius von Tilenau et Ignaz Sebastian Klauber, « Darsellung eines Nukahiwers der sich tatuiren läst », in Atlas zur Reise um die Welt unternommen auf Befehl Seiner Kayserdichen Majestät Alexander der Ersten auf den Schiffen Nadeshda und Neva under dem Commando des Capitains von Krusenstern, Saint-Pétersbourg, 1824 (Archive.org – Domaine public). Précis historique et véritable du séjour de J. Kabris, natif de Bordeaux, dans les îles de Mendoça. Suivi de : Le départ de Joseph Kabris de l’île de Nou-Kaiva et ses douloureux adieux à son épouse, Genève, impr. J. J. L. Sestié, vers 1820 (Genève, Bibliothèque de Genève, BGE Cth 9006 (1) BGE T 16610 (1) – Domaine public). Pour aller plus loin « France », Journal des débats politiques et littéraires, 9 août 1817. « The Life and Adventures of James F. O’Connell, the Tattooed Man (1845)”, The Public Domain Review, 2013, URL: https://publicdomainreview.org/collection/the-life-and-adventures-of-james-f-o-connell-the-tattooed-man-1845/ Michel Caron, « Aventure tragi-comique de Joseph Kabris, matelot bordelais et roi de Nouka-Hiva Océanie », Le Petit Marseillais, à partir du 10 août 1938. Christophe Granger, Joseph Kabris ou les possibilités d’une vie, Paris, Anamosa, 2020. Nicholas Thomas, Océaniens. Histoire du Pacifique à l’âge des empires, Toulouse, Anacharsis, 2020.