Peuple de pirates et de chasseurs de têtes, de bûcherons et de planteurs, voyageurs infatigables, les Ibans de Bornéo font revivre la tradition du tatouage pour retrouver une identité perdue dans les limbes de l'Histoire. Rencontre avec les anciennes générations, dont l'armure de pantang ou kelingai, tattoos en langue locale, représente un carnet de route autant qu'une protection spirituelle.

Lorsque notre pirogue touche le banc de sable, la nuit tropicale est tombée sur la jungle dense. A cette heure-ci, il n'y a plus que le sifflement des pythons, le bruit du vent, le clinquement des verres de langkao - l'alcool de riz local – le crissement des clopes phillipines et les histoires d'antan pour briser le silence. Les membres de l'ethnie iban vivent traditionnellement dans des longhouses, grandes maisons en bois sur pilotis qui s'étire le long d'un couloir commun et abrite environ 25 familles.

Certaines d'entre elles sont seulement accessibles par la rivière, parce qu'il n'y a pas de route ou parce que la route est régulièrement bloquée par des glissements de terrain. Chaque longhouse est représentée par un tuai rumah, chef dont le patronyme donne son nom au village. Ici US n'est pas l'acronyme des Etats-Unis mais signifie Ulu Skrang, toute la zone au-dessus de la rivière Skrang. Par commodité administrative après l'indépendance, le gouvernement malaisien a regroupé plusieurs tribus sous l'appellation Iban, qui compte au moins sept sous-groupes avec chacun leur dialecte, dont les Skrang. Les Ibans représentent un tiers de la population de l'Etat du Sarawak et sont aussi appelés Sea Dayaks. Originaires de Java ou du Yunnan chinois, les Ibans sont arrivés au XVIe siècle par le Kalimantan, la province du sud de Bornéo aujourd'hui indonésienne. Fidèles à leur réputation de féroces conquérants, ils ont rapidement dominés les autres tribus de la quatrième plus grande île du monde et au passage, ont adopté et adapté leurs différentes traditions de tatouage.

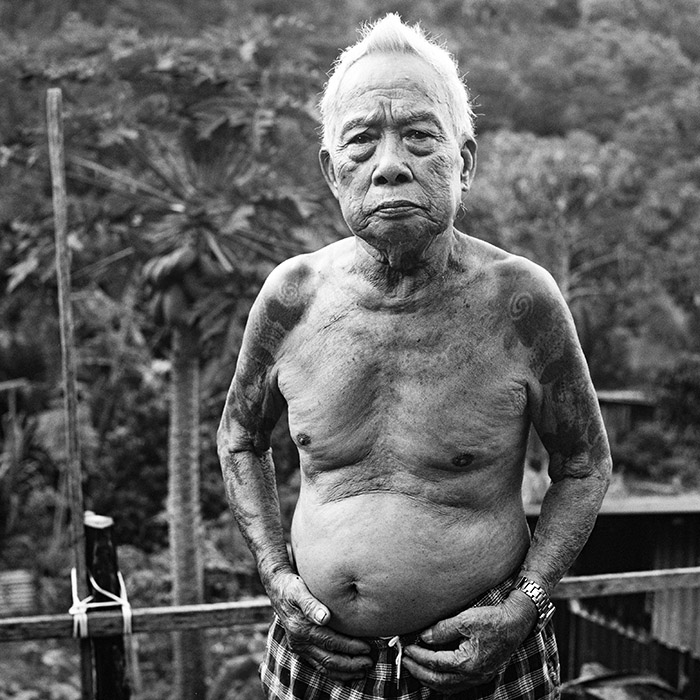

Assis sur une paillasse tressée dans la longhouse de Mejong, à quatre heures de Jeep de Kuching, Maja, un vieux monsieur aux yeux bleus très clairs raconte.

Les villageois l'appellent « Apai Jantai », soit « Le père de Jantai ». A la fin de la Deuxième guerre mondiale, il a été envoyé par le gouvernement dans l'Etat voisin du Sabah puis dans le protectorat du sultanat de Brunei pour travailler comme bûcheron. « C'était le seul boulot envisageable pour les hommes du Sarawak. Le poivre ne rapportait pas assez d'argent car notre village n'avait pas les moyens d'aller le vendre aux marchands de la côte. » explique t-il.

Des générations entières d'hommes ont pris la route, pour dix ou quinze ans, pour 500 à 1000 RM (100 à 200 euros) par an, couper des arbres à la machette à Sabah, s'échiner dans les ports pétroliers de Brunei ou être un rouage de l'industrie du gaz à Singapour pour les plus téméraires. Ils revenaient tous les trois ans environ, pour saluer leurs parents, se marier et concevoir un enfant avec leur femme. Pendant ce temps, les femmes allaient aux champs, dans les plantations de poivre, de riz et d'hévéa, élevaient les enfants, tissaient paillasses et vêtements. Chaque fois qu'ils revenaient, les hommes étaient de plus en plus tatoués.

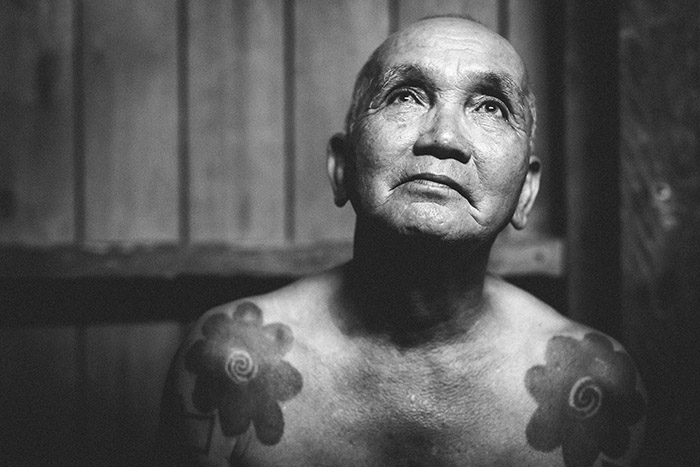

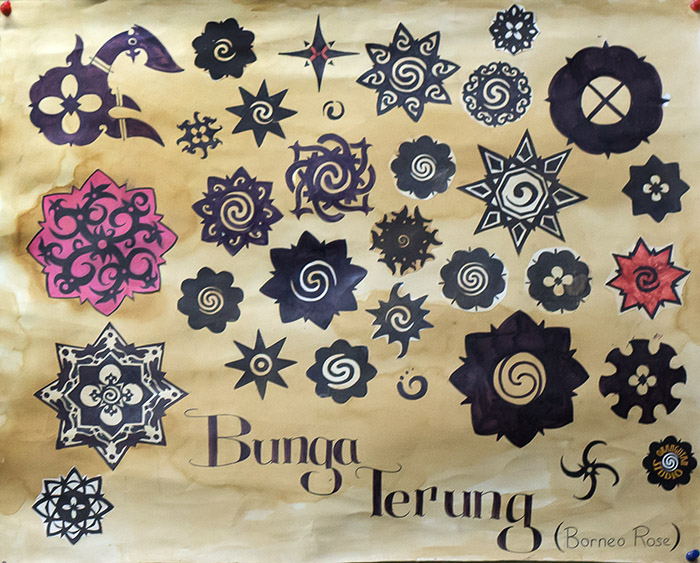

Traditionnellement les jeunes Ibans commencent par se faire tatouer un couple de bungai terung, un sur chaque épaule, inspirés d'une fleur d'aubergine locale, la brinjal. Il symbolise le passage à l'âge adulte, signifie son respect aux valeurs morales du village et signe son départ pour le belajai, voyage initiatique. Ces tatouages sont opportunément placés à l'endroit des lanières d'un sac à dos en osier, qui accompagnera le jeune Iban dans son expédition de « découverte du monde ». Pendant quelques mois ou quelques années, il marche de longhouse en longhouse, offre son aide dans les tâches du quotidien, affine sa connaissance de sa propre culture, écoute les anciens et en retour reçoit des tatouages. Pendant le XXe siècle, ce belajai s'est transformé en pèlerinage de l'intérimaire, de boulot en boulot, avec toujours cette recherche du prestige social. Plus l'homme accumule les tatouages, plus il devient désirable aux yeux des femmes de la communauté, car ses marques sont le symbole des obstacles surmontés et de la richesse accumulée.

Son corps devient le journal de ses voyages et accomplissements. C'est un carnet de route, un passeport, un signe fort d'identification, qui permet aux Ibans de se reconnaître entre eux. Sur le bras de Maja, une phrase : « Salamat kasih semua urang » qui signifie « Merci tout le monde », tatoué à la ville de Julau. Souvenir de tous les endroits visités, le tatouage s'échange à l'époque contre un crâne d'animal ou d'homme, une amulette ou un couteau (pic 1869). Le métal a une forte valeur, base de la fabrication des armes et ses outils, mais est aussi offert à l'artiste pour que son âme ne ramollisse pas et qu'il reste dur au fond de lui. Il faut de la force pour tatouer des corps entiers à même le sol, simplement muni de deux sticks. « Quatre personnes m'ont tatoué simultanément le dos pendant plus de dix heures. Pas avec de l'encre, mais de la suie de bougie. J'ai bu beaucoup de langkao pour supporter la douleur. » se souvient Maja.

Son dos forme l'arbre de la vie, l'histoire de son existence. En haut, deux ketam belakang, motif inspiré par la forme d'un crabe qui représente pour lui un rabot, l'outil pour travailler le bois, symbole de ses années de bûcheronnage. Apposé sur le bras, il est alors appelé ketam lengan. Au milieu du dos, un buah engkabang, graine d'érable qui tombe en « hélicoptère », le fruit dont les Ibans tiraient le beurre et l'huile. Plus bas, les quatre fleurs complètent le motif de façon esthétique. Sur son torse, Maja porte une petite étoile... C'est un avion, précise t-il. « La première fois que j'en ai vu passer un au-dessus de la jungle, jc'était un objet très mystérieux pour nous alors je me le suis tatoué pour ne pas oublier ». Une grande partie des croyances et pratiques ibans est liée à une interprétation libre de l'environnement. Dans certains villages, les vieux écoutent encore le chant des oiseaux pour les aider dans leur prise de décision quotidienne et fabriquent des amulettes avec ce qui les inspirent dans la jungle, les pierres et fruits étant des cadeaux des divinités.

Pour Rimong, 70 ans, l'étoile au milieu des fleurs de son dos représente une émotion précise. « Parce que j'adorais regarder les étoiles le soir avec mes amis. C'est un souvenir qui m'emplit de joie ». Autant pour les tatoueurs que pour les tatoués, la signification de chaque pièce fait la part belle à l'interprétation personnelle. Sur son bras, Rimong porte un tuang, motif d'une créature imaginaire sortie de ses rêves.

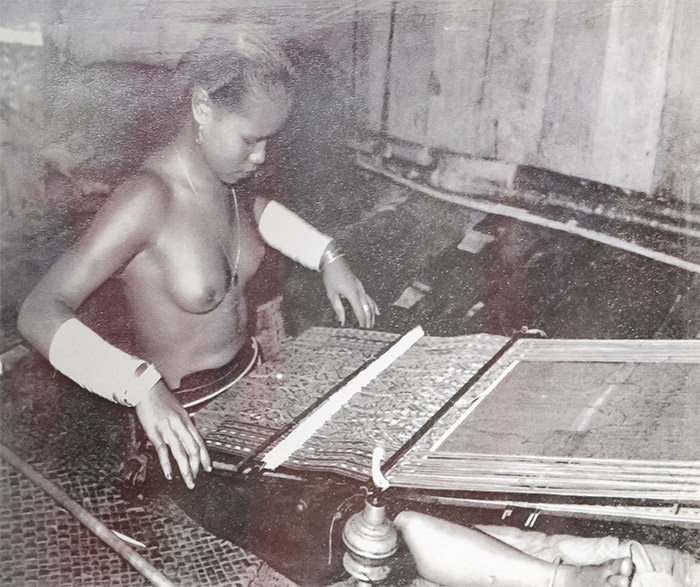

Les tatouages sont un écho de leurs croyances spirituelles, les motifs étant inspirés par le pouvoir des animaux, des plantes et des humains. Avant de tatouer, on sacrifiait un poulet pour apaiser les esprits et demander l'assentiment des dieux. Le même rituel que les femmes de la communauté respectaient avant de tisser un pua kumbu, textile sacré utilisé pour envelopper les têtes fraîchement ramenées par les guerriers victorieux et par les chamans avant les cérémonies d'invocation. Avec la ngajat, danse rituelle, le pua kumbu est un autre fort héritage iban.

A l'image du tatoueur traditionnel invoquant les esprits pour être guidé dans sa conception d'un motif, les femmes ibans tissaient des images que leurs ancêtres leur ont montré en rêve.

C'était la kayau indu, « guerre des femmes », pratiquée pendant des générations pendant que les hommes coupaient les têtes de leurs ennemis pour s'attirer les bonnes grâces des dieux lors du combat contre les autres tribus et la récolte du riz. Les meilleures tisseuses étaient remerciées d'un tatouage sur les doigts pour leur apport décisif au bien-être de la communauté ou d'un pala tumpa, tatouage circulaire sur les avant-bras. Les femmes ibans portant des tatouages traditionnels ont pratiquement disparu aujourd’hui.

Devenu tout aussi rare, le tegulun, tatouage appliqué sur le doigt des chasseurs de têtes victorieux, le seul qui nécessite une cérémonie religieuse. Malgré les traités de paix de 1874 et 1924 entre les tribus Dayaks, la chasse de têtes a resurgi de façon sporadique, pour finalement disparaître à partir des années 70.

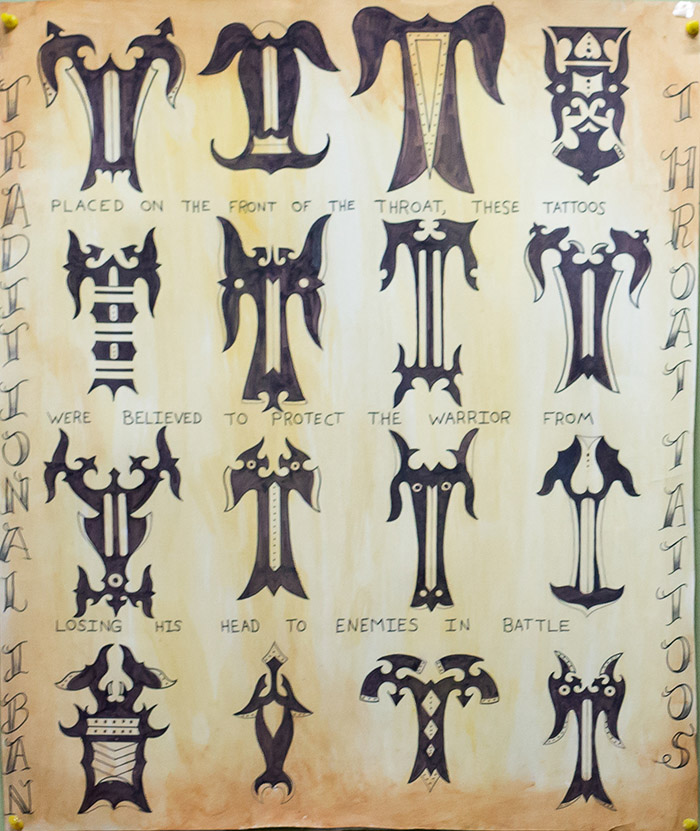

Plus courant, le Ukir rekong, allégorie d'un scorpion ou d'un dragon sur la gorge, symbole de force basé sur la puissance de ces animaux. Il protège le cou des guerriers contre la lame des tribus rivales, tandis que la nuque est protégée par les cheveux portés longs. Un grand nombre d'hommes partagent aussi le motif du hameçon sur le bras ou la jambe, rappel de leur activité de pêcheur.

Tout ce cosmos a été mis à mal quand les missionnaires chrétiens se sont aventurés dans la jungle pour imposer la parole divine dans ces villages, animistes depuis la nuit des temps. Dans les cuisines, les portraits criards de Jésus et de la Vierge Marie en 3D sont devenus la seule décoration autorisée.

La christianisation à marche forcée à partir des années 60 a créé une profonde rupture dans ces communautés. Aujourd'hui, 80 à 90% des habitants sont convertis dans les longhouses, certains deviennent eux-mêmes prêtres et presque tous vont à l'église le dimanche, présente dans chaque minuscule hameau à côté du terrain de foot. Dans la longhouse Lenga Entalau, les missionnaires sont arrivés bien tardivement, il y a seulement quinze ans, mais ils ont rattrapés le temps perdu par des mesures brutales.

Tous les anciens ont été forcés à brûler leurs reliques, amulettes, remèdes, crânes-trophées porteurs de vie, ou à les jeter dans la rivière. Certains d'entre eux sont tombés malades à la vue du brasero, comme si leur âme se consumait en même temps que leurs précieux biens. Certains ont résisté passivement, en cachant leur dernier crâne dans un sac plastique au fond de la remise ou en confiant les objets chargés en magie noire au fils parti vivre à la ville.

Bryan n'a pas cédé. A 97 ans, couvert de tatouages, il vénère toujours sept divinités, messagères entre les hommes et Petara, le dieu suprême, ainsi que les différents esprits et fantômes qui composent le panthéon iban.

Ses tatouages le protègent contre les mauvais coups du sort, il en est convaincu depuis une histoire entendue pendant la Deuxième guerre mondiale. En 1940, des Ibans sont enrôlés dans l'armée coloniale britannique, où ils forment la majeure partie des troupes assignées à la protection de la côte de Bornéo contre un débarquement japonais. Peine perdue, l'armée impériale occupe l'île et mène la vie dure aux locaux, affamés, torturés, massacrés. Beaucoup fuient dans la jungle. Vers la fin du conflit, en collaboration avec les Alliés, ils mettent sur pied une guerilla chargée de chasser l'occupant : c'est le Borneo Project. Les soldats japonais tombent comme des mouches sous les coups des sarbacanes empoisonnées. Bryan est l'un de ces rangers chargés de tenir la ligne contre les Japonais, qui ne sont jamais parvenus à monter jusqu'à Ulu Skrang. « Un jour, un régiment iban est tombé dans une embûche japonaise. Les seuls survivants sont ceux qui ont gardé leurs amulettes et ne se sont pas convertis au christianisme. » affirme t-il.

Aujourd'hui, la jeune génération a pris ses distances avec la religion institutionnalisée et une minorité commence à s'intéresser au passé de ses ancêtres, cette minorité à qui un diplôme ne suffit pas pour prouver sa valeur sociale. Face aux constantes attaques contre les cultures indigènes, par les religieux qui veulent modeler leur âme, les politiciens qui veulent supprimer leur particularisme, les hommes d'affaires qui ravagent leurs forêts au bulldozer et la mondialisation qui emporte tout sur son passage, le tatouage iban redevient une part de la culture. Plus communautaire que rituel, plus un signe de défiance envers l'époque qu'un signe d'apaisement à destination des dieux, adapté aux goûts des visiteurs étrangers et parfois vidé de sa substance spirituelle, il reste cependant une importante marque d'identification ethnique face à un monde terriblement uniforme.

« Iban culture and traditions : the pillars of the community's strength » par Steven Beti Anom, un ouvrage de référence sur l'histoire de ce peuple.

« Panjamon: une expérience de la vie sauvage », par Jean-Yves Domalain, le carnet de voyage culte d'un naturaliste français qui a vécu un an dans une tribu iban à la fin dans les années 60. Bien que marié à une femme iban, tatoué, accepté par la communauté, il a dû fuir pour sauver sa vie, empoisonné par le chaman du village.

Sarawak (1957) et Life in a Longhouse (1962) par Hedda Morrison, une photographe allemande fameuse pour ses rares photos du Pékin des années 30 et 40, puis du Sarawak des années 50 et 60. Elle a vécu vingt ans dans cette région de Bornéo et ses missions photographiques pour les autorités du district de Kuching lui ont donné un rare accès à de nombreuses communautés.

Textes : Laure Siegel Photos : P-Mod / www.facebook.com/pmod.photo