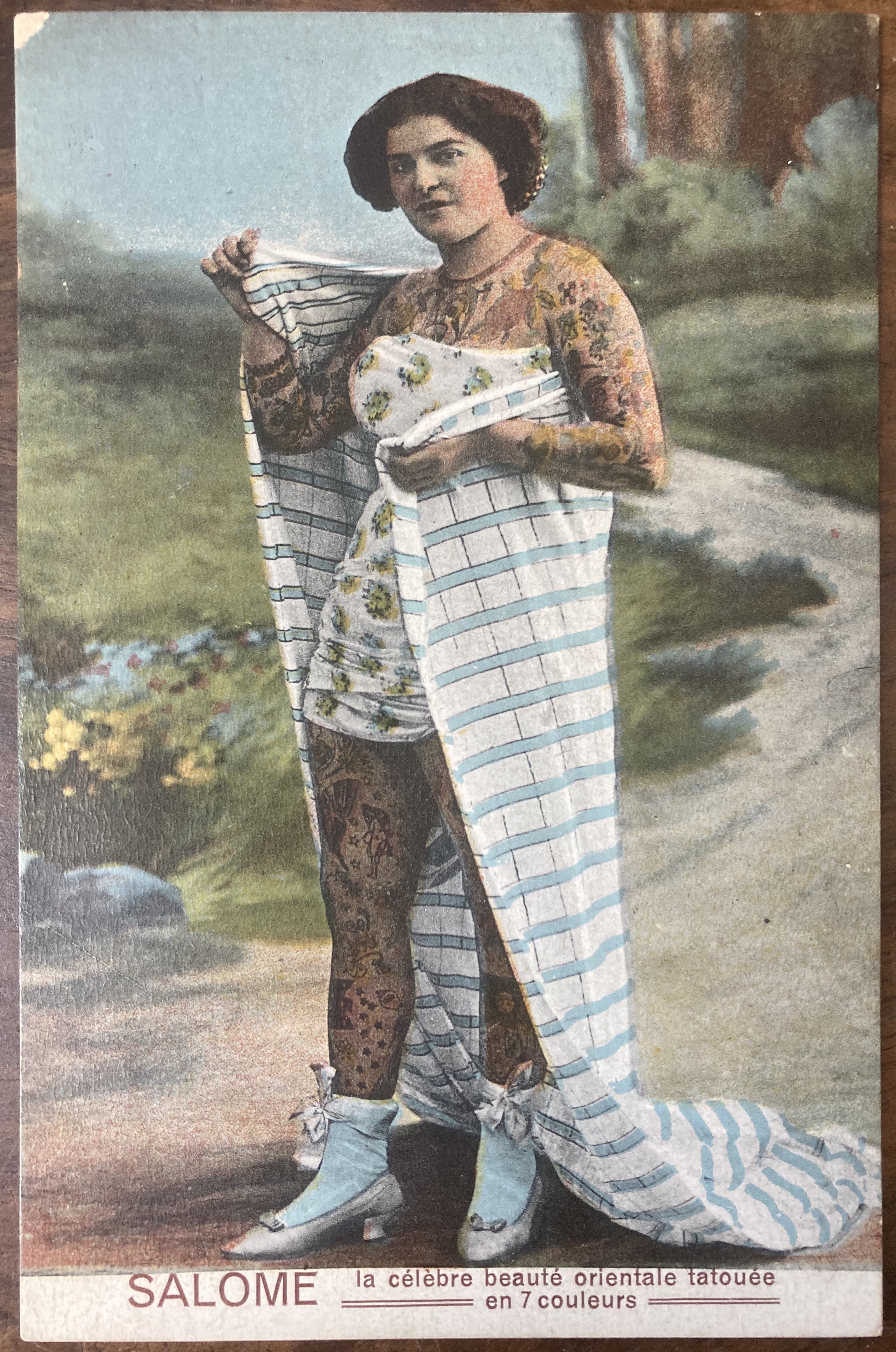

Elle est bien connue de tous ceux qui s’aventurent sur les sites de vente de cartes postales anciennes, en quête d’archives du tatouage. Nommée « Djita » ou « Salomé », parfois les deux, elle est tatouée du cou aux chevilles. « Beauté orientale », « polychromo vivante » ou « femme bleue », son image a circulé au moins en France, en Italie et en Allemagne. Entre les années 1900 et l’entre-deux-guerres, elle est petit à petit devenue l’archétype de la femme phénomène tatouée européenne. Mais quelles histoires se cachent derrière son corps ?

On la voit évoluer d’image en image, passer de la vingtaine à la quarantaine. Les tatouages seuls demeurent inchangés. On y trouve des figures historiques (une femme casquée portant une lance, une égyptienne), des éléments naturels (étoiles, papillons, des fleurs) et des motifs qui renvoient au Proche-Orient : notamment un croissant de lune et une étoile dans son dos, sur ce qui ressemble à un étendard. Époque oblige, les prises de vue sont en noir et blanc ; certaines ont été colorisées a posteriori. La couleur véritable des tatouages apparaît plutôt dans les légendes des cartes, qui en mentionnent au début sept, puis huit, puis quatorze. Une évolution ? À moins qu’il ne s’agisse que d’une stratégie de surenchère, pour mieux appâter le chaland. Car ces cartes postales sont promotionnelles. Pour les phénomènes tatoués, à l’époque de la circulation de ces documents, l’époque des grandes salles parisiennes est déjà révolue. Ils survivent dans des lieux plus humbles, des fêtes foraines et des foires. Au début des années 1910, on retrouve entre autres la trace de Djita Salomé au Waverley Market d’Edinburgh en décembre 1911, au théâtre des nouveautés de Toulouse en novembre 1913, place de l’Hôtel de Ville de Laval en avril 1914, au Bal Tabarin de Paris en mai 1914… Sa venue est annoncée par la presse et par des prospectus. Les cartes postales, elles, servent à préparer le terrain. « Ci-contre, la femme tatouée » écrit l’auteur d’une missive envoyée depuis Versailles en 1914. Aucune mention d’elle supplémentaire dans le courrier. Mais l’image devait avant tout surprendre et circuler, et s’introduire ainsi à la conscience de ses futurs spectateurs. Plus tard, quand l’occasion se présenterait, ils la reconnaîtraient et iraient la voir.

Mieux, les cartes postales servent de préambule au spectacle : elles informent sur son contenu. Les légendes donnent soit des indications techniques sur ses tatouages (« (100,000,000 de piqûres). Procédé Électrique »), soit font référence à une épopée plus ambitieuse (« Œuvre d’art exécutée en 14 tons par les Peaux-Rouges de Dakota (U.S.) »). Ce type de spectacle repose à la fois sur l’exhibition du corps et sur sa mise en récit : le tatoué est expliqué par lui-même ou par un tiers. Selon les époques, peut-être que le numéro de Djita Salomé était ainsi centré sur les explications techniques. Et peut-être que, à d’autres moments, on la racontait capturée par des sauvages qui l’auraient marqué de force, comme la Belle Irène avant elle. Djita, les motifs orientaux sur son corps… En tout cas, son succès repose sur la vogue de l’Orientalisme. Mouvement inauguré par la traduction des Mille et une Nuits en 1704, il atteint son apogée au XIXe et au début du XXe, colonisation oblige. S’y déploie une certaine vision de « l’autre », avec notamment des portraits peints ou photographiés de femmes orientales stéréotypées, exotiques et érotiques. Notre tatouée s’appuie surtout sur l’image de Salomé, celle qui danse pour la tête de Jean Baptiste dans l’Ancien Testament. Gustave Moreau avait représenté cette figure en 1874, dans un tableau inachevé où des décors orientaux débordent en tatouages sur son corps. La figure de Salomé, archétype de la femme fatale, connaît un succès considérable à l’époque au théâtre, dans les ballets. Notre Salomé tatouée est une « beauté orientale » immédiatement identifiable comme telle, l’incarnation d’un mystérieux ailleurs temporel et géographique.

Mais d’où vient-elle ? C’est là que l’histoire se corse. À ce jour, l’identité de Djita Salomé demeure inconnue. On sait que, dès le début des années 1910, elle a pour impresario un certain Cornelio, dont l’adresse à Oldham, Angleterre, apparaît au verso des cartes postales. Est-elle anglaise ? Cela expliquerait le français approximatif. Ou allemande : l’essentiel des cartes a été édité à Magdebourg. Une version italienne d’une carte la présente comme Égyptienne : c’est plus cohérent. À l’époque de Djita Salomé, le drapeau égyptien était frappé de trois croissants de lune et de trois étoiles : peut-être est-ce une version simplifiée qu’elle porte tatouée dans son dos. Quand on sait la longue mainmise du Royaume-Uni sur l’Égypte, cela explique peut-être aussi ses contacts avec un impresario anglais.

Mystérieuse Djita Salomé. À propos d’elle, il y a plus de questions que de réponse. Mais elle témoigne d’un type de spectacle, dont les stratégies de promotion ont garanti la postérité. Son identité véritable s’est depuis longtemps perdue dans les tréfonds de l’histoire, mais qu’importe ? À l’époque, elle a fasciné, et elle continue de fasciner encore. Sources « Carnival », The Scotsman, 20 décembre 1911. « Au Théâtre des Nouveautés », Le Cri de Toulouse, 29 novembre 1913. « La Belle Djita », Le progrès de la Côte d’Or, 11 janvier 1914. « Sur la place », L’avenir de la Mayenne, 5 avril 1914. « Au Bal Tabarin », Le Journal, 2 mai 1914. « Foire de la Saint-Jean », Courrier de Saône-et-Loire, 26 juin 1914. Sources des illustrations « Salomé. La célèbre beauté orientale tatouée en 7 couleurs », C. O. M., carte postale non circulée (collection personnelle). « Djita (Salomé). Beauté Orientale tatouée en 14 couleurs différents – (100,000,000 de piqûres). Procédé Electrique – », C. O. M., carte postale non circulée (collection personnelle). Gustave Moreau, Salomé tatouée, vers 1874, Musée Gustave Moreau (Wikimedia – Domaine public). « Djita. Bellezza Egiziana. Tatuata in 14 differenti colori. 100.000.000 di punture. Processo Elettrico », carte postale non circulée (collection personnelle). Pour aller plus loin Alexandra Bay, « Djita Salomé, princesse orientale tatouée », Tattow Stories, 2018. Jane Caplan (dir.), Written on the Body. The Tattoo in European and American History, Londres, Reaktion Books, 2000. Amelia K. Osterud, The Tattooed Lady. A History, Lanham, Boulder, New York et Londres, Taylor Trade Publishing, 2014. Christelle Taraud (dir.), « Femmes orientales dans la carte postale coloniale », Musea. Musée virtuel sur l’histoire des femmes et du genre, sans date.