L’édition 1785 de l’exposition estivale de la Royal Academy des Arts de Londres a laissé ses visiteurs dubitatifs. Trop peu de peintures historiques, déplore un critique contemporain. Mais dans l’antichambre de l’exposition se trouve un intrigant portrait. Intitulé « Poedua, Daughter of Oree, chief of Ulaietea, One of the Society Isles », il est signé par John Webber, l’artiste qui accompagnait le capitaine Cook lors de son troisième voyage en Polynésie, entre 1776 et 1779. Ce portrait d’une jeune femme des îles de la Société, discrètement tatouée sur les bras, est lié à une curieuse histoire d’enlèvement.

Il existe au moins trois versions de ce tableau. La première se trouve au National Maritime Museum de Londres : il semblerait que ce soit celle qui ait été exposée en 1785. La seconde fait partie de la Nan Kivell Collection à la National Library of Australia et la troisième se trouve dans une collection privée. Le portrait est célèbre, d’ailleurs. Il s’agit de l’une des premières peintures d’une femme polynésienne — de surcroît tatouée — à avoir été diffusée en Europe. Le nom de Poetua (Te Poe Tua) signifie « la perle de l’océan ». D’après l’historienne de l’art Jeanette Hoorn, elle venait de Bora-Bora, où son père Oreo était chef. Elle se trouvait sur l’île de Raiatea lors d’une visite du capitaine Cook en août 1777. Poetua et le capitaine Cook se connaissaient bien, par ailleurs. Il l’avait rencontrée lors de son second voyage et avait établi des relations de confiance avec sa famille. Mais lors de l’excursion d’août 1777, le navigateur, à bout de nerfs, aurait multiplié les atrocités sur l’île : incendies de maisons et d’embarcations en réponse au vol d’une chèvre, découpe des oreilles d’un homme accusé de vol… Et un jour, Poetua et sa famille sont invités sur le navire, avant d’y être enfermés. Si les habitants de l’île ne peuvent ramener deux récents déserteurs au capitaine, les captifs seront emmenés de force en Europe.

C’est dans ce contexte improbable que John Webber aurait entamé le portrait de Poetua. L’artiste anglo-suisse, puisque son rôle dans l’expédition de Cook était de documenter les mœurs et paysages rencontrés, était habitué à réaliser des croquis rapides puis à les transformer en compositions élaborées lors du voyage ou dans son atelier londonien. Il fit l’esquisse de Poetua alors qu’elle était captive. Il aurait ensuite réalisé, lors du voyage, un tableau de petite taille qui servit de base aux trois tableaux connus. Esquisse préparatoire et tableau de base ayant disparu, il est impossible de vérifier l’évolution de l’image de Poetua de dessin en dessin. Car le portrait de Poetua n’est pas parfaitement fiable. D’abord, il s’appuie sur les conventions artistiques de son époque. L’œuvre s’inscrit dans le modèle artistique de la « Venus Pudica », une image de beauté modeste et idéale. À l’époque circule beaucoup l’idée selon laquelle l’homme du Pacifique serait resté à l’état de nature et serait bon, innocent et pur. Dans ces récits, le tatouage est un type de parure primitive, une façon de broder sa peau. Mais cette idéalisation ne va pas non plus sans une pointe d’érotisme et Poetua apparaît quasi nue et offerte, passive : rien ne dévoile les conditions sinistres de l’élaboration de ce portrait. Les femmes polynésiennes, et surtout originaires de Tahiti et des îles voisines, étaient alors considérées comme très libres sexuellement — une surinterprétation durable, héritée de Bougainville. À l’époque de Poetua, sa beauté fit l’objet de nombreuses remarques douteuses et de plaisanteries sur une captivité qui ne lui aurait pas tant déplu. Ces deux biais expliquent l’étonnante allure de légèreté de la jeune femme : le peintre répond aux attentes du public quant à l’apparence des femmes polynésiennes.

Et puis, il y a son bras, disposé de façon à mettre le tatouage en avant ; en plus de protéger son ventre, puisqu’elle était alors enceinte. Si le tatouage n’est pas une nouveauté complète pour les Européens qui s’aventurent en Polynésie, sa banalité y surprend. Il est volontiers mis en scène dans les croquis et tableaux. L’exemple le plus fameux est certainement le portrait de Omai, peint par Joshua Reynolds. Omai était originaire de Raiatea. Il fit partie du deuxième voyage du capitaine Cook et servit d’interprète lors du troisième. Il venait d’être ramené sur son île natale quand le capitaine Cook croisa à nouveau la route de Poetua. Dans son portrait, Omai exhibe ses mains et avant-bras tatoués dans un geste qui n’est pas sans similitudes avec celui de Poetua ; les tatouages, du reste, se ressemblent. Mais chez les femmes, le tatouage titille particulièrement. La reine tahitienne Purea, rencontrée par Samuel Wallis en 1767 et par James Cook en 1769, fit l’objet de nombreux écrits érotico-humoristiques inspirés par ses histoires d’amour et par ses fesses tatouées. Cette peau tatouée révélée signifie tout à la fois l’exotisme, l’érotisme et l’étrangeté. En tout cas, elle signifiait cela aux yeux d’observateurs européens dont l’expérience du tatouage était alors essentiellement cantonnée à des hommes, et tout particulièrement à des marins. La captivité de Poetua dura quatre jours, du 25 au 29 novembre 1777. Elle mourut deux ans plus tard. Lui survivent encore aujourd’hui les trois exemplaires de ce portrait. Ils la figent pour l’éternité dans l’image du fantasme de la jeune femme polynésienne… Et documentent une des facettes de la pratique singulière du tatouage dans les îles du Pacifique.

Sources des illustrations

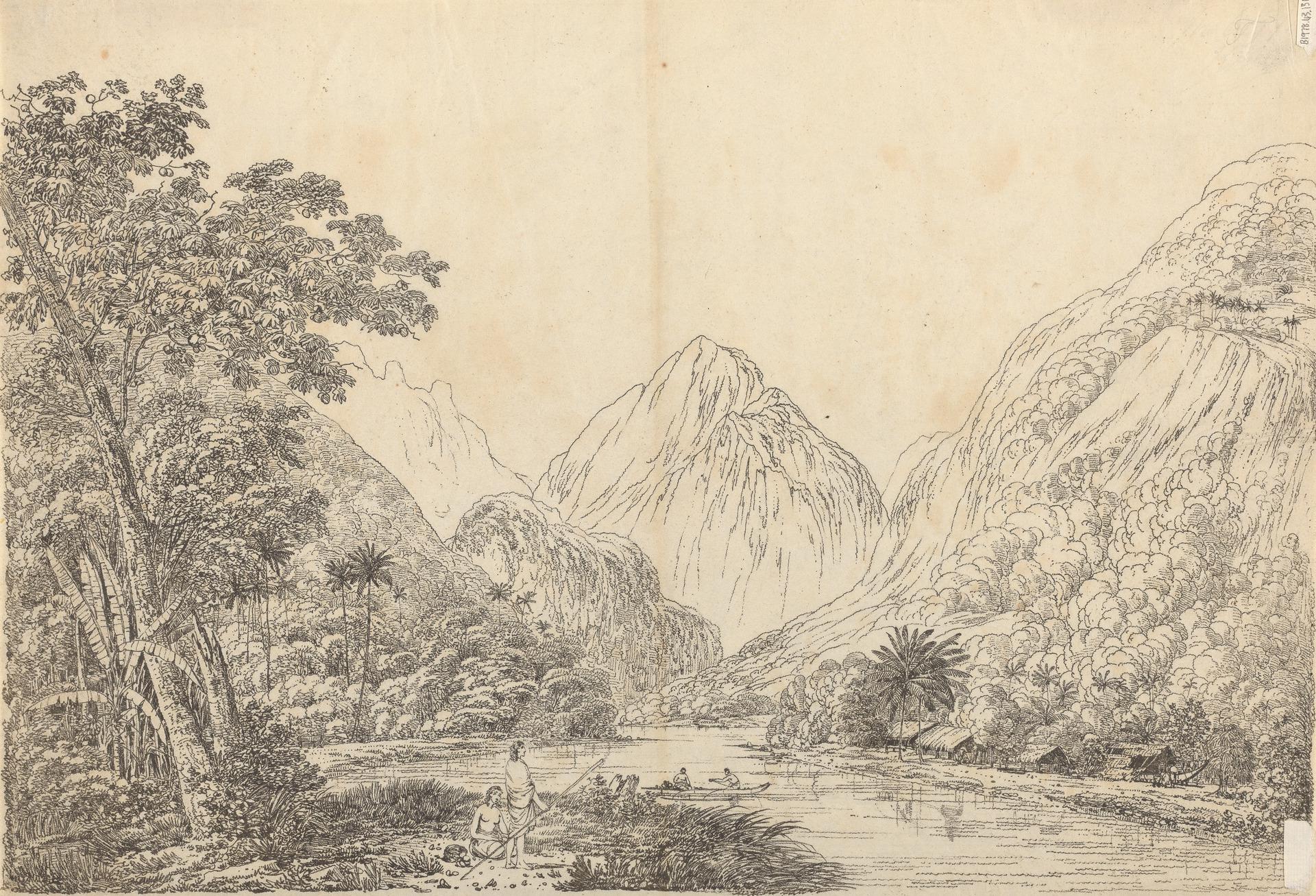

John Webber, « Poedua, the Daughter of Orio », 1777, National Maritime Museum, Greewich, London, BHC2957 (Wikimedia – Domaine public). John Webber, “View of Oheitepeha Bay, Otaheite”, Yale Center for British Art, 1791, B1978.43.1316 (Wikimedia – Domaine public). Joshua Reynolds, “Portrait of Omai, a South Sea Islander who travelled to England with the second expedition of Captain Cook”, 1775–1776, Castle Howard, Yorkshire (Wikimedia – Domaine public). Pour aller plus loin « “Poedua, the Daughter of Orio” (b. circa 1758 – d. before 1788) », Royal Museums Greenwich. Harriet Guest, “Curiously Marked. Tattooing and Gender Difference in Eighteenth-century British Perceptions of the South Pacific”, in Jane Caplan (dir.), Written on the Body. The Tattoo in European and America History, Londres, Reaktion Books, 2000, pp. 83–101. Matthew Hargraves, « 1785. London versus Rome”, The Royal Academy Summer Exhibition: A Chronicle, 1769–2018. Jeanette Hoorn, “Captivity and humanist art history. The Case of Poedua”, Third Text, n° 42, 1998, pp. 47–56. A Marata, Tamaira, “From Dusk to Full Tusk: Reimagining the “Dusky Maiden” through the Visual Arts”, The Contemporary Pacific, vol. 22, n° 1, 2010, pp. 1–35. Nicholas Thomas, Océaniens. Histoire du Pacifique à l’Âge des Empires, Toulouse, Anacharsis, 2020.